いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#つづいて以下のコメントも刮目天説への反論となる重要な意見ですので、それに対して下のようなコメントをしました。2019-07-30 00:09:14に公開しましたが(その1)の改定に伴い、こちらも改訂しました。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

日向人 | 2019年6月2日 at 9:34 AM REPLY ↓

ニギハヤヒとは大物主ノ神のことです。出雲出身の神様です。

刮目天 | 2019年7月29日 at 12:46 AM REPLY ↓ Your comment is awaiting moderation.

「日本書紀」によれば神武東征の前にすでに大和と河内の境の生駒山に降臨していた天孫族ニギハヤヒですが、三輪山の大物主大神(出雲の大国主命)とは全く別人ですよ。親戚ですが( ^)o(^ )

謡曲「三輪」にある

「思えば伊勢と三輪の神、一体分身の御事 いまさら何をいわくらや! 」

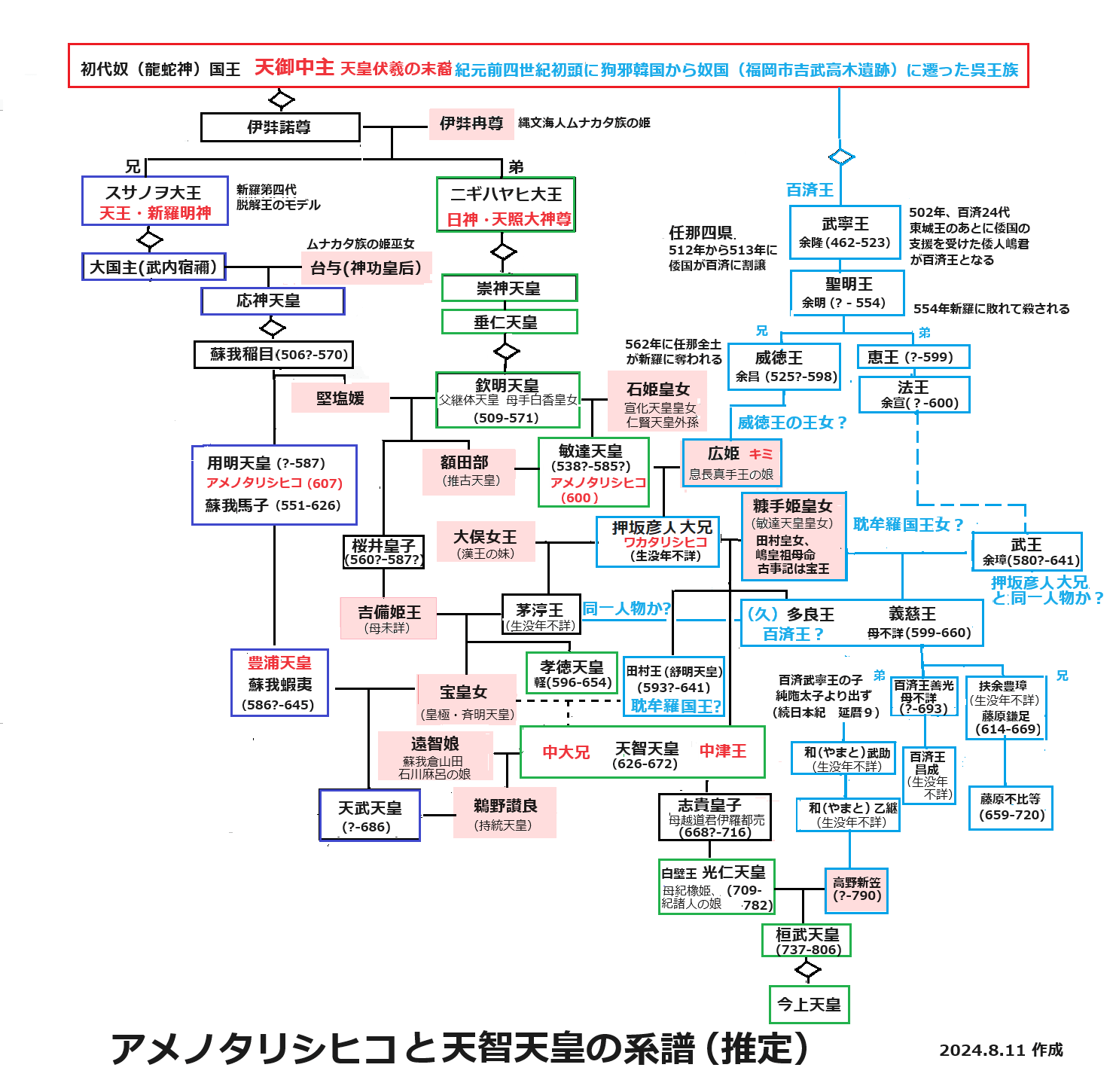

本当の伊勢の神「天照皇太神」はニギハヤヒではなく、初代ヤマトの祭祀王応神天皇の本当の父大国主命なのです。下の図「日本建国に関わる人々の系譜」に示した日本建国の主役なのです(「能楽が建国の真相を伝える?」参照)。(2024.11.25 赤字改訂)

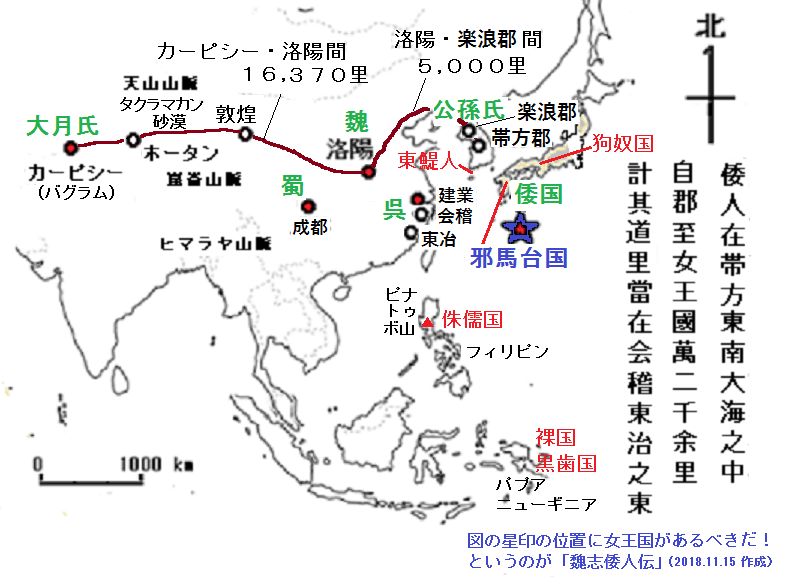

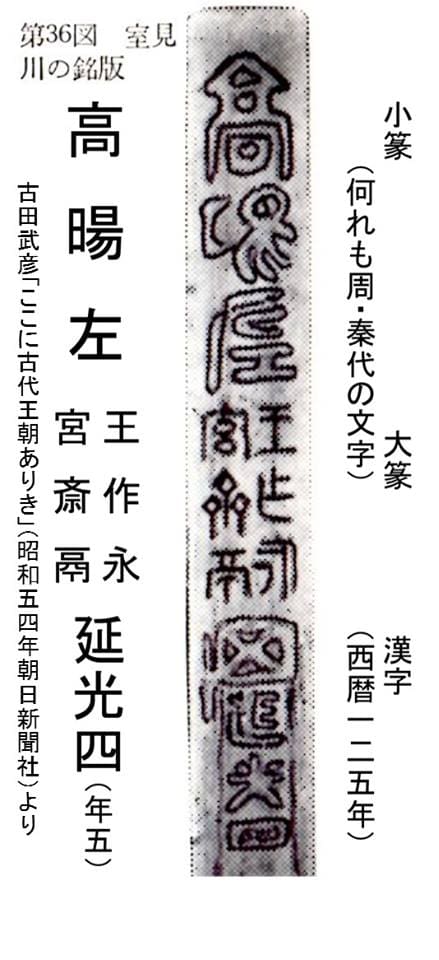

ニギハヤヒは「王年代紀」(『宋史』に記載)の第19代(奴国)王天照大神尊で、107年に後漢に朝貢した帥升(正しくは師升)らのクーデターで殺害された先代の素戔嗚尊の弟と推理しました。

ニギハヤヒは吉備を平定して旧奴国(狗奴国)を再興した始祖王として楯築王墓に葬られていることを発見しました。実は楯築神社の御神体の亀石はニギハヤヒの顔でした。亀石は人面蛇体となっており、これは中国の神話の天皇「伏義」と同一だということから分かります。つまりヤマトの大王が天皇と呼称される理由が発見されたわけです(詳細は「【刮目天の古代史】天皇の称号の起源?」参照)。

「魏略」にある「倭人は太伯の後」という記述を裏付けるものです。つまり太伯は周の先王の長男で、周は殷(商)によって滅ぼされた中国最初の夏王朝の流れの姫氏です。夏王朝の始祖王「禹」は伝説の天皇「伏義」の末裔です。脳科学者中田力さんによれば原始夏人のY染色体ハプロタイプO1aだそうです(「日本古代史を科学する」PHP新書)。もしもこの伝承が正しければ天皇陛下も同じハプロタイプということになります。しかし、四千年という気の遠くなるような長い年月の間に不遇の時代も何度かあったはずですので、例えば別の有力者の家系から養子に迎えるなどで別のハプロタイプ(例えば倭人系O-47zあるいは縄文人系D-M55など)に変わった可能性があります。しかし、重要なことは日本国民の統合の象徴となる天皇の伝統・文化を継承していることなのです。(2024.11.23 赤字改訂)

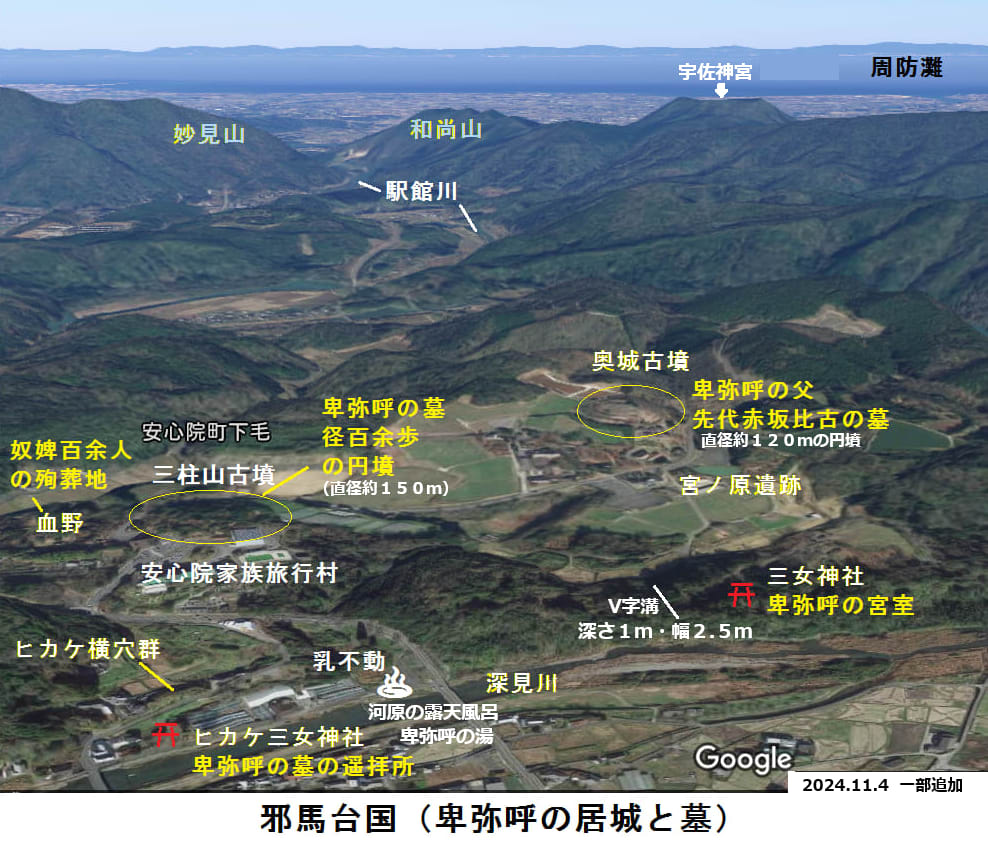

紀元前473年春秋の呉が滅んで、江南から逃亡した呉王族である初代奴国王の天御中主が半島南部を経由して福岡の早良平野にたどり着きましたが、もしも別のハプロタイプに変わっていても今の天皇陛下は第17代王伊弉諾尊の王子ニギハヤヒ(第19代天照大神尊)の末裔であると考えられます。大物主大神(大国主高野御子)は同じく伊弉諾尊の子スサノヲの直系の子孫で「魏志倭人伝」に登場する狗古智卑狗(久々遅彦)のことですよ。(2024.11.23 赤字改訂)

アマテラス女神は「日本書紀」が創作した偽の皇祖神であって、持統天皇が天武天皇の優秀な皇子たちを排除して皇位を奪って孫の文武天皇を即位させたことの正統性を主張するために、天照大神尊ニギハヤヒを女神にすり替えたのです。「日本書紀」編纂時の権力者藤原不比等は物部氏による日本建国の真相を隠ぺいするためにニギハヤヒを祖とする物部氏が吉備から河内・大和に遷ってきたことも隠しました。

「日本書紀」に沿った内容の神社伝承などは藤原氏におもねったもので、同一神の名前をいくつも変えて粉飾していますので、ほとんど信ぴょう性はないと思います。しかし平安時代くらいまで多くの人は真相を知っていた模様です。最初の謡曲「三輪」がいつ頃成立したか不明ですが、もしも基になるものが平安時代にあったのであれば、藤原氏におもねったふりして真相を暴露しようとする内容とも取れますよ(^_-)-☆

最近の研究で万葉集の真の目的も「日本書紀」のウソを暴露するためであったことを、研究家の渡辺康則さんが精密に論証しています(「万葉集があばく 捏造された天皇・天智〈上〉・〈下〉」・「聖徳太子は天皇だった」大空出版)。古代史人気作家の関裕二さんが最初に「日本書紀」のトリックを暴いていますので、彼の多数の著書からヒントを沢山いただきました(たとえば「万葉集に隠された古代史の真実」 PHP文庫、「古代史の正体」新潮新書など)。

ですからむしろ記紀に矛盾する内容の伝承などに真実が隠されている可能性があります。詳しくは刮目天の古代史をご参照ください。

【関連記事】

隠された倭王と創作された継体天皇?

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、  を何度でもいいですから、思いっきり押してください。

を何度でもいいですから、思いっきり押してください。