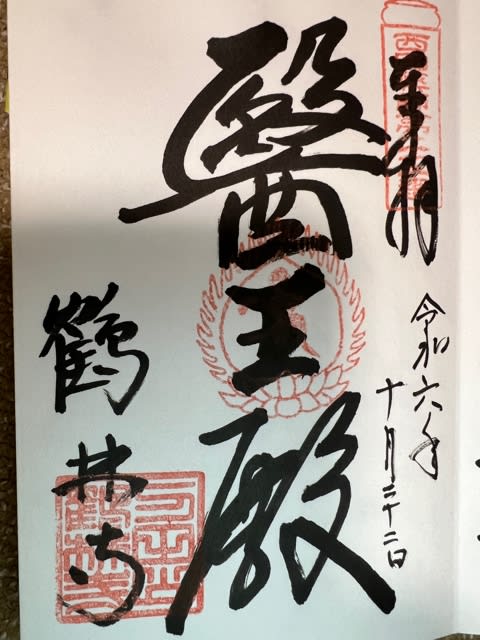

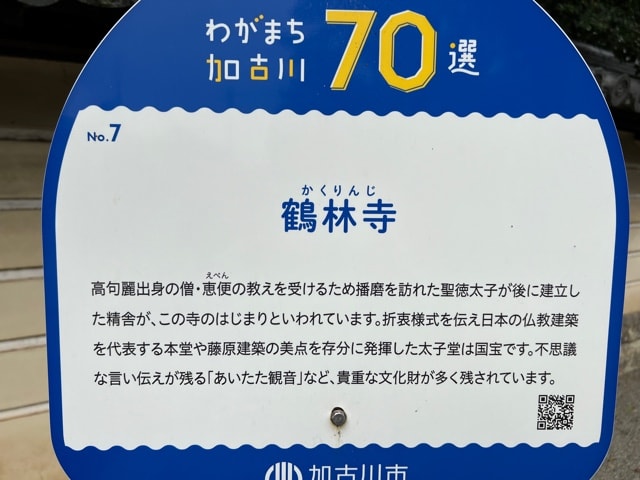

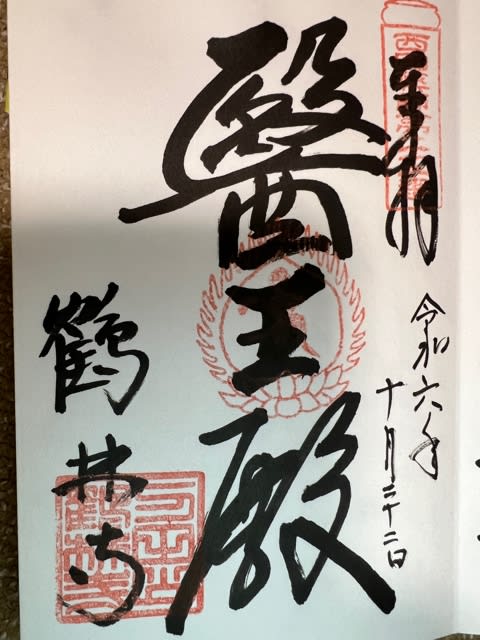

そ 10月22日は、兵庫県加古川市にある聖徳太子創立の名刹「鶴林寺」を拝観しました。

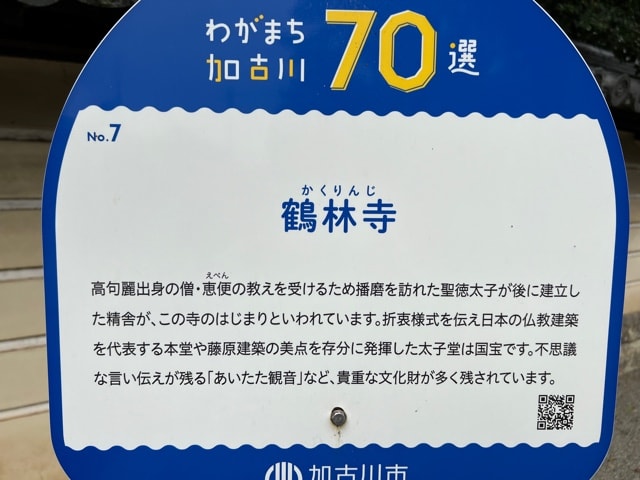

高句麗の僧・恵便法師が物部氏ら廃仏派の迫害を逃れてこの地に身を隠しておられたので、聖徳太子が法師の教えを受けため、この地に来られました。

587年には秦河勝に命じて精舎を建立したのがお寺の由緒と言われています。

仁王門(室町時代)

階上に坐禅堂を持つ楼門形式で鶴林寺の正門にあまります。

20年程前に7年間近くに住んでいましたが、今の様に歴史に関心がある訳ではなく鶴林寺に隣接する公園は、休みの日の散策コースでした。

「播磨の法隆寺」と言われる程に由緒あるお寺です。

しかし、鶴林寺がいつ、どのようにしてつくられたかは、実はよく分からない部分が多いそうです。

手掛かりとなる古い瓦や礎石などは発見されておらず、播磨一円のこのことを書いた峰相記にも、なぜか記録がない。

しかし、記録としては江戸時代のものといいわれる「鶴林寺縁起」に、つぎのような歴史がうかがえる。

蘇我氏と物部氏の争いを避け、高麗出身の僧・恵便(えべん)は播磨の地に身を隠していた。聖徳太子はその恵便の教えを受けるためにわざわざ播磨を訪ね、後に3間4面の精舎を建立させ「刀田山四天王聖霊院」と名付けられる。

崇峻天皇2年(589年)、これが鶴林寺の始まりとされているいます。

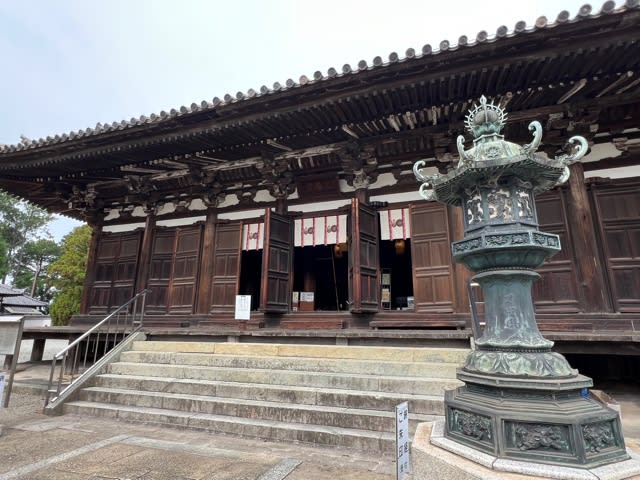

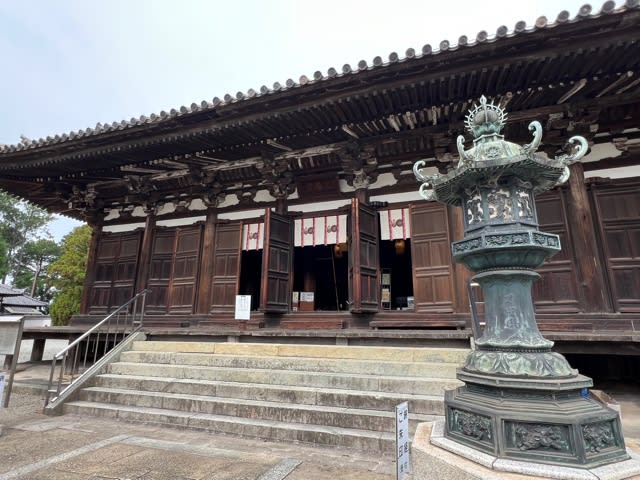

先ずは本堂(国宝・室町時代)にお詣りします。

鶴林寺最大の建物で内陣厨子(ずし)の棟札に応永4年(1397)の銘が残っています。

入母屋造り、本瓦葺。日本の仏寺建築は、和様の時代から鎌倉の初期には大仏様・禅宗様が輸入され、和様との折衷様式が流行し始め、それらの建築様式を取り入れた珍しい建物です。

建築学科の学生さんの見学も多いそうです。

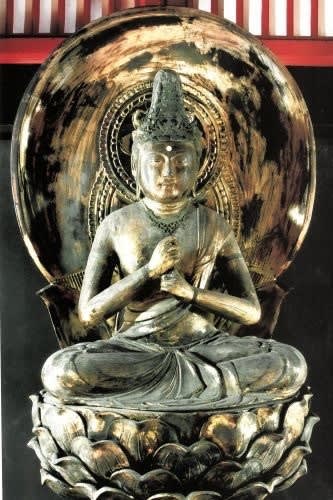

ご本尊は薬師如来、日光菩薩、月光菩薩、毘沙門天、持国天ですが、いずれも秘仏で60年に一度のご開帳だそうです。

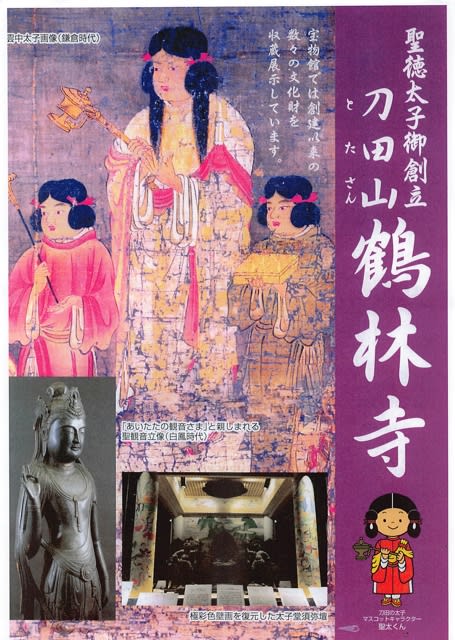

太子堂(国宝・平安時代)。

方三間、一重、宝形造りの建物の前に一間の縋破風をかけ、奥行き一間の礼堂をつけたもので四方を縁ではりめぐらしています。全体として藤原建築の美点を遺憾なく発揮しバランスの富んだ建物です。

赤外線で発見することができた太子堂壁画もこの建物に納められていました。

内部は非公開ですが、宝物館で内部の極彩色の須弥壇が再現されています。

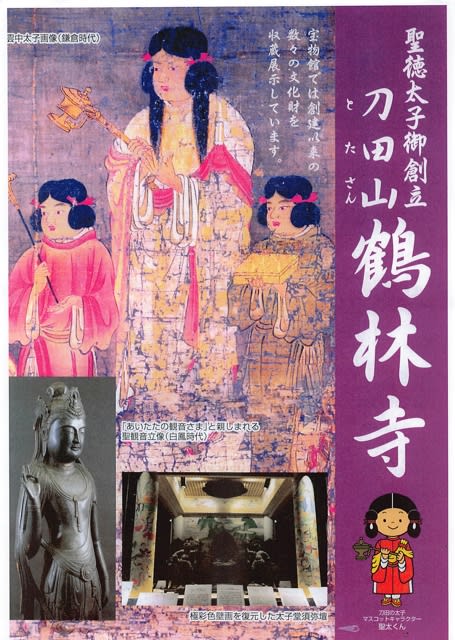

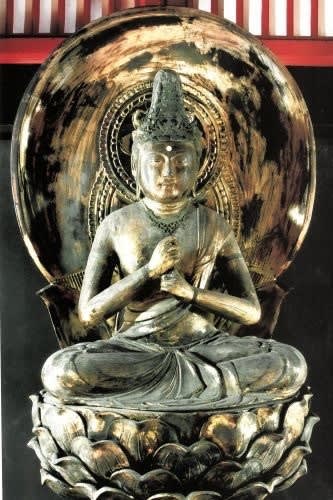

宝物館では様々な寺宝が展示されています。

中でも白鳳時代の聖観音立像や最古の聖徳太子孝養像とされる像は見応えがあります。

境内は広く、行者堂や護摩堂、鐘楼は国の重要文化財に指定されています。

次に小野市にある浄土寺を訪ねます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます