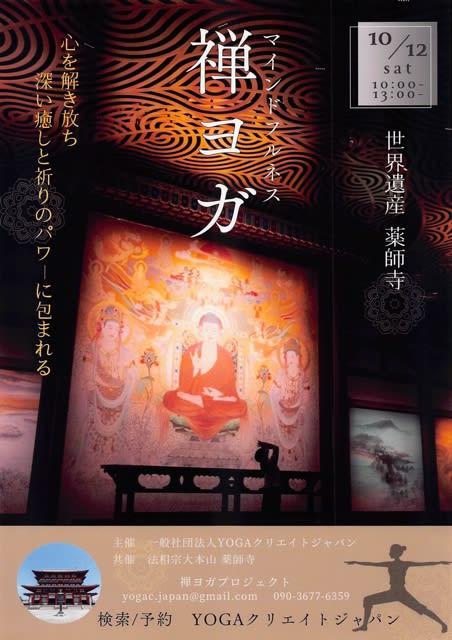

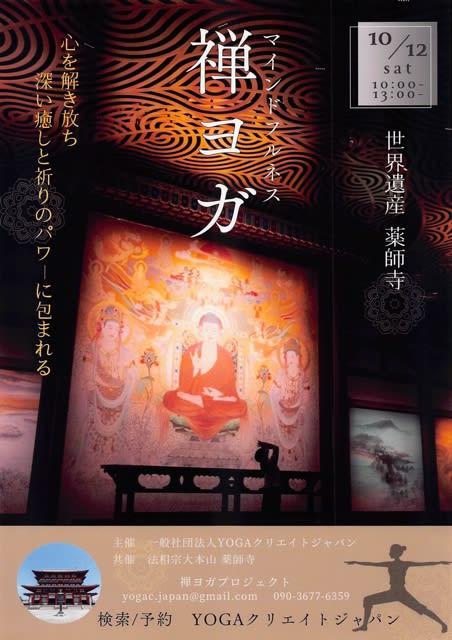

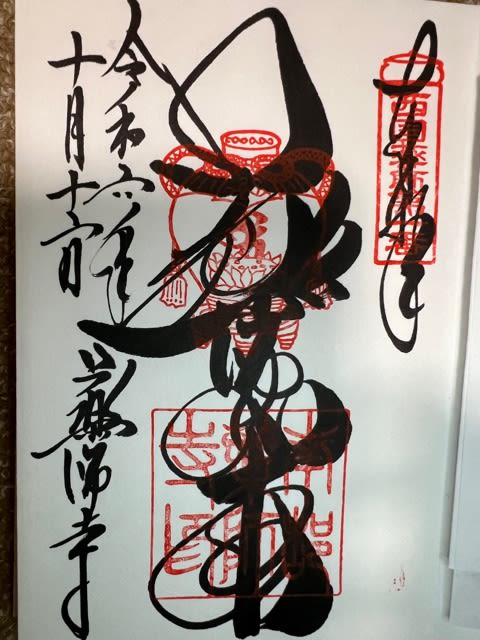

10月12日は、不定期ですが奈良薬師寺にて行われた"禅ヨガ"に参加しました。

前回5月11日に続いての二回目の薬師寺での禅ヨガです。

会場は通常非公開の食堂(じきどう)です。

先ずは薬師寺のお坊さまから約30分法話があり、次にいよいよ禅ヨガです。

今回は、両サイドにスクリーン、中央にはステージが設置されていて、前回よりバージョンアップされています。

そのステージ上でマミ先生の禅ヨガが始まります。

周りの方の動きに左右されない様に、マミ先生の言葉で動きます。

"ヨガ"と言えばお決まりのポーズを決めたり、身体の柔軟さが求められますが、マミ先生の指導は「自分の身体にあったヨガで、隣りの方と違っていてもいいのです。

無理ならば膝を曲げてもいいです。」など

僕の様な年齢の者でも受け入れやすいヨガです。

そんな自己流?のヨガでも終わった後の清々しい事、、、

これは、普段の仕事を頑張っている"ご褒美"なのかも知れないですね。

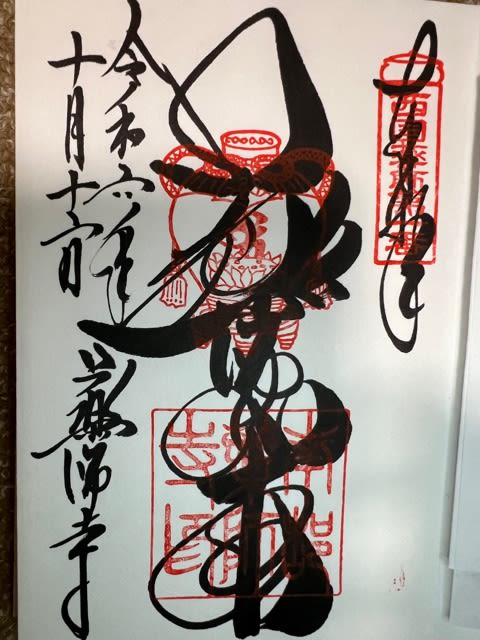

ヨガの前後にゆっくりと薬師寺境内を散策しました。

薬師寺は天武天皇9年(680)に天武天皇が皇后鵜野讃良皇女うののさららのひめみこ(後の持統天皇)の病気平癒を祈って発願されました。

しかし、天武天皇は薬師寺の完成を待たずに崩御され、持統天皇が即位し新都藤原京に薬師寺が造営されました。

697年には、本尊薬師如来の開眼が行われ、翌年には構作が終わり僧侶を住まわせたことが『続日本紀』に記されています。

710年、元明天皇の命により藤原京から平城京へと遷都が行われます。遷都にともなって薬師寺も平城京右京六條二坊の現在の地へと遷りました。当時の薬師寺は、天平時代までは天下の四大寺の一つとされ、金堂・東西両塔・大講堂など主要なお堂は裳階がつけられ、 その壮麗な姿は「龍宮造り」と呼ばれていました。

しかし、歴史の中で多くの堂塔が火災や地震で失われてしまいました。特に、享禄元年(1528)の兵火は激しく、金堂、西塔、大講堂などが焼失しました。そのなかで唯一創建時から現存するのが東塔【国宝】です。

また、薬師寺にとって失われた伽藍の復興は長年の悲願でした。

昭和43年(1968)、管主だった高田好胤和上は、「物で栄えて心で滅ぶ高度経済成長の時代だからこそ、精神性の伴った伽藍の復興を」と訴え、お写経勧進による白鳳伽藍復興を始めました。

一巻千円(当時)のご納経料をいただき、百万巻のお写経を勧進して金堂復興を目指しました。高田管長は全国を行脚し、お写経を通した「美しい心の再発見」を呼びかけ、昭和51年(1976)に目標の百万巻を達成し、金堂が落慶されました。

薬師寺は高田好胤管長さまが中心となり、多くの方々が写経を納経する事で復興されたお寺です。

朱色の鮮やかな伽藍の中でひときわ異彩を放っているのが東院堂(国宝・鎌倉時代)です。

養老年間に吉備内親王が、元明天皇の冥福を祈り、発願されたお堂です。

現在の建物は弘安8年(1285)の再建です。

ご本尊さまは聖観音菩薩立像(国宝・白鳳時代)です。

観音さまは三十三に変化されますが、こちらの聖観音さまは変化されていない本来のお姿をされています。

昭和56年(1981)に再建された西塔です。

元は東塔(国宝・白鳳時代)と対に建てられていましたが享禄元年(1528)に創建時の建物は焼失して以来、再建される事はありませんでした。

再建の棟梁は法隆寺専属の宮大工棟梁の西岡常吉さんです。

東塔と比べて屋根の勾配が違いますが、何百年後には屋根の重みで経年変化し、東塔と同じような勾配になるそうです。

お昼は薬師寺の西側にあるカフェバルへ。

マミ先生が美味しかったと言われるお店です。

ひとりで入りましたが、ヨガの常連さん3名が既に来られていました。

ありがたい事にご一緒させて頂きました。

次は11月3日の興福寺でのヨガです。

会場が楽しみです。

なお、堂内の写真はネットからお借りしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます