2月3月と天候不順気味だったものの、鎌倉の桜は何とか無事に例年通りに咲いてくれた。

今週は花の写真にはおあつらえの花曇りの日が多く、私も朝な夕なに取材で飛び回っている。

源平池の桜は早朝に行くと人も少なく、中島の古木が夢幻の静寂の中に浮かんでいる。

(鶴ヶ丘八幡宮 源平池中島)

ここの花は薄曇りの朝の少し青みがかった光だと清澄な色調が出て隠者好みだ。

晴れた昼間は観光客でごった返すし、太陽光の黄色味で水の色が濁って見える。

むしろ小雨の日の方が色は良いが、雨でも花時の鎌倉の人出は多い。

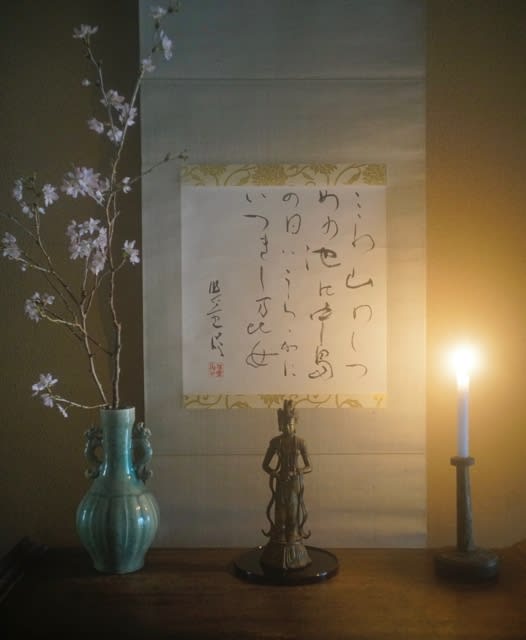

そして今日は秘めやかに我が女神像の花鎮めだ。

(古備前木花咲耶姫像 幕末〜明治頃 古伊万里湯呑 明治時代 浄法寺塗菓子皿 江戸時代)

木花咲耶姫に桜茶と五色落雁を御供えし歌を献上するだけの儀にしても、この春を心から慈しみ花の命と花の女神に寄せる日本の美の伝統を深く味わう良きひと時となる。

そして先程の源平池で詠んだ歌を披講しよう(旧作改題)。

ーーー水底に花屑鎮め日は薄れ 時の果(はたて)はかくありぬべしーーー

木花咲耶姫では無いが鎮魂の歌で私の好きな掛軸を紹介しよう。

(歌幅 保田與重郎 金銅観音像 元〜明時代 青磁双耳瓶 元時代 李朝燭台)

「三輪山のしずめの池の中島の 日はうららかにいつきしま比女」保田與重郎

あまり知られていないが彼の歌と書は一流だ。

和歌方面は万葉集の研究書を出すほどのめり込んでいたようだ。

この一首では何事も起こらぬただひたすら美しいだけの世界に到達している。

日本浪漫派を代表する思想家批評家であった彼の著作は膨大にあるが、今読むと一番良かったのは和歌短歌ではないかと思えて来る。

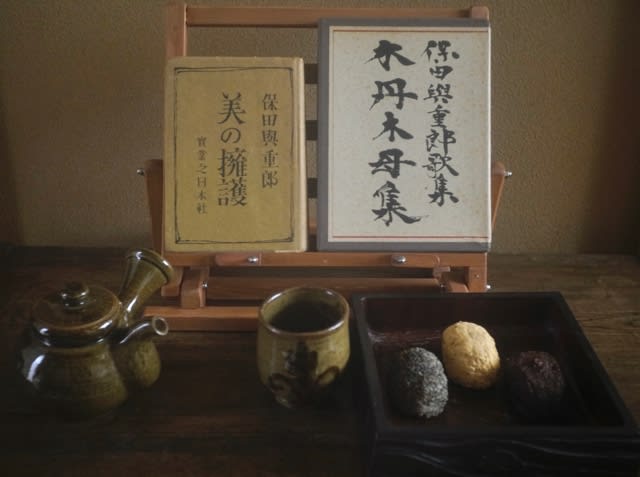

(歌集木丹木母 美の擁護 共に初版 保田與重郎 丹波急須 昭和初期 黒牟田湯呑)

日本浪漫派には三色おはぎが似合う気がして、古作で武骨な削りの四方菓子器にのせてみた。

天賦の詩魂を持ちながらも戦時思想の流れに彷徨してしまった才人を惜しみ、今一度の茶席を設けよう。

先程から丁度良く、我が楽園守護の瑞鳥である蛾眉鳥が遅まきながら今年初めて鳴き出したところだ。

異常気象で死に絶えてしまったかと心配していたのだ。

隠者はあと数日で散りゆく花を追いかけて、ここ暫くは夢幻界に入り浸りとなる。

戦時中でも疫病禍であろうとも、花神詩神達と共に暮せる者は幸いだ。

©️甲士三郎