隠者の茶事は離俗清澄を心掛けてはいるものの、疫病禍と介護ストレスに加えてこの蒸暑さが重なると中々心底を鎮めるに至らない。

欧米や中国はもっと酷い熱波に曝されているらしく、鎌倉のせいぜい32〜33℃の暑さなら平気にならなくてはと思う。

そこで今日は冷房に頼らずに、遠蜩を聴きながらの朝涼のガーデンティーだ。

(ファイアキングモーニングプレート アメリカ1950年代 小杉焼小瓶 幕末頃)

ミルクガラスの水色のティーセットに庭の露草を添え、ピーチアップルのアイスティーはどうだろう。

良いと言えば良いのだがどうも普通程度の涼しさで、もう少し精神的な深みが欲しい。

大正時代ならばこのくらいで十分満足出来ただろうに、現代人はとことん贅沢に脆弱になってしまった。

しかもほんの15〜20分で庭も暑くなって来た。

気候変動で我が残生の中でも夏の割合が増え、暑い時期をどう美しく暮すかは今後重大な問題だ。

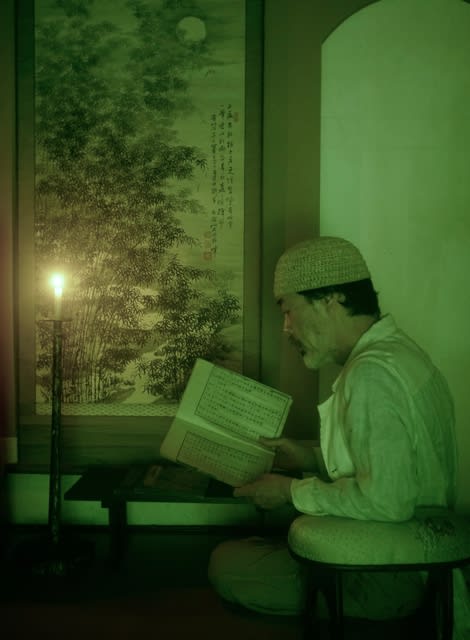

(鉄絵鉢 急須 清水六兵衛 江戸時代 山中人饒舌 田能村竹田 江戸時代)

文人好みの水禽図の鉢にちょっと小花を浮かべ、田能村竹田の幽陰の詩を読みながらの冷茶は、隠者にしては結構気の利いた取合わせだと思う。

煎茶興隆の祖の一人である清水六兵衛の水鳥の絵が涼しげだ。

当時の作法決め事で息苦しくなった抹茶道(茶の湯)に対し、自由さと異国趣味(中国)を取り入れた煎茶は京都の文化人達の好みに合っていたようで、瞬く間に日本中にも広まった。

ただし枯淡古格の鉄絵は深みはあるものの爽やかさ鮮やかさはない。

夏なら唐物の染付鉢の方が良かったかも知れない。

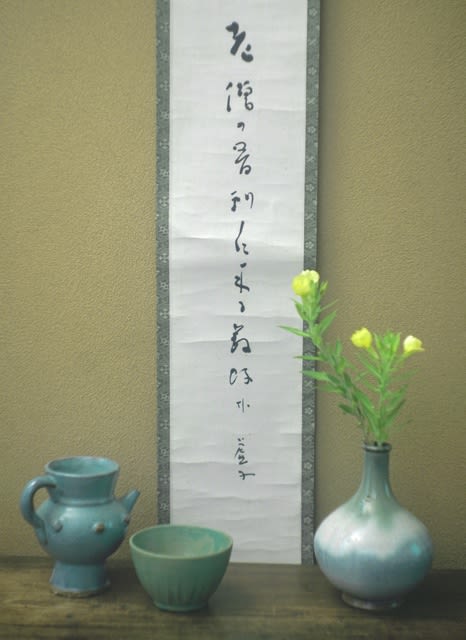

ついでに一つ現代人でも寂滅禅定の境地に達するような床飾りを試そう。

(直筆句幅 高浜虚子 炉鈞窯水差 緑釉蓮弁碗 清朝時代 松代焼瓶 明治時代)

「老僧の骨刺しに来る藪蚊かな」高浜虚子。

「骨」に諧謔と禅味があり、句としては実にうまいと思う。

この句は虚子の友人であった鎌倉円覚寺の釈宗演がインドで一夜蚊の大群に襲われつつ大悟した事を詠んだらしい。

俳諧の巨人虚子と近代臨済禅の巨星釈宗演の友誼を思えば爽快さもあるが、どうも藪蚊の句では涼しい気分にはなれない。

隠者は恵林寺快川国師の「心頭滅却すれば火もまた涼し」は軍国教育に利用される程度の俗言で、一休禅師の「死にとうない」の方が偉いと思っているから暑いものは暑いと言ってしまう。

茶器花器を淡めの青緑で揃えたアイス抹茶ラテで少しはクールになったが、次の日には以前紹介した水原秋桜子の「瀧落ちて群青世界轟けり」の軸に変えた。

結局己が精神を清澄にしたいのなら、自分で涼しく深みのある詩句を作るのが一番だ。

藪蚊の句よりは涼しげに作れるだろう。

ーーーかなかなの声透き抜ける幽居かなーーー

©️甲士三郎