以前に糖質制限の隠者でも食べられる茶菓子の話をしたが、その保存用に丁度良い食籠が見つかった。

最近のコンビニやスーパーの商品は入れ替えが激しいので、気に入った物は買い溜めておかないと安心出来ない。

これこそ隠者が秘匿の物資を人目を偲んで摘み食いするのにふさわしい食籠だと思える。

向かって右が江戸時代の木製漆塗食籠で、寺院あたりで使うような直径40cm近い大きな物だ。

これなら梅風味煎餅の大袋が3〜4個入り、少しずつしか食べられない私にとっては1年分ほど貯蔵できる。

左は中国清朝時代の桶で、こちらには山椒味のあられを溜め込もう。

密閉梱包された煎餅類なら賞味期限などあまり気にしなくて良いので、万が一製造中止になってもしばらくは気に入りの味を楽しめる。

こちらはもう少し小型の短期貯蔵用だ。

明時代の個人用の食籠で直径30cm弱の物。

取り敢えず唐辛子味の煎餅を入れてあるが、辛味ならもっと良い品がありそうで探し続けている。

さらに長期保存可能な食物なら古信楽の大壺が2つあるので、一生分でも買い溜めしたい。

思えば古の隠遁者達が備蓄食糧を切らした時の心細さは如何様だった事か、売茶翁や良寛の貧窮の詩を読むと身に染みる。

窓外を見れば呆気なく梅雨が明け、驚くべき早さで長い酷暑がやって来てしまった。

合歓の木に凌霄花が絡んで共に咲き乱れる、我が荒庭恒例の夏模様だ。

鎌倉は昔から避暑避寒の地なので真夏の東京よりは4〜5度ほど低く、我が谷戸の路地の緑陰を瀟洒な日傘をさして歩く御婦人の姿は涼風を誘う。

それでも白昼はコンクリート尽くめの街中に出るのは年配者には憚られる。

地元鎌倉人の鏑木清方の随筆や太田水穂の歌集などを読むと、夏の美しく涼しげな光景は沢山見出される。

だが温暖化とコンクリートに埋まる現代では、そんな夏の情緒は失われてしまいただ暑苦しいだけの町となっている。

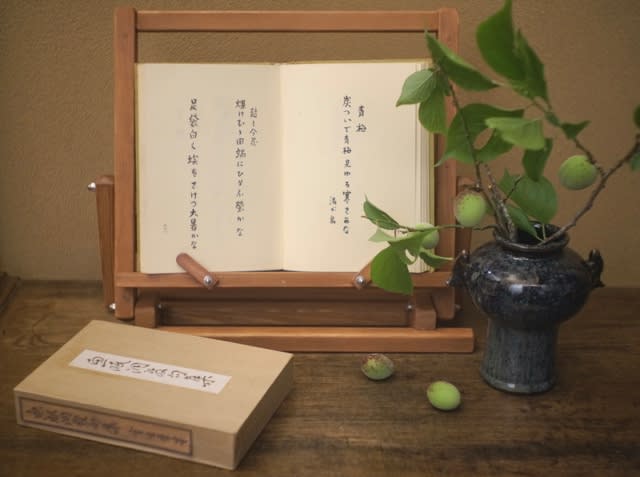

せめて自分の部屋と文机辺りは花や古書画や詩歌集など飾り、清浄な気持ちで酷暑をやり過ごしたいものだ。

©️甲士三郎