自然の風景や四季の花鳥は人生を豊かに彩り、古句歌もまた自然の詠題季語の永遠性のお陰で今も我々の暮しに寄り添ってくれる。

ところが近年の気候変動で日本は四季からすでに二季の国になったそうで、下手をすると私の世代で美しい四季の記憶は途絶えるのかもしれない。

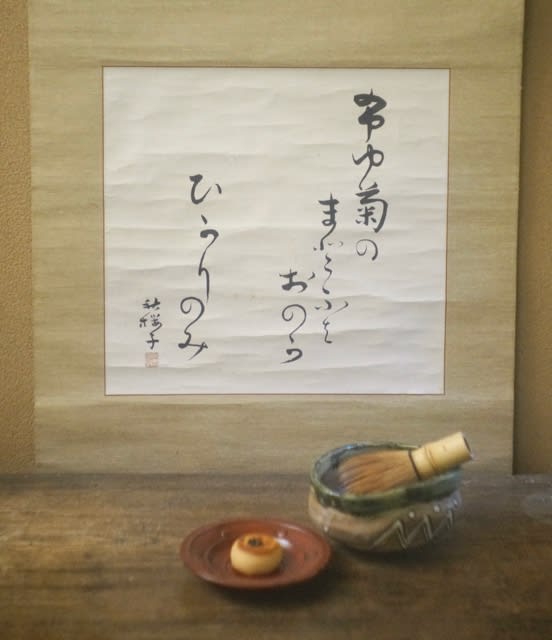

この時期はあまり良い花が無いので、代わりに冬菊の名句を掛けた。

(直筆句軸 水原秋桜子 古織部沓茶碗 江戸時代)

飾るだけで机辺の格調が上がるような書画は、風雅の暮しの中でこの上ない宝物となる。

「冬菊のまとふは己が光のみ」秋桜子

以前に同じ句の短冊を紹介したが、今年は運良く軸装を落札できた。

みな一字目の「布(ふ)」が読めず、例によって安値で買えたのだ。

私は若い頃にこの格調高い菊の句に感銘し、秋桜子の目には凡人の数倍美しい世界が見えているのだと思った。

隠者もそのような目と心境で日々暮らせればと願っている。

晩秋初冬の花の乏しい時期は、谷戸の落葉がとても美しく思える。

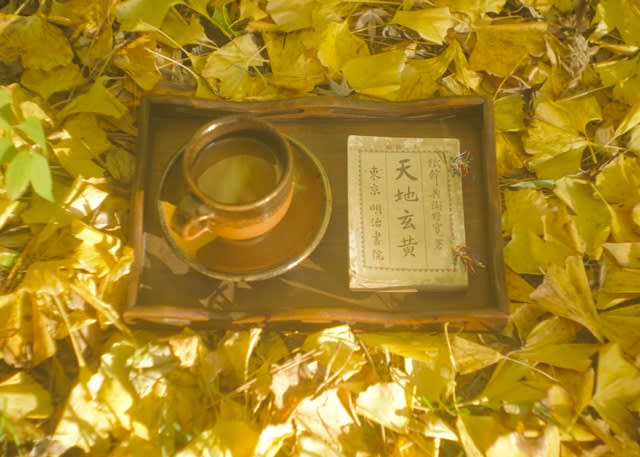

(天地玄黄 初版 与謝野寛 瀬戸珈琲碗 昭和初期)

我家の門前に散り出した銀杏の落葉溜りに座って、晩秋の陽射しの中で珈琲タイムだ。

与謝野鉄幹の「天地玄黄」はポケットに入る大きさだが、明治人らしい気宇壮大な詩歌集だ。

こんな場所で古書と珈琲の香に満ち足りた時を過ごし、加えてちょっと良い句歌でも詠めれば幽陰の暮しも上々だろう。

ーーー玄黄の廃都に綺羅と銀杏散るーーー

夜は床の間の画軸を眺めながら、ゆっくりと思索に浸りたい。

(張果仙図 池大雅 江戸時代 李朝小壺 李朝燭台)

池大雅の形体感はピカソのデフォルメにも似た優れたバランスで、墨の片暈しの運筆の絶妙な強弱が見事だ。

文人画には神仙を描いた面白い絵も多く、池大雅自身も正に離俗の画仙のような暮し振りで、この隠者も常々そんな暮しに憧れている。

BGMは大雅と同じ時代のアルビノーニのコンチェルトがぴったりで、画中の世界に入りファンタジックな神仙境に遊ぶ気分になれる。

今週の鎌倉はだいぶ冷え込んで紅葉の色も深まって来た。

この時期の長い夜はしみじみと古人達と同じ夢に浸っていられる。

ーーー老僧の残夢の庭の石蕗咲けりーーー

©️甲士三郎