夏休み横須賀観光の続きです。

今回は衣笠神社から。

前回のブログに載せた衣笠蛇紋岩露頭から車で5分くらいでしょうか。衣笠公園の駐車場のわきに衣笠神社は位置しています。

この辺りには、かつて三浦氏の居城がありました。

御祭神は天照大神様の別名といわれている「大日孁貴尊(おおひるめむちのみこと)」です。

一村一社の令により、明治45年(1912年)3月、衣笠の鎮守で衣笠城のあった坂台の村社藏王社を含む衣笠村5社、小矢部村4社、金谷村2社、大矢部村6社、森崎村2社、池上村3社の全29社を合祀しました。

そのため、境内には様々な神社から持ち寄られた複数の狛犬が安置されています。

鳥居に直接茅の輪がくくり付けられているのがユニークでした。

鳥居をくぐると同時に茅の輪くぐりをしたことになります?

右手に山王森大神、左手に稲荷社が鎮座されています。

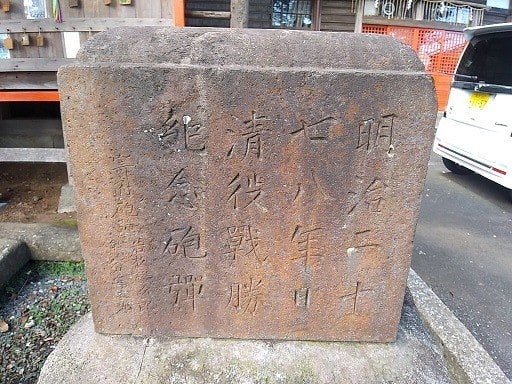

社殿の左右に砲弾を載せていた台座が設置されています。

左側は風化が激しいですが、右側は日清戦争の勝利を祈念して奉納された砲弾である旨を意味する文字が刻まれているのを読むことが出来ます。

ここから観音崎に移動。

観音崎は三浦半島の東端に位置し、対岸の房総半島とともに東京湾の入り口を形成しています。

うちは年に一度は横須賀を訪れていますが、観音崎は多分20年ぶりくらいです。娘は初の観音崎。

県立観音崎公園近くの駐車場に車を止めて、灯台まで徒歩で向かいました。

海岸沿いを歩くルートと雑木林の山道を歩くルートと二つあるのですが、行きは途中に第三管区海上保安部東京湾海上交通センターのある山道ルートを行くことにしました。

手入れされていない雑木の中を通るのは昼間でも薄気味悪く、たまに海が見えるとホッとしました。

第三管区海上保安部東京湾海上交通センター。

観音崎に観光に来て最初に目にする塔がこの管制塔です。確か敷地内に北門第二砲台の左砲座があるのですが、内部に入ることは出来ませんでした。

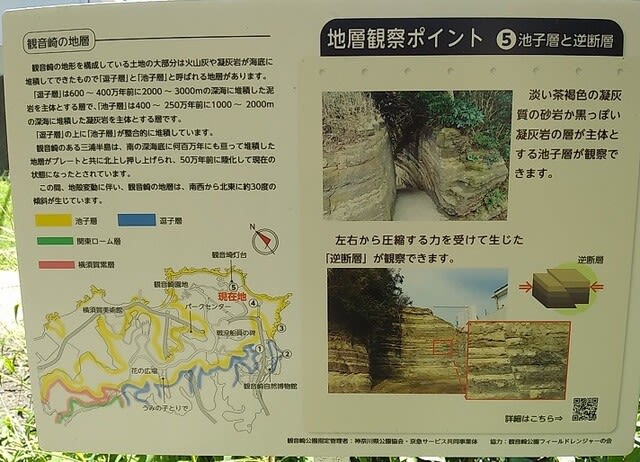

ゴールの観音崎灯台まではまだ半分くらいの距離です。途中で素晴らしい地層を見ることが出来ます。

観音崎の地層。

地層の露出した道を通り抜ければゴールの灯台です。

市制施行七十周年記念横須賀風物百選 観音埼灯台。

参観寄付金は一人300円で、展示室と灯台の両方に入ることが出来ます。

展示室は内部の撮影が禁止されていますが、観音埼灯台の歴史やヴェルニー、ブラントンらゆかりの人物についての資料、灯台内部で使用された機器などを見ることが出来ます。

展示室入り口辺りから見る風景。

日晷儀台。

日晷儀は太陽の動きを利用した日時計です。この台は観音埼灯台内部にあったものを出したもので、日晷儀そのものは展示室にあります。

灯ろう。

灯台の頂部にはレンズ、電球があり、定められた灯質を発光しています。このレンズ、電球を雨風から守る部分を灯ろうといいます。

霧信号吹鳴器。

霧や雪により視界不良になったときに、音を発して付近を航行する船舶に位置を知らせる機器です。

灯台内部に入ります。

狭く急な螺旋階段。

灯台レンズ。

灯台から見下ろす東京湾と航行する船舶。

観音埼灯台を後にして、帰りは海の見える道を通りました。

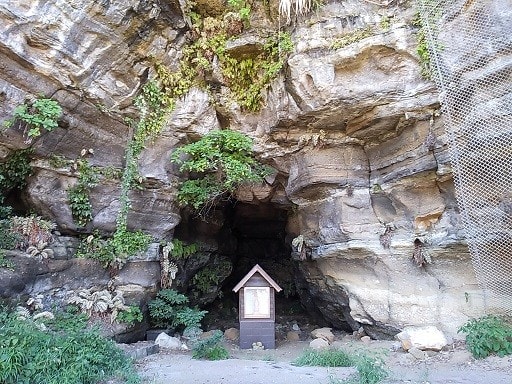

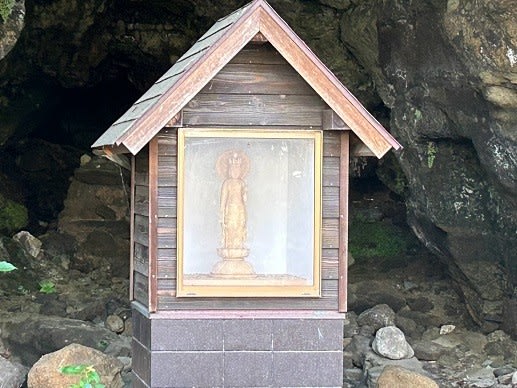

観音崎の地名の由来とされた観音像です。

観音像は、奈良時代の僧・行基が船の安全のため、十一面観音像を彫り、海蝕洞穴に納めたとされています。

オリジナルは火事で焼失しましたが、2019年に33年ぶりに復元され、海蝕洞穴へ設置されました。

この日の昼食は、地魚料理の「佐島はまゆう」で食べました。

このお店の先代は漁師さんです。

既に二時を過ぎていて、三崎の鮪は売り切れだったので、海鮮丼にしました。