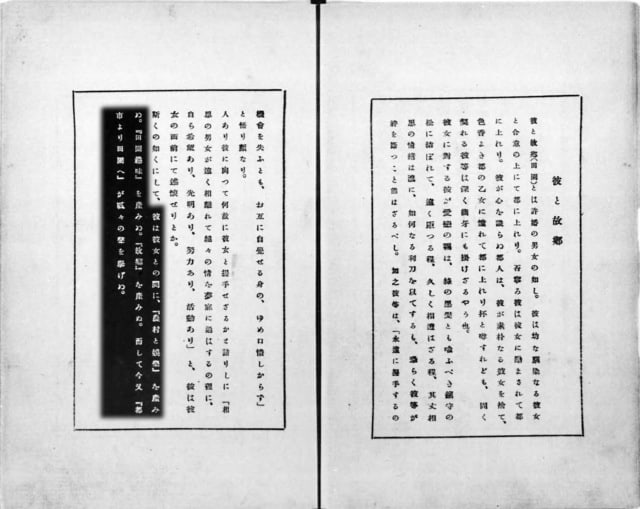

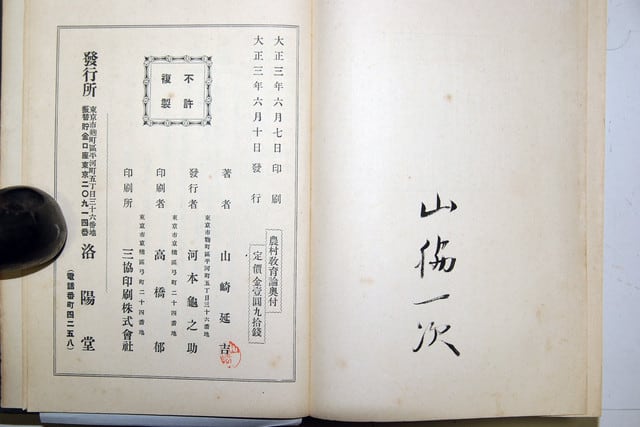

大正期に旺盛な農村における啓蒙活動を展開した山崎延吉「農村教育論」、洛陽堂、大3を入手したところ

な、なんと・・・・

山脇一次さん旧蔵本だった。おそらく、当時愛媛県伊予郡郡長の山脇さんだろ。それとも岐阜県海津郡の・・・?

結構、朱線を入れながら熟読した印象がある。こういう人たちが山崎延吉「農村教育論」の購読層だったわけだ。

伊予郡立実業学校の創設(以下全文引用)

実業教育の発展

第一次世界大戦を契機として、我が国の産業特に工業は飛躍的に発展した。このような近代産業の形成の過程に対応して、実業教育もまた急激な発展をみた。

伊予郡立実業学校の設立

伊予郡の中心である郡中町は、松山市との交通が便利なために、進学希望者は松山市の諸学校に通学していて、郡内には中等学校が存在しなかった。伊予郡長山脇一次は、高等小学校生徒を収容する乙種実業学校の設置を計画し、郡会の議決を経て、郡中町に建設の準備を進めた。

一九一八(大正七)年五月三日伊予郡立実業学校設立の認可を得、翌日公示された。山脇が校長事務取扱に就任し、同月一四日に女子部の開校式を郡役所階上で挙行した。このときの生徒定員は五〇人、修業年限は二か年であった。授業は郡中尋常高等小学校の校舎の一部を使用した。続いて同年一二月一五日に、二年制の男子部が定員五〇人で開校された。郡役所階上を仮教室とした。

一九一九(大正八)年、郡中村下吾川に女子部校舎が完成し移転した。男子部は翌一九二〇(大正九)年一〇月から本校に移った。

一九二一(大正一〇)年、郡役所の廃止に伴い、郡立校であったこの学校は廃校か存続かの岐路に立った。結局関係者の努力によって県立に移管することになり、翌年愛媛県立伊予実業学校と改称した。

一九二二(大正一一)年五月、本館・講堂・寄宿舎の落成に続き、一九二三(大正一二)年には、校舎敷地・運動場・実習地計一万三、二八五平方m(三、八三九坪)を購入、更に実習他八九六平方m(二八〇坪)を買い入れ、実業学校としての体制を整えた(『伊予農業高校創立五十周年記念誌』)。

井上円了の「南船北馬集・12」によると岐阜県内の記事として、「当夕、岩田郡長をはじめとし、課長加藤国松氏 、同高田彦四郎氏等と会食す。 ...... (筆者注・・・・岐阜県海津郡)郡長山脇一次氏病中なれば、郡書記代わりて来訪 せらる」とある。

十八日 快晴。日融風和。農家すでに春耕に就く。車行一里にして足近村〈現在岐阜県羽島市〉に至り、小学校にて開演す。校舎は田間にあり。発起は村長岩越金次郎氏、校長花村倭二郎氏、助役馬島小左衛門氏、願教寺住職馬島賢証氏等なり。当夕、収入役近藤昭氏の宅に宿す。春月朦朧、蛙声花影のおのずから吟情を動かすあり。夜に入りて、はじめて蚊影を見る。

十九日 晴れ。車行一里にして美濃縞織物の中心たる竹ケ鼻町〈現在岐阜県羽島市〉に入る。本郡は全く平坦部にして、ただ堤防の縦横に連亘せるを特色とす。午後および夜分とも大谷派別院にて講話をなす。昼間は町教育会、夜間は婦人法話会の主催にかかる。しかして教育会の方は会頭太田藤十郎氏、副会頭水谷静吉氏、理事坂倉三造氏、婦人会の方は別院輪番春愛義誠氏(哲学館出身)および丹羽博清氏の発起なり。この地方は蓮根の産地なりとて、蓮根羊羮を製す。また、本町は孝順慈善をもってその名ある仏佐吉の郷里なり。

二十日 晴れ。午前、車行二里、八神村〈現在岐阜県羽島市〉金宝寺において開会。村長井野口金六氏、校長中島喜瀬八氏の発起なり。午後、更に車をめぐらすこと約半里、下中島村〈現在岐阜県羽島市〉小学校において開演す。発起は村教〔育〕会長小川量之助氏(医師)、村長高味友三郎氏、校長林清吉氏等なり。当夕、小川会長の宅に宿す。夜中、蚊声をきく。

この地方の特色は、明治二十四年度の大地震の結果にかんがみ、学校校舎は必ず前後左右の戸壁外に支柱を有すること、また、大川の間に挟まりてときどき水害にあうために、民家に二階造り多く、多少資産あるものは庭内に一丈ぐらい高き土山を作りおくこと等なり。

二十一日 曇りのち雨。腕車に駕し再び八神村を経て海津郡海西村〈現在岐阜県海津郡平田町〉に至る。行程一里半の途中、長良川を渡船す。会場は万念寺、主催は軍人会、発起は会長菱田勇逸氏、収入役近藤長氏、軍人宇野八郎氏、住職黒田実慧氏等なり。演説後、菱田会長宅にて午飯を喫す。この辺りはすべて農村なるが、地主と小作との間に融和を欠くの悪風ありという。午後、更に車行一里にして今尾町〈現在岐阜県海津郡平田町・海津町〉に至り、西願寺にて開演す。住職は佐藤豊氏なり。しかして発起は区長田中万三氏、町長馬淵外太郎氏、校長横山八三郎氏、収入役岡本吉勝氏なりとす。

二十二日 雨。今尾町より長堤を一走すること一里にして高須町〈現在岐阜県海津郡海津町〉に入る。郡内の首府なり。会場は別院、発起かつ尽力者は町長西善太郎氏、校長飯尾英一氏等とす。郡長山脇一次氏病中なれば、郡書記代わりて来訪せらる。郡視学は野田繁三郎氏なり。会場は別院、宿所は旅館福島屋とす。旅宿表には一等一円二十銭、二等一円、三等七十五銭、四等五十銭、五等三十五銭とあり。当地の理髪料は男子は七銭、女子は五、六銭、すこぶる安価なり。本郡の農家は一日四回食事をなす。朝飯は六時、お茶漬けは十時、昼飯は二時、夕飯は七時とす。

本郡の方言につきて聞きたる二、三を列挙せん。(以上、全文引用)

ここで言及した岐阜県と愛媛県の郡長山脇が同一人物だったが、否か未確認だが、この辺の確認調査に興味のある方は是非トライしてみてほしい。山脇一次氏は郡長さんだったので地元の自治体史などを糸口に結構簡単に追跡はできるだろう。

引用した「南船北馬集」の典拠

備考)この合計表の大正四年度報告の総計表に合せざるは、すべて重複せる市町村を除きて精算せしによる。また、市町村の併合せられしものを大正四年度の職員録に照らし最近の市町村に訂正せしによる。

前回すなわち哲学館拡張当時は日本固有の神儒仏三道の学を振起する急務を講述するにあり。後回すなわち国民道徳巡講は御詔勅の聖旨を開達するにありて、前後多少の相違あるも、帰着するところは尽忠報国または護国愛理の微衷を実現せるに外ならず。故にこの総計表は余が社会国家に対して尽くすところの事業の進行程度を示すものと自ら信ずるところなり。よって後日のためにこの総計表を作る。

大正四年十二月三十一日記了

井上円了の全国巡講日誌

な、なんと・・・・

山脇一次さん旧蔵本だった。おそらく、当時愛媛県伊予郡郡長の山脇さんだろ。それとも岐阜県海津郡の・・・?

結構、朱線を入れながら熟読した印象がある。こういう人たちが山崎延吉「農村教育論」の購読層だったわけだ。

伊予郡立実業学校の創設(以下全文引用)

実業教育の発展

第一次世界大戦を契機として、我が国の産業特に工業は飛躍的に発展した。このような近代産業の形成の過程に対応して、実業教育もまた急激な発展をみた。

伊予郡立実業学校の設立

伊予郡の中心である郡中町は、松山市との交通が便利なために、進学希望者は松山市の諸学校に通学していて、郡内には中等学校が存在しなかった。伊予郡長山脇一次は、高等小学校生徒を収容する乙種実業学校の設置を計画し、郡会の議決を経て、郡中町に建設の準備を進めた。

一九一八(大正七)年五月三日伊予郡立実業学校設立の認可を得、翌日公示された。山脇が校長事務取扱に就任し、同月一四日に女子部の開校式を郡役所階上で挙行した。このときの生徒定員は五〇人、修業年限は二か年であった。授業は郡中尋常高等小学校の校舎の一部を使用した。続いて同年一二月一五日に、二年制の男子部が定員五〇人で開校された。郡役所階上を仮教室とした。

一九一九(大正八)年、郡中村下吾川に女子部校舎が完成し移転した。男子部は翌一九二〇(大正九)年一〇月から本校に移った。

一九二一(大正一〇)年、郡役所の廃止に伴い、郡立校であったこの学校は廃校か存続かの岐路に立った。結局関係者の努力によって県立に移管することになり、翌年愛媛県立伊予実業学校と改称した。

一九二二(大正一一)年五月、本館・講堂・寄宿舎の落成に続き、一九二三(大正一二)年には、校舎敷地・運動場・実習地計一万三、二八五平方m(三、八三九坪)を購入、更に実習他八九六平方m(二八〇坪)を買い入れ、実業学校としての体制を整えた(『伊予農業高校創立五十周年記念誌』)。

井上円了の「南船北馬集・12」によると岐阜県内の記事として、「当夕、岩田郡長をはじめとし、課長加藤国松氏 、同高田彦四郎氏等と会食す。 ...... (筆者注・・・・岐阜県海津郡)郡長山脇一次氏病中なれば、郡書記代わりて来訪 せらる」とある。

十八日 快晴。日融風和。農家すでに春耕に就く。車行一里にして足近村〈現在岐阜県羽島市〉に至り、小学校にて開演す。校舎は田間にあり。発起は村長岩越金次郎氏、校長花村倭二郎氏、助役馬島小左衛門氏、願教寺住職馬島賢証氏等なり。当夕、収入役近藤昭氏の宅に宿す。春月朦朧、蛙声花影のおのずから吟情を動かすあり。夜に入りて、はじめて蚊影を見る。

十九日 晴れ。車行一里にして美濃縞織物の中心たる竹ケ鼻町〈現在岐阜県羽島市〉に入る。本郡は全く平坦部にして、ただ堤防の縦横に連亘せるを特色とす。午後および夜分とも大谷派別院にて講話をなす。昼間は町教育会、夜間は婦人法話会の主催にかかる。しかして教育会の方は会頭太田藤十郎氏、副会頭水谷静吉氏、理事坂倉三造氏、婦人会の方は別院輪番春愛義誠氏(哲学館出身)および丹羽博清氏の発起なり。この地方は蓮根の産地なりとて、蓮根羊羮を製す。また、本町は孝順慈善をもってその名ある仏佐吉の郷里なり。

二十日 晴れ。午前、車行二里、八神村〈現在岐阜県羽島市〉金宝寺において開会。村長井野口金六氏、校長中島喜瀬八氏の発起なり。午後、更に車をめぐらすこと約半里、下中島村〈現在岐阜県羽島市〉小学校において開演す。発起は村教〔育〕会長小川量之助氏(医師)、村長高味友三郎氏、校長林清吉氏等なり。当夕、小川会長の宅に宿す。夜中、蚊声をきく。

この地方の特色は、明治二十四年度の大地震の結果にかんがみ、学校校舎は必ず前後左右の戸壁外に支柱を有すること、また、大川の間に挟まりてときどき水害にあうために、民家に二階造り多く、多少資産あるものは庭内に一丈ぐらい高き土山を作りおくこと等なり。

二十一日 曇りのち雨。腕車に駕し再び八神村を経て海津郡海西村〈現在岐阜県海津郡平田町〉に至る。行程一里半の途中、長良川を渡船す。会場は万念寺、主催は軍人会、発起は会長菱田勇逸氏、収入役近藤長氏、軍人宇野八郎氏、住職黒田実慧氏等なり。演説後、菱田会長宅にて午飯を喫す。この辺りはすべて農村なるが、地主と小作との間に融和を欠くの悪風ありという。午後、更に車行一里にして今尾町〈現在岐阜県海津郡平田町・海津町〉に至り、西願寺にて開演す。住職は佐藤豊氏なり。しかして発起は区長田中万三氏、町長馬淵外太郎氏、校長横山八三郎氏、収入役岡本吉勝氏なりとす。

二十二日 雨。今尾町より長堤を一走すること一里にして高須町〈現在岐阜県海津郡海津町〉に入る。郡内の首府なり。会場は別院、発起かつ尽力者は町長西善太郎氏、校長飯尾英一氏等とす。郡長山脇一次氏病中なれば、郡書記代わりて来訪せらる。郡視学は野田繁三郎氏なり。会場は別院、宿所は旅館福島屋とす。旅宿表には一等一円二十銭、二等一円、三等七十五銭、四等五十銭、五等三十五銭とあり。当地の理髪料は男子は七銭、女子は五、六銭、すこぶる安価なり。本郡の農家は一日四回食事をなす。朝飯は六時、お茶漬けは十時、昼飯は二時、夕飯は七時とす。

本郡の方言につきて聞きたる二、三を列挙せん。(以上、全文引用)

ここで言及した岐阜県と愛媛県の郡長山脇が同一人物だったが、否か未確認だが、この辺の確認調査に興味のある方は是非トライしてみてほしい。山脇一次氏は郡長さんだったので地元の自治体史などを糸口に結構簡単に追跡はできるだろう。

引用した「南船北馬集」の典拠

備考)この合計表の大正四年度報告の総計表に合せざるは、すべて重複せる市町村を除きて精算せしによる。また、市町村の併合せられしものを大正四年度の職員録に照らし最近の市町村に訂正せしによる。

前回すなわち哲学館拡張当時は日本固有の神儒仏三道の学を振起する急務を講述するにあり。後回すなわち国民道徳巡講は御詔勅の聖旨を開達するにありて、前後多少の相違あるも、帰着するところは尽忠報国または護国愛理の微衷を実現せるに外ならず。故にこの総計表は余が社会国家に対して尽くすところの事業の進行程度を示すものと自ら信ずるところなり。よって後日のためにこの総計表を作る。

大正四年十二月三十一日記了

井上円了の全国巡講日誌