日本は燃料を石油からバイオエタノールに変更することを2012年に決めた!!

バイオマスエタノール (Biomass Ethanol)、またはバイオエタノール (Bioethanol) は、産業資源としてのバイオマスから生成されるエタノールを指す。

バイオマスエタノールとは、サトウキビやトウモロコシなどのバイオマスを発酵させ、蒸留して生産されるエタノールを指す。

エタノールは石油や天然ガスから合成することもでき、そうして生産されるエタノールを合成エタノールと呼ぶが、合成エタノールに対する概念は発酵エタノールまたは醸造エタノールであり、バイオマスエタノールという語は、エネルギー源としての再生可能性やカーボンニュートラル性を念頭において使われる。

バイオマスエタノールは、再生可能な自然エネルギーであること、および、その燃焼によって大気中の二酸化炭素CO2)量を増やさない点から、エネルギー源としての将来性が期待されている。

他方、生産過程全体を通してみた場合のCO2削減効果、エネルギー生産手段としての効率性、食料との競合、といった問題点も指摘されている。

なお、燃料として利用される場合には、飲料への転用を防ぐため、出荷時にガソリンやメタノールなどが添加される。

原料

バイオマスエタノールの原料は、理論的には炭水化物を含む生物由来の資源であれば何でもよい。

しかし、生産効率の面から糖質あるいはデンプン質を多く含む種子や地下茎、木質リグニンが選好されており、現在では主に次のような農産物が原料として利用されている。

ブラジルではサトウキビに由来するモラセスが、米国ではトウモロコシが、欧州ではテンサイが主な原料となっている。

- 研究段階も含む原料の例、

- 糖質原料

- デンプン質原料

製造手順例

アルコール発酵と蒸留を伴う方法と直接エタノールを生成する方法に大別される。

何れの技術においても原料の収集・運搬とアルコール生産後の廃棄物処理に掛かる費用が最大の課題である。

- アルコール発酵と蒸留

植物由来の原料に水と硫酸を加えて酵母が代謝できる糖を得た後、酵母によるアルコール発酵で低濃度のエタノール溶液を生成する。

その低濃度溶液を濃縮・蒸留して95 %程度のエタノール濃度とし、さらに分子篩などを使って精製(脱水)することで、99.5 %の無水エタノールが生産される。

サトウキビを原料とした製造工程

サトウキビは酵母が代謝できる糖を多く含んでいるため、バイオマスエタノールの原料として適している。

もっとも、一般的にはサトウキビの絞り汁をそのまま発酵させるのではなく、精糖を分離した後のモラセス(廃糖蜜)が発酵原料となる。

サトウキビを原料としたエタノール生産工程において特筆すべきは、副産物であるサトウキビの絞り滓(バガス)と蒸留廃液(ビナス)の利用である。

バガスは主として植物繊維であるが、サトウキビの処理工場では熱源の燃料として活用されている。

バガスの燃焼によって得られるエネルギーは精糖およびエタノール生産工程に必要なエネルギーを超えており、自家発電装置を備えたエタノール工場の中には地元の電力会社への余剰電力の売電によって収入を得ている所もある。

また、バガスを製紙原料として活用したり、それ自体を分解してエタノールの原料とする研究も進んでいる。

ビナスは高温、強酸性かつ高BODの廃液であるため、河川に投棄されると深刻な公害を発生させる。

これを防止するため、最近ではこれを他の工場排水と混合して希釈し、サトウキビ栽培の肥料として活用する努力がみられる。

トウモロコシを原料とした製造工程

トウモロコシをバイオマスエタノールの原料とする場合、トウモロコシの実に含まれるデンプンを酵母が代謝できる糖に糖化する工程が必要になる。

トウモロコシの実からはもともと高純度のデンプンを効率よく取り出すことができるが、最近では乾式製法によるエタノールの生産により適したハイブリッド品種が開発され、エタノール生産の効率性向上に貢献している。

トウモロコシを原料としたバイオマスエタノールの生産には湿式製法(wet milling)と乾式製法(dry-grind process)とがある。

湿式製法は、トウモロコシの実を水と亜硫酸ガスに浸した後で粉砕し、デンプン、グルテン、繊維質、胚などに分離し、それぞれを加工する方法で、加工工程で得られるデンプン溶液が糖化され、発酵原料となる。

これに対し、乾式製法ではとうもろこしの実を乾燥した状態で丸ごと製粉し、その粉に水を加えたマッシュを糖化・発酵させる。

最近では工程の標準化もあって乾式製法のコストが下がっており、米国で新設されるトウモロコシを原料とするバイオマスエタノール工場は全て乾式製法の工場である。

湿式製法にせよ乾式製法にせよ、副産物として飼料などが生産されるので、バイオマスエタノールと食料との競合という場合にはどのように競合しているか注意が必要であるという意見もある。

例えば、トウモロコシから生産される飼料はトウモロコシに含まれるタンパク質(グルテン)が主な原料となっており、エタノール生産のためにトウモロコシの処理量が増えれば自動的に増産される。

また、食用油(トウモロコシの胚芽油、いわゆる「コーン油」)についても、湿式製法でエタノールを生産する場合には、副産物として生産され得るので、エタノールの増産が食用油の増産に繋がる可能性がある。

他方、乾式製法においても、食用油のような有用成分を発酵滓から分離する研究が進められている。

一方でそれは詭弁であり、上記の例で言えば、飼料グルテン生産の結果、副生されたデンプンをエタノール醸造ではなく食料に回せば貧困者の食料難が緩和されるように、可食部分を醸造原料に使う限りエタノールは食料と競合するので、バガスや麦わら、稲わらなどを使った第二世代エタノールでなければ、貧困国の食料難を悪化させるという意見や、環境政治家が農民票を稼ぐためにメタノールよりコストの高いエタノール醸造に補助金をばらまき、国税収入を浪費して、穀物相場を押し上げて貧民の食料を奪っているという批判もある。

なお、湿式製法においては発酵滓が「distillers grains」と呼ばれる飼料として利用されており、これがエタノール生産の採算向上に貢献している。

反面、飼料としての鮮度保持のために滓を乾燥させる過程で多くのエネルギーが消費され、最終的なエネルギー収支を悪化させている。

内燃機関の燃料としての特性とその利用

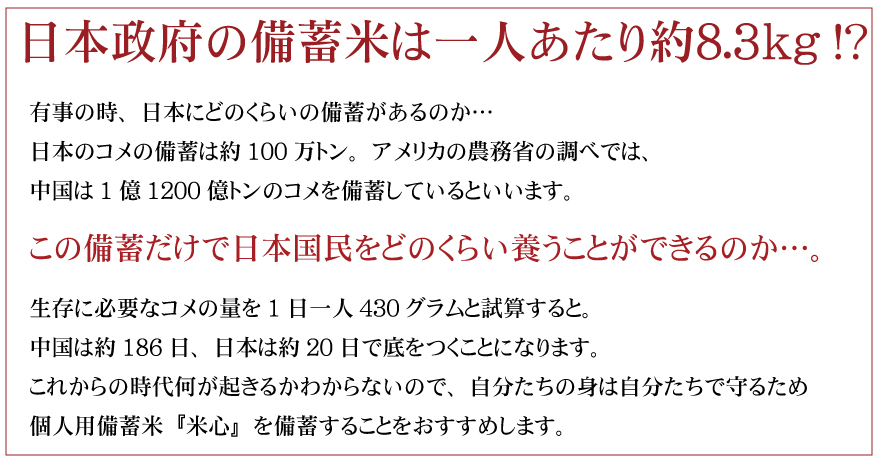

あなた方の日常生活が、ある日突然消えてしまいその先にある者は「奴隷」としての貴方があり「生命」までもコントロールされてしまいます!!

日本人よ!!

生き残れ!!