日本列島に点在する悪魔の町は廃墟となり悪魔たちが再建する!!

悪魔たちは「人間との共存」をあきらめた!!

能登半島には「モーゼ」の墓と「イエスキリスト」の墓がある!!

「地方を見捨てる」という悪魔の選択が始まった…「能登半島地震」で露呈した日本社会の重苦しい未来

モーゼ583歳 能登に眠る? モーゼの墓(宝達志水町)

巨人の骨出土 米軍も調査?

■新聞が見出しに掲げた「見えぬ全容」とは

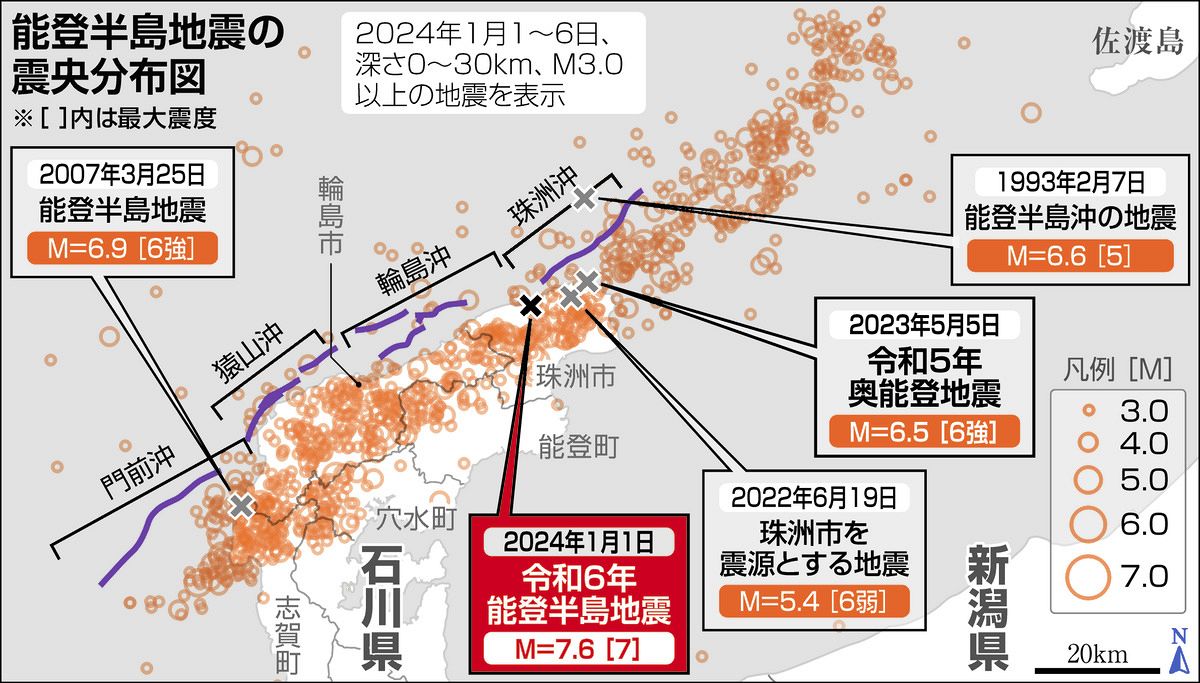

能登半島地震から1週間が経った1月8日の朝日新聞は、1面の見出しに「見えぬ全容」と掲げた。

「全容」とは、何を指すのだろうか。

死者や行方不明者の数だろうか。

孤立状態にある人数だろうか。

「全容」という言葉の「全容」が見えないのである。

それほどまでに今回の災害は把握が難しい。

どこで、どんな被害が生じているのか。誰が、何に苦しんでいるのか。

何が、どれぐらい足りないのか。現地だけではなく、情報の中心地であるはずの東京でも、ほとんどわからないまま時間だけが過ぎていく。

情報が足りない。それ以上に、情報の不足具合すらわからない。

追い打ちをかけたのが、テレビやラジオの「停波」である。

発災から3日も経たない1月4日午後4時時点で、NHK(約700世帯)をはじめ、地元テレビ局の石川テレビ放送・テレビ金沢・HAB北陸朝日放送の3局が約730世帯、北陸放送(MRO)では約2130世帯が影響を受けた。

中継局の送信機が壊れたり、非常用電源のバッテリーが枯渇したりしたためである。

1月10日午前6時半時点の総務省の集計によると、石川県輪島市の地上波テレビではNHKが約700世帯、上記民放4局が約730世帯、ラジオではNHKが約700世帯、MROは約6000世帯に影響が続いている。

災害時には、携帯電話の通信状況は悪くなり、テレビやラジオといった放送に頼る割合が大きくなる。

そこに、停波が続く。

内容だけではなく、物理的にメディアが届かなくなった。

■民放がバラエティー番組やドラマを放送した理由

かねてメディアの東京一極集中は懸念され、批判されてきており、今回の地震でのテレビ局の対応を、そのひとつに挙げる見方もありえよう。

東京の民放のうちTBSを除く4局は、発生から数時間後には予定していた番組の放送へとニュースを切り替えたからである。

L字と呼ばれる、文字情報を流しながらではあるものの、バラエティー番組やドラマを流し始めた。

一見すると報道特別番組ではなく、お正月用の特番を放送するのは違和感がある。

公共の電波を使っている以上、一大事=大災害を報じなくてはならない、そんな理屈も成立しうる。

だからといって、そうした対応を非難したいのでは、まったくない。

ひとつめの理由は、どれだけの災害かわからなかったからであり、ふたつめには、災害以外にもテレビの公的な役割があるからである。

何が起きているのかわからない、それだけを伝え続けるよりも、気晴らしになったり、心を落ち着けたりするためにもニュース以外を流す。

そうした判断もまたあってしかるべきだろう。

問題は、そこにはない。

メディアの仕組みの面で、東京が地方を見捨てつつある、見捨てるしかない状況を見つめなければならない。

■AMラジオ放送を維持できない

地元民放のMROは、今年4月1日から、一部の地域でAMラジオ放送の運用を休止する。総務省のウェブサイトでは9月末までの半年間となっているものの、同社のサイトには期限は書いていない。同社のサイトには、AMでは金沢の周波数でカバーするほか、FMで補完できるとする地図が示されている。

これは、AMラジオ放送を続けるコストが負担できない、などの理由によるものであり、MROだけではなく、全国合計13社が休止を予定している。

今回の地震で甚大な損害を受けた地域は、まさに、このAM休止エリアに重なる。

これまで地方の民間放送局は、「ネットワーク費」や「電波料」、あるいは「ネット保証料」などとも呼ばれる分配金によって経営を安定させてきた。

■窮地に追い込まれたローカル局の経営

民放は、その収入の多くを広告費に頼っているが、昨今では、マスコミ4媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)を合わせた額(2兆3985億円)よりも、インターネット(3兆912億円)のほうが多い。

特に地上波テレビの広告費は低下傾向が続いており、キー局からローカル局に支払える電波料も下がりはすれども、上がりはしない。

MRO自体、売上高は減少気味で、営業損益は広がっており、AMラジオ放送を続けられる体力がなくなってきているのだろう。

こうした状況に対応するため、昨年末にはNHKと民放各局が中継局の設備を共同で使うための全国協議会が発足し、初めての会合が行われている。

「中継局共同利用推進全国協議会」と題した会合では、放送のインフラを維持するための枠組みづくりが進められるとはいえ、果たして、それで解決するのだろうか。

■危機に立つ「地方の放送インフラ」

たしかに、設備を共同で使えば、しばらくの間は放送を続けられるかもしれない。NHKだけ、民放だけ、で、それぞれ持つよりは、まだマシなのかもしれない。

しかし、もとより中継局は、電波が届くように高台の同じ場所に作られている場合が多く、どこまで負担軽減につながるのか定かではない。しかも、今回のように非常用電源のバッテリーがなくなってしまえば、たとえ共同利用していたとしても効果は薄い。

地震と津波で街を壊された石川県の沿岸地域で、MROのラジオだけではなく、地上波テレビの中継局を、どこまで、いつまで維持するのか。たとえ続けると決断したとしても、これまでと同じような規模を保つのは無理だろう。

ただでさえ広告収入が減少し、経営面での体力が弱っているところに、顧客=視聴者=人口が減る。地方のテレビ局を保つ意義と余力は、どこにあるのか。いざ、という災害時に停波してしまった以上、なおさら、その懸念は高まる。

■「地方を見捨てる」という悪魔の選択

テレビ局にとどまらない。

若い世代が減り、高齢化が進む。長期的に見ても、人口が増える兆しは乏しい。そうした地方のひとつである石川県能登地域を襲った災害からの復興は、どうあるべきなのか。

たとえば、東日本大震災からの復興と同じぐらいの規模で、取り組むべきなのか。復興庁を設置したり、巨大な災害防潮堤を作ったり、といった、大がかりな対応が求められるのだろうか。

そう考える人もいるだろうし、何より、現地の人たちにとっては、そんな悠長な話よりも、いまの水や食料、住む場所、といった喫緊の支援が求められる。

他方で、「地方を見捨てる」という悪魔の選択が出る可能性があるのではないか。

人口規模、将来の発展の見込み、といった、いわばリターンのようなものを勘案する、つまりはコストパフォーマンスを考えて、小さな再建にとどめる方向性が議論されるのではないか。

■「誰一人取り残さない」と言うのはたやすい

地方を見捨てる、とは穏やかではないし、ここで声高に主張したいわけでもない。

「誰一人取り残さない No one will be left behind」とは、2015年に、193の国連加盟国全てが掲げたSDGsの理念である。この理念は完璧であり美しい。地球上で誰一人取り残さない、それを目指しているのだから、いわんや日本国内においてをや、と言わずにはいられない。

だからこそ、誰にでもそう言えるのであり、言うだけなら簡単なのである。

地方を見捨てる選択も同じである。

言葉だけなら、いま、こうして私が書いているように、いくらでも、誰でも並べられる。復興のコスパが悪いから諦めよう、諦めさせよう、などとは、口が裂けても言えないのかもしれないが、そうであるがゆえに、誰にでも、いつでも言えるのである。

地方を見捨てる選択も、誰一人取り残さない選択も、どちらも、それぐらいたやすい。

■誰も責任を取らず、「なんとなく」見捨てられる

その意味で、被災地の放送局が、発災前にはAMラジオの停波を予定していただけではなく、発災直後に停波したのは皮肉としか言いようがない。

お金がなくても、燃料がなくても、どちらもほぼ強制されるように電波を止めざるを得なかったからである。そこには見捨てる決断も、取り残さない判断も、どちらもない。金とモノ、そうした外からの強制力によって余儀なくされただけだからである。

この先、東京が、みずから進んで地方を見捨てる、わけではないだろう。倫理の面でも、気持ちの上でも、誰もそんな断定はしない。

それよりも、いつの間にか、だれも責任を取らないかたちで、なんとなく、見捨てたことになっていくのではないか。見捨てたことへの後ろめたさもないままに、なし崩しに、予算も人もモノも出さないし、出せない。

そうした未来は、そう遠くはないだろう。