奈良散策 第1419弾

2月1日、奈良県王寺町にある達磨寺に行きました。これまで行ったことがなかったので、一度は行ってみようと思っていたのですが、ちょうど節分豆まきがあるというので行ってみました。節分豆まきについてはすでに出したので、今回は達磨寺についてです。

本堂の前にはこんな茅の輪くぐりがありました。茅の輪くぐりは普通「夏越 (なごし) の節句」に身を清め、災いを防ぐために行われるので、今頃は珍しいです。

これが本堂です。

本堂内は資料展示室になっていて、自由に見ることができ、また、撮影もOKとのことでした。今回はボランティアの方がおられたので、説明をしていただきました。

ご本尊は三体あって、中央に木造千手観音坐像があります。パンフレットによると、もとは500手あったそうですが、現状で392手が残っているそうです。室町時代の作で、王寺町指定文化財になっています。

向かって左側には木造聖徳太子坐像があります。これは鎌倉時代の作で、国指定重要文化財になっています。銘文から建治3年(1277年)に院恵・院道が製作したことがわかるそうです。もともと衣(袍)は緋色に着色されていたと推定されています。

向かって右側には木造達磨坐像がありました。室町時代の作で、やはり国指定重要文化財になっています。これも衣が朱色に塗られていたようです。

達磨寺本堂は達磨寺3号墳という古墳の上に建てられています。本堂建て替えのときに発掘調査をしたところ、本堂の地下に石室があり、写真のような宝篋印塔が見つかり、中に水晶製五輪塔形舎利容器と仏舎利が見つかったとのことです。その展示がありました。

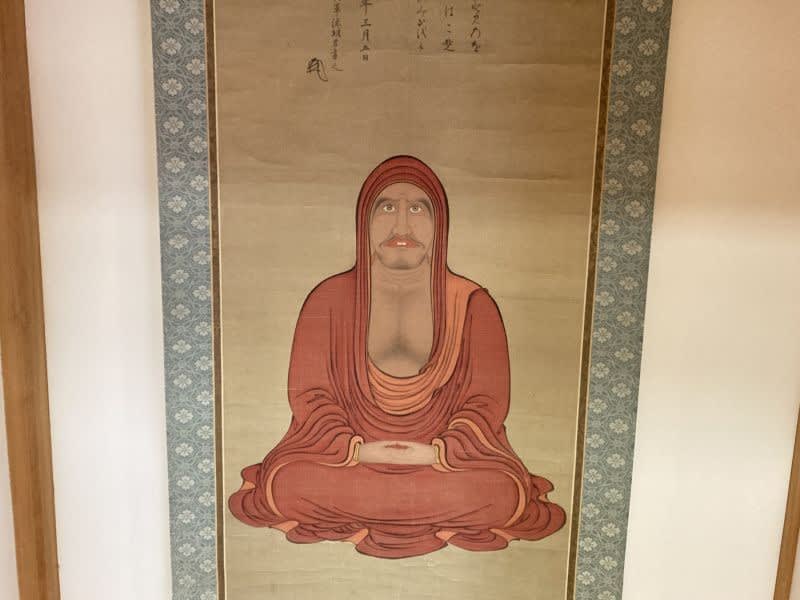

これは達磨大師画像で、上に歌が書かれていました。永享三年三月五日 征夷大将軍源朝臣書之の名があるので、1431年に書かれたということのようです。

外には問答石というのがありました。パンフレットによると、実は、達磨寺の由来は、日本書紀推古天皇21年12月、聖徳太子が片岡に来られた時、一人の人が飢餓に苦しんでいたとの記述と関係しています。太子はこれを憐れんで、食べ物と着ている衣服を与え、和歌を一首詠んで去られたとのことです。翌日、様子を見させるとその人は亡くなっていたので、厚く葬らせました。太子はその人は普通の人ではなく、きっと聖者だろうと言って、使者を遣わし見に行かせると、墓は動いてはいなかったのですが、屍はなくなり、衣服だけが畳んで棺の上にあったそうです。そこで、また、使者を遣わせて、その衣服を取ってこさせ、以前のようにお召しになったとのことです。この話は片岡山飢人説話として、後世に伝わっていくのですが、奈良時代後半になって、聖徳太子慧思託生説と一緒になったようです。つまり、聖徳太子は達磨の弟子である慧思(えし)の生まれ変わりであるという説です。そこで、飢餓に苦しんでいた人はおそらく達磨本人であろうということになったようです。先ほどの達磨大師画像の上の歌は太子の和歌に対する返歌として後に伝えられたものです。問答石とは飢えた人のいたところと太子の場所を示したものだそうです。

これは高さが1.8mある八角形の達磨寺中興記石幢で、達磨寺のHPによると、「達磨寺の中興を成し遂げた南峯和尚が、南禅寺の惟肖和尚に頼んで永享7年(1435)9月に記してもらった達磨寺中興記を、南峯和尚が一文を添えて石幢としたのがこの中興記幢である。」とのことです。

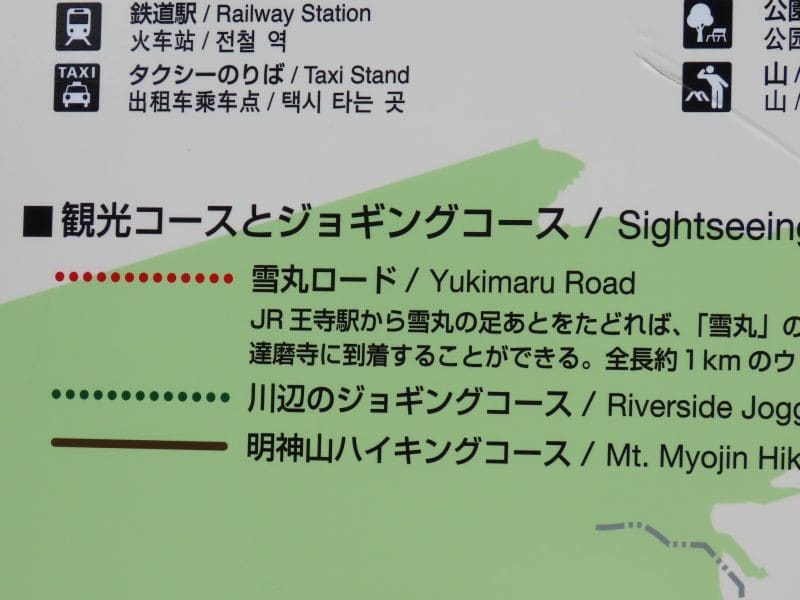

達磨寺の境内には1号墳から3号墳という3つの古墳があるのですが、これは1号墳の石室です。奈良県歴史文化資源データベースによると、石室内部には石棺の一部が残っていて、6世紀後半の須恵器が出土したので、そのころに築造された古墳とみられているそうです。また、石室が小さいので聖徳太子の飼っていた犬の雪丸の墓だと伝えられ、また、この石室から法隆寺まで続く地下道があるとも伝えられているようです。

最後はその雪丸塚です。パンフレットによると、雪丸は、「人の言葉が理解でき、お経を読み、臨終の際には『自分を達磨塚の丑寅に葬るように』と遺言した」そうです。雪丸の墓は私の住んでいる大和郡山市にもあるので、ボランティアの人に出典について聞いてみたのですが、よくわからないそうです。

雑談)日本書紀の片岡山飢人説話には達磨という話は出てこないのに、どうして飢人が達磨という話になったのか疑問になったので、少し論文[1]やその中で引用されている古文書を調べてみました。達磨の話が初めて出てきたのは「七代記」という書物のようですが、現存していません。ただ、いろいろな文書に引用されているので、それらを総合すると、中国の「大唐国衡州道場釈思禅師七代記」に、達磨が慧思に東方での教化を勧め、達磨自身は一足先に東方に去ったことが記されているそうです。慧思は聖徳太子に生まれ変わり、達磨は日本に渡来したことが示唆されるので、この飢人は「達磨か」と「七代記」に書かれていたようです。その後、この話が断定的に「達磨なり」と変化していったようです。なお、「七代記」は宝亀二年(771)に天王寺僧敬明(もしくは教明)によって撰述されたものだそうです。

[1] 追塩千尋、「片岡山飢人説話と大和達磨寺」、年報新人文学 99-45, (2012)。