先日、家の近くで金魚の養魚池を干しているところのそばでのたうち回っている奇妙な生き物を見つけました。

初め、大きなミミズだろうと思ったのですが、口があるので違うようです。じゃあ、ヘビかなと思って、体を写してみたのですが、どうみても鱗がありません。それに、口の形がヘビとは違います。そこで、ドジョウとかウナギを疑ったのですが、しっぽに行くほど細くなっていて、ひれが見つかりません。それで、「得体のしれない生き物」として、ブログに出しました。ykinoeさんが言われるように、「地底世界からか、あるいは宇宙からの訪問者」とも思える不思議な姿の生き物です。そうしたら、立西さんから、「問題の生物はタウナギではないかと思います。外来種でではありますが,奈良県はその生息地としてよく知られているみたいです。」というコメントをいただきました。ykinoeさん、立西さん、コメントをどうも有難うございました。

タウナギという名前は初めて聞きました。そこで、文献を集めて調べてみました。まず分類上ですが、「魚の分類の図鑑」によると、条鰭魚綱新鰭亜綱棘鰭上目タウナギ目タウナギ亜目タウナギ科に属します。鰭はヒレを意味して「き」と読みます。分類的にはスズキ目やカサゴ目、トゲウオ目に近いようですが、特異な形態を持つ一群です。

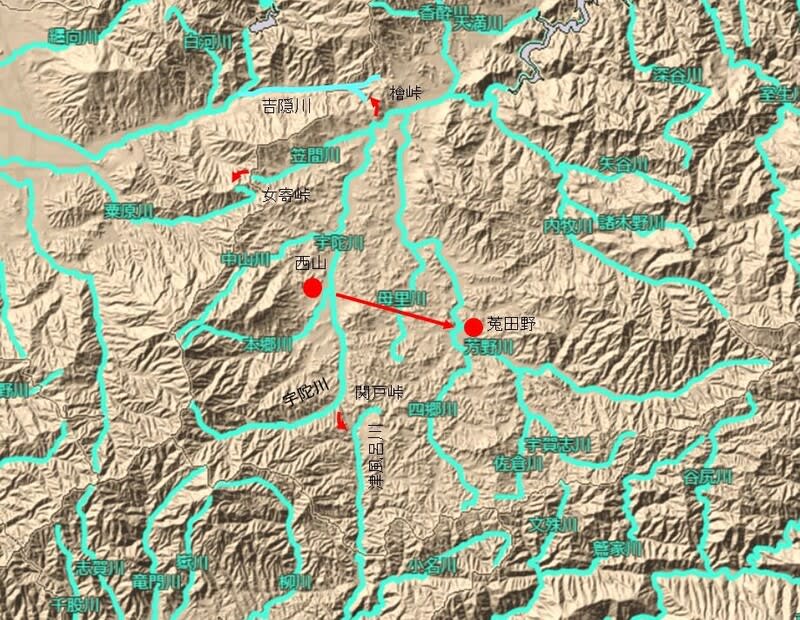

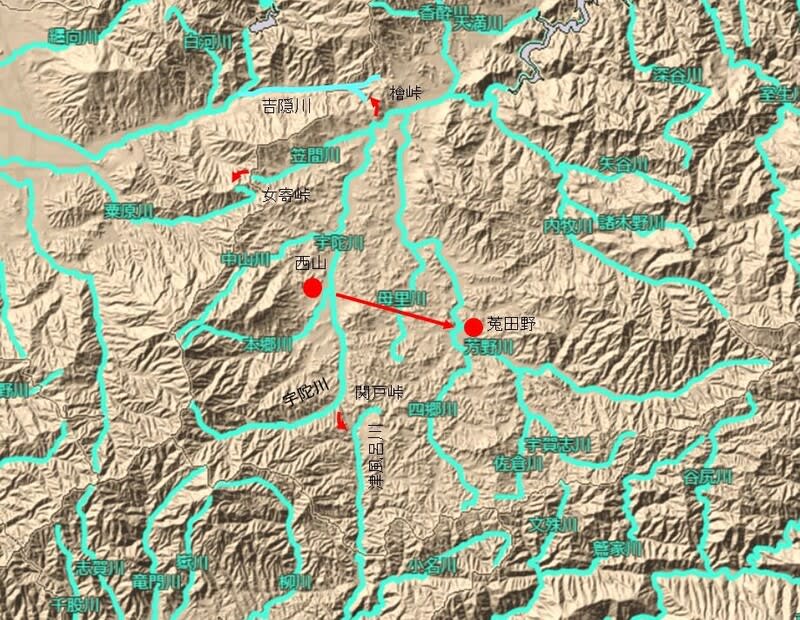

この魚がどのようにして日本にやってきたかについては、川合禎次ほか、「日本の淡水生物 侵略と攪乱の生態学」、東海大学出版会 (1980)の中の、今谷信夫、「タウナギーおとなしい侵略者」に載っていました。明治末年に当時の奈良県宇陀郡大宇陀町西山に住んでおられた方が朝鮮半島から十数匹のタウナギを持ち帰り、庭園内の池に放し飼いしていたということです。そこに、役場に勤められていた方が親指ほどの稚魚を19匹もらい当時の菟田野町稲田にある自宅の庭の家に放したそうです。これが1908年頃のようです。この池には金魚が50匹ほどいたのですが、次第に金魚の数が減るので不思議に思って調べたら、タウナギが食べていたことが分かり、急いで処分をしようと思った時には付近の田んぼの畔に穴をあけ、水が抜けるという被害が出ていたそうです。大宇陀町西山は宇陀川、菟田野町は芳野川の近くにある町で共に、木津川水系に当たります。つまり、このころに宇陀川と芳野川に挟まれた領域を中心にタウナギの分布が広がっていたことになります。

それ以降の分布の広がりについては文献[1]に載っていました。分布の広がりを考える上で、タウナギの性質をまとめておいた方がよさそうです。

1)形状は蛇とほとんど同じで、しっぽに向かうに従って徐々に細くなり、ヒレなどはありません。体長は40センチほどですが、1mほどになることもあります。

2)鰓が退化していて、頬の皮膚を介した空気呼吸をします。そのため、泳いでいても時々口を水面に出し(「鼻あげ」と呼ばれています)、呼吸をします。土中では水がない状態でも何か月も生きていますが、水中で息が吸えないとすぐに死んでしまいます。

3)雌性先熟性で、体長がおよそ30cmを越えると雄に性転換します。

4)繁殖期になると、雄は地面に掘った巣穴に粘液質の泡を出し泡巣を作ります。卵はこの泡巣に移され、以後は雄がこれを守ります。稚魚の間は雄の口の中で育ちます。

5)夜行性。

このような性質から、タウナギは主に田んぼや用水路のようなところで生息し、田んぼを伝って移動しますが、時には水のない所でも移動できることになります。この論文[1]では木津川水系で放たれたタウナギがどのようにして奈良盆地を流れる大和川水系や和歌山の吉野川水系に広がったかを、タウナギの分布を調べることで推測しています。

[1] 松本清二ほか、「奈良県及びその周辺域での移入魚タウナギの分布拡大」、日本生態学会誌 48, 107 (1998).(

ここからダウンロードできます)

(気象庁危険度分布洪水から転載)

(気象庁危険度分布洪水から転載)

それをまとめたものがこの図です。初めに導入された大宇陀町西山とその後移された菟田野町稲田を〇で示しています。川の流域には田んぼが広がっており、特に源流付近まで棚田が発達していました。タウナギはこの田んぼを伝って、上流と下流に移動し、大和川水系には檜峠を越えて吉隠川、女寄峠を過ぎて粟原川へ、また、関戸峠を越えて宇陀川から吉野川水系の津風呂川に移動したのではないかと推定しています。

ミトコンドリア 16S rRNAの塩基配列を用いた研究[2]では、本州に分布しているのは、中国から朝鮮半島まで分布している系統と同系統のClade Aに属し、一方、インドネシアから台湾に分布しているのはClade Bという別系統だとのことです。ただし、琉球に分布する個体はClade Aに属していますが、中国や朝鮮、本州とは別系統で、移入種ではなくもともといた種ではないかと思われています。

[2] S. Matsumoto et al., "Cryptic diversification of the swamp eel Monopterus albus in East and Southeast Asia, with special reference to the Ryukyuan populations", Ichthyol. Res. 57, 71 (2010). (

ここからダウンロードできます)

ほかにもいろいろな論文が出ているのですが、とりあえずここまでにしておきます。