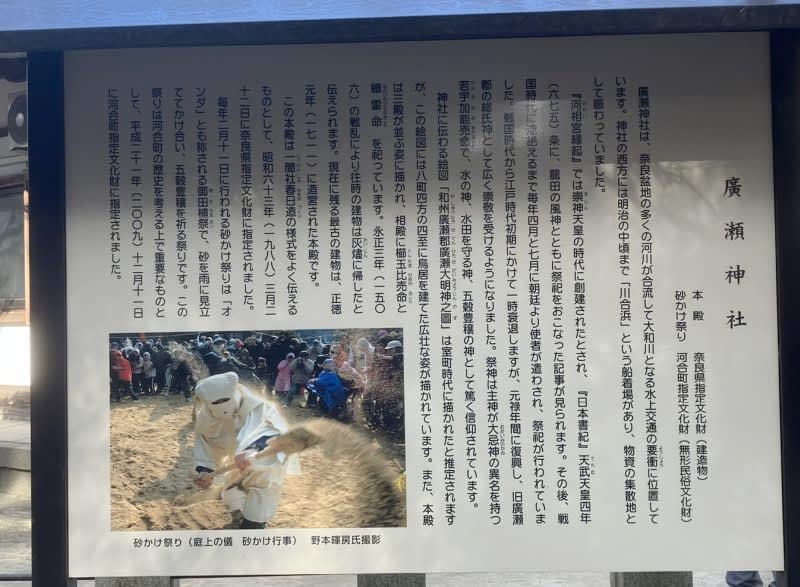

奈良散策 第1432弾

2月15日、久しぶりに馬見丘陵公園に行ってみることにしました。行く途中、先日、砂かけ祭が行われた廣瀬大社はその後どうなったか気になったので、様子を見に行きました。この日は、先日、帰りに通った県道108号大和郡山広陵線→県道36号天理王寺線で行ったら、あっという間に廣瀬大社に着きました。ただ、信号が多いので、いつもの富雄川沿いの道と比べると時間的には同じくらいだったかもしれません。

廣瀬大社の参道です。この間の砂かけ祭のときはこの両側に屋台がずらりと並んでいました。

そして、二の鳥居です。

鳥居をくぐると、この間、砂が置かれていた境内になります。見た目には砂が無くなったように見えますが、実は、境内全体にならしたようです。

横から橘の木を写したものです。

拝殿側から鳥居を撮ってみました。鳥居の近くまで砂がならされているように見えます。

これは拝殿です。「殿上の儀」では、ここで田人が拝殿を田圃に見立て、苗代作りなどの田植えの所作が行われたのでしたね。

拝殿側から本殿を写したものです。本殿の両横に置かれていた狛犬がなくなっていました。祭のときだけに出てくるのですね。

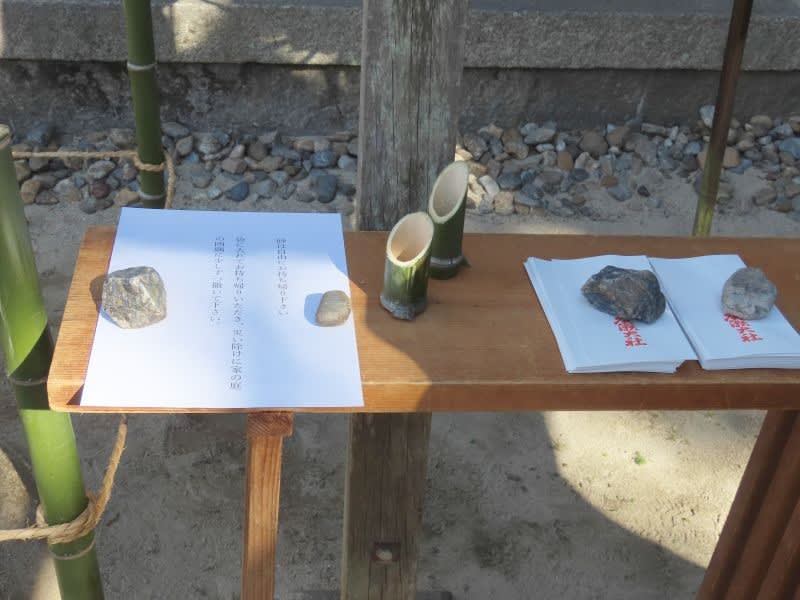

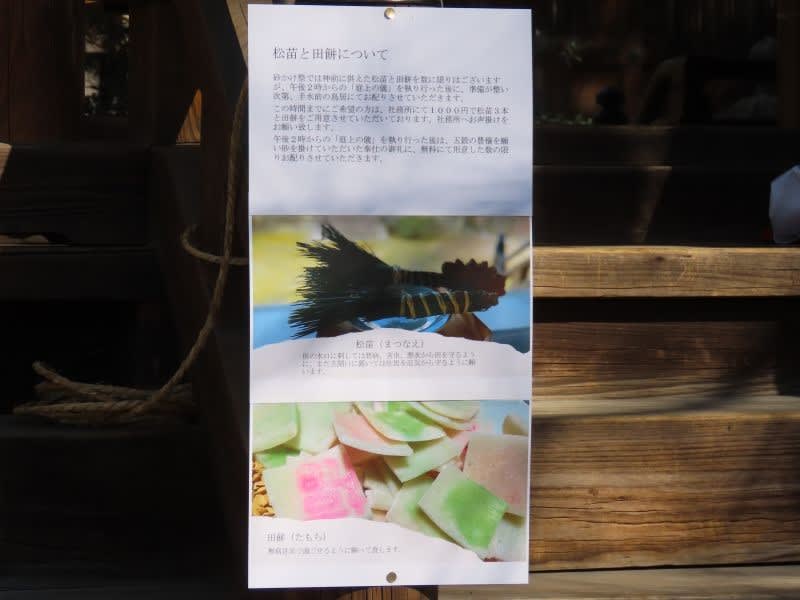

拝殿前に置かれた箱に松苗がまだ残っていました。これは砂かけ祭のときに、稲の代わりに田植えの所作に用いられ、参加者に配布されたものです。家の玄関において厄除けに用いるそうです。

砂山もまだ残っていました。この砂も持ち帰って、災い除けに庭の四隅に撒くというものでした。

拝殿の前側を撮ってみました。巫女さんが早乙女役になり、田植えの所作を行ったときに、ここから撮影したのでした。

拝殿の横から撮ったものです。

帰りにもう一度砂を撮ってみると、あちこち凹んだところがありました。鋤(すき)を使って砂を掘り、周りにかけた後ですね。