6月14日に、咲き始めたばかりのヤブガラシの花に来ていたアリを調べてみました。

見つけたのはこんなアリです。残念ながら、ピントが合っていません。花ごと、チャック付きポリ袋に入れ、そのまま冷凍庫に入れていました。先日、冷凍庫から出してきて検索をしてみました。検索はいつもの「日本産アリ類図鑑」(朝倉書店、2014)に載っている検索表を用いました。検索の結果、フタフシアリ亜科のハリナガムネボソアリになりました。検索の過程を記録のために載せておこうと思います。

まずは、亜科の検索です。

①腹柄は2節(腹柄節と後腹柄節)からなる;腹部末端の背板は単純で、微小な鋸歯の列はない;頭盾前縁側方に小突起はない

②触角の挿入部は額葉によって多少なりとも覆われている;前伸腹節刺をもつものと持たないものがあるが、触角挿入部が裸出している種の場合は顕著な前伸腹節刺ある;複眼がある

③跗節末端の爪は単純;複眼の長径は大腮を除いた頭長の1/4以下;額葉は互いに離れる フタフシアリ亜科

検索の結果、フタフシアリ亜科になったのですが、それには上の3つの項目を確かめる必要があります。これを写真で確かめていこうと思います。赤字で書いた項目は特に確かめなかったのですが、検索にはいくつかの項目があるのでたぶん、大丈夫だと思います。

最初は全体像です。この写真からは腹柄節が2節あり、複眼があることを見ます。体長は折れ線で近似して2.3 mmになりました。

これは顔面の写真ですが、これからは頭盾前縁側方に小突起がないことを見ます。この項目は小突起のあるクビレハリアリ亜科を除外する項目です。

この写真では触角挿入部が額葉に少し覆われているのがよく分かります。これは挿入部が露出しているヒメサスライ亜科、ムカシアリ亜科を除外する項目です。複眼の長径は測らなかったのですが、まぁ、1/4以下でしょう。ということで、フタフシアリ亜科に至る項目はほとんどすべてクリアしました。

次は属の検索です。これはなかなか大変です。

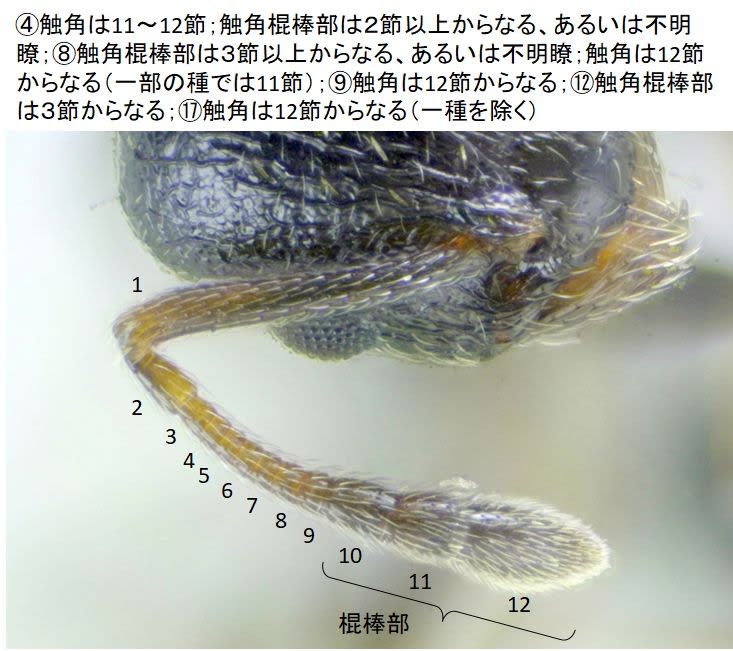

④触角は11~12節;触角棍棒部は2節以上からなる、あるいは不明瞭

⑤後腹柄節は腹部基部端に接続する;前伸腹節気門は前伸腹節後面にまでかかることはない

⑥前伸腹節刺は前方に向かって反り返らないか、あるいは前伸腹節に刺がない

⑦腹柄節の丘部が山型に隆起し、柄部と区別される;前伸腹節背側縁の前方に小突起はない;腹部腹面側方には隆起縁による輪郭はない

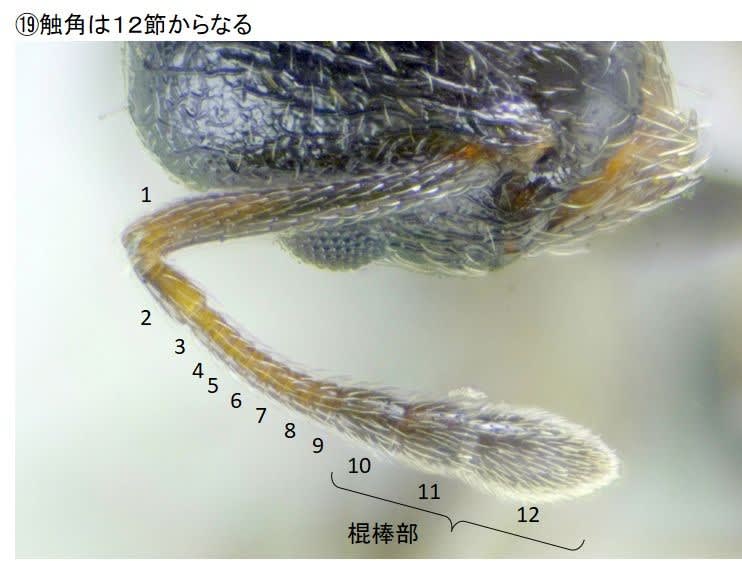

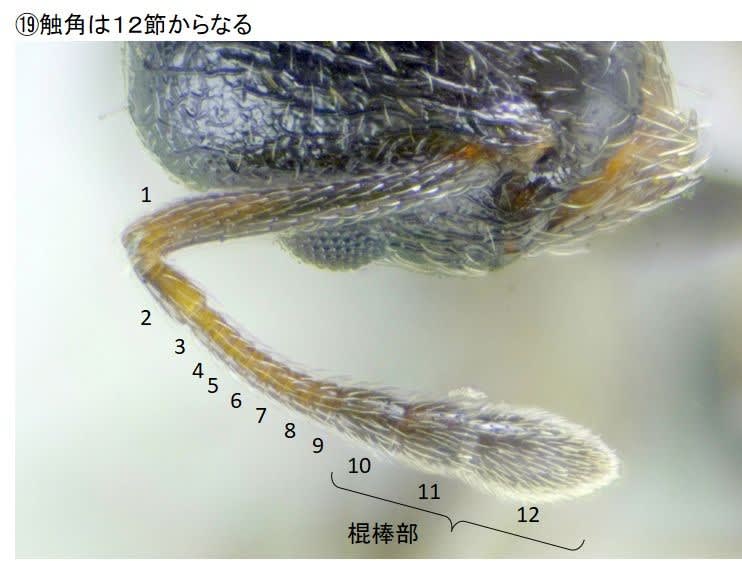

⑧触角棍棒部は3節以上からなる、あるいは不明瞭;触角は12節からなる(一部の種では11節)

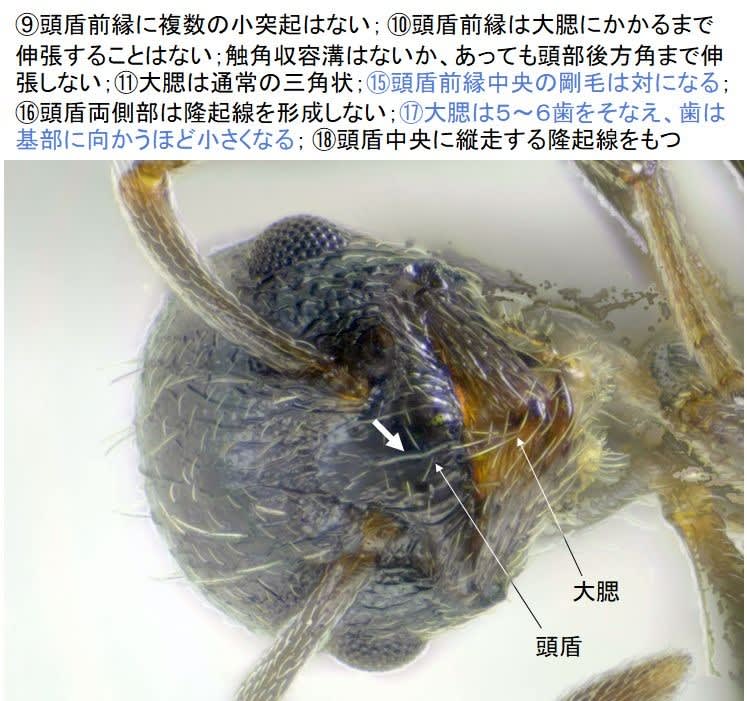

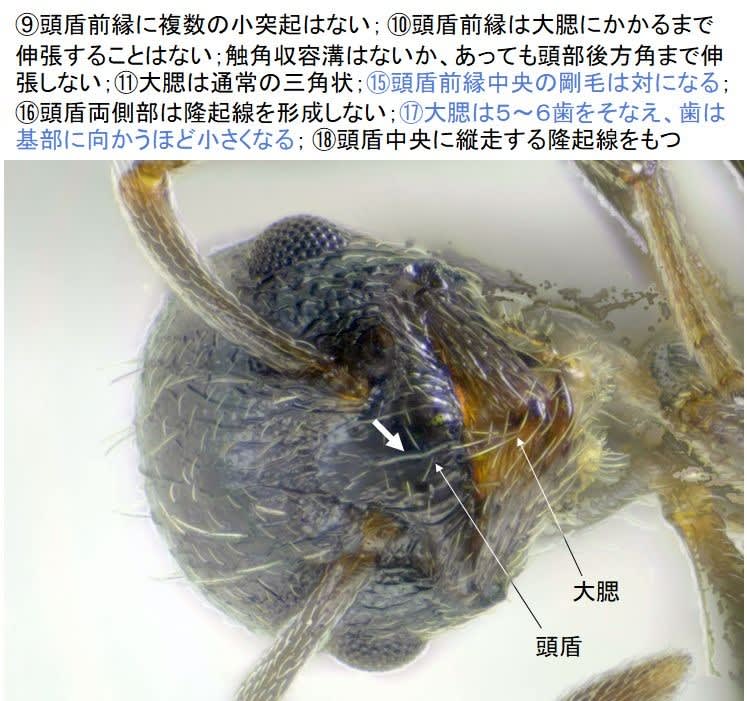

⑨頭盾前縁に複数の小突起はない;額隆起縁は張り出し、触角挿入部は少なくとも部分的に隠される;触角は12節からなる

⑩頭盾前縁は大腮にかかるまで伸張することはない;触角収容溝はないか、あっても頭部後方角まで伸張しない

⑪大腮は通常の三角状

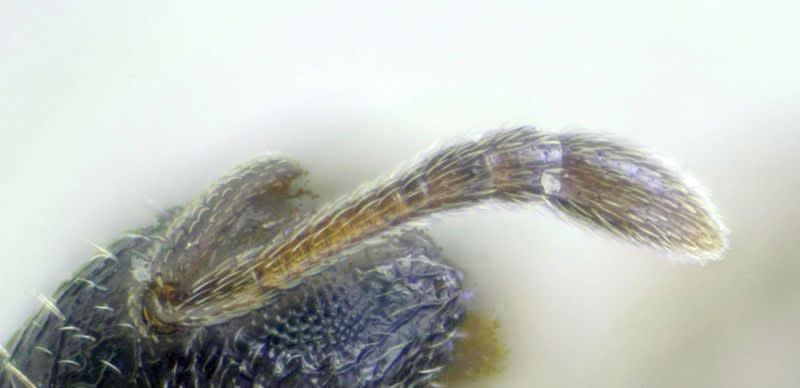

⑫触角棍棒部は3節からなる

⑬腹柄節後縁は側方から見てほぼ直線状;腹柄節後縁背部は突出しない

⑭頭部や胸部背面に体毛をもつ;後腹柄節は背面から見て幅は長さの1.5倍以下

⑮前伸腹節の後背部に1対の刺もしくは小歯状の突起を形成する;頭盾前縁中央の剛毛は対になる

⑯胸部を側方から見たとき、背方の輪郭は全体的に平らか、緩やかに弧を描くが、前中胸のみが明瞭に隆起することはない;働きアリは顕著な2型を示さない(通常単型、一部の種で多型のものがある)

⑰頭盾両側部は隆起線を形成しない;前伸腹節の気門は前伸腹節刺の先端から基部まえ引き延ばした線の前方に位置する;大腮は5~6歯をそなえ、歯は基部に向かうほど小さくなる

⑱頭盾中央に縦走する隆起線をもつ;触角は12節からなる(一種を除く) ムネボソアリ属

検索の結果、ムネボソアリ属になったのですが、それにはこの15項目を調べないといけません。先ほどと同様、赤字は確かめなかった項目。一方、青字はよく分からなかった項目で、後で触れます。これらも写真で確かめていこうと思います。

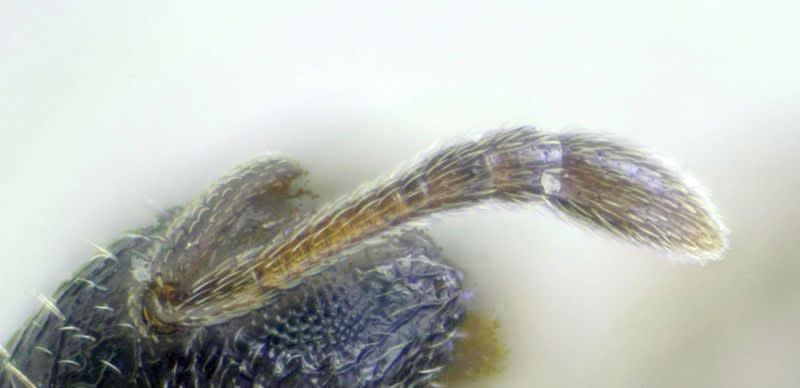

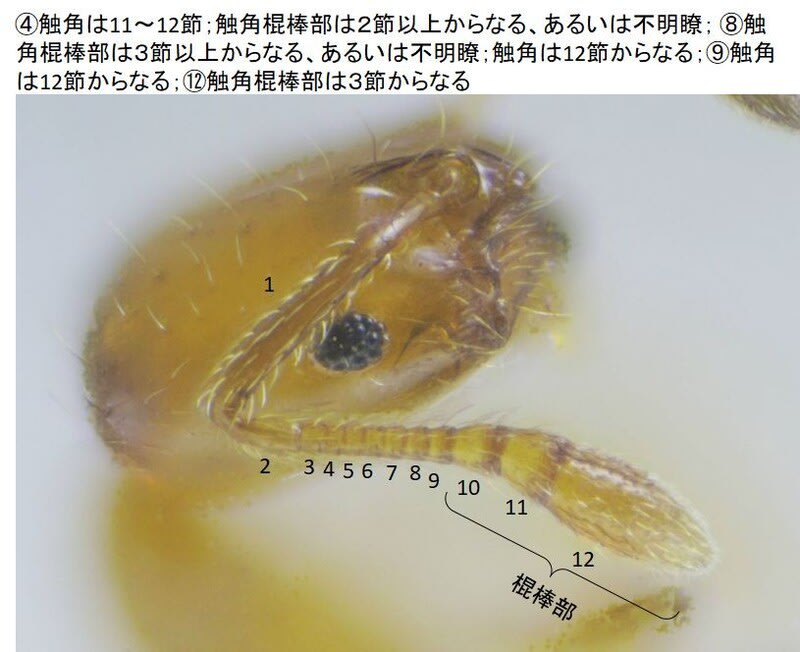

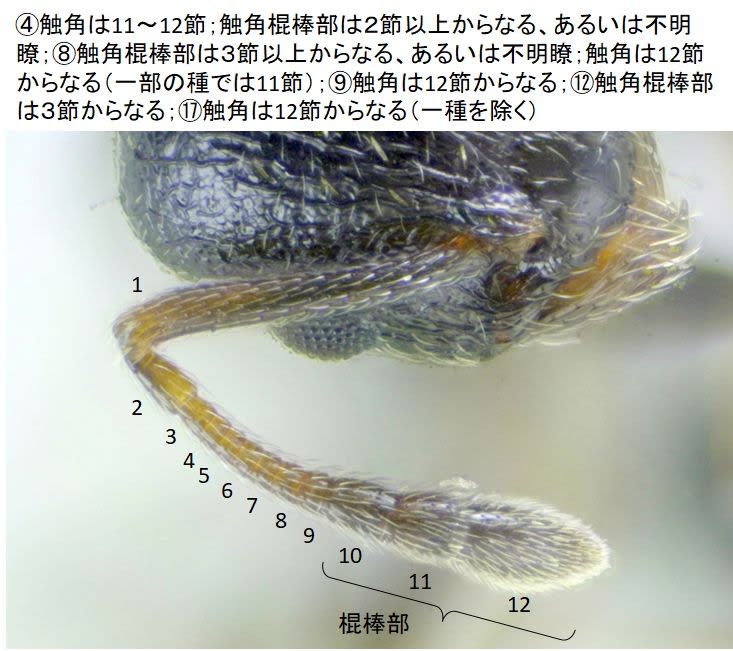

最初は触角についてで、触角は全部で12節。先端3節は太くなり、棍棒部を形成しています。

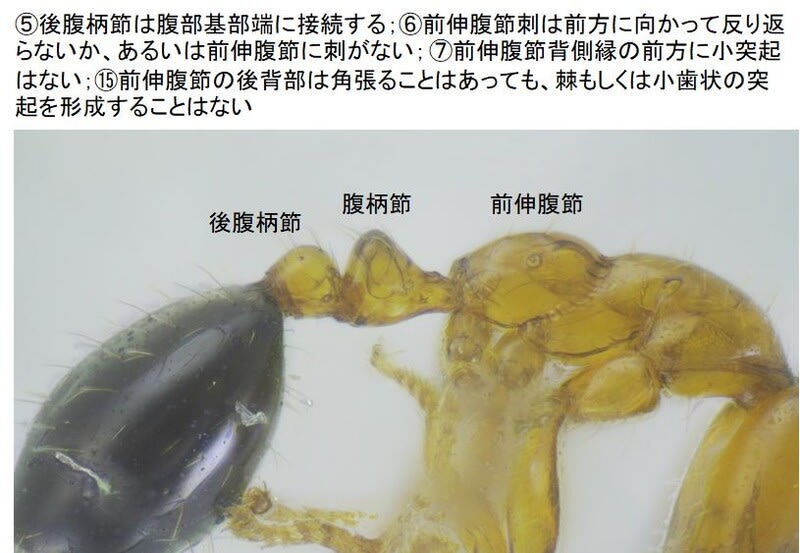

⑤の後腹柄節が腹部基部端に接続しているのは写真で分かりますが、これはシリアゲアリ属を除く項目です。腹柄節刺については後方にやや曲がった刺が明瞭にあります。これで⑥と⑮が確かめられました。⑭は写真を見るとすぐに分かります。最後の⑯はオオズアリ属を除く項目でこれも確かです。

前伸腹節気門の位置に関してですが、前伸腹節後面や刺付近にはなくて、それより前方にあります。これで、⑤と⑰はOKです。

⑦の腹柄節が丘部と柄部に分かれるかどうかは微妙です。実は、後で出てくる種の検索では分かれないという方になっています。でも、まぁ、いいでしょう。腹柄節後縁が直線状になっているかどうかはウメマツアリ属かどうかを調べる項目です。これは矢印で示すように特に問題ありません。

頭盾前縁に異常がないかどうかですが、特に異常はありません。それで⑨と⑩はOKです。また、大腮は三角状です。⑮の頭盾前縁中央の剛毛と大腮の歯については、この写真ではちょっとはっきりしないので、後で拡大して見てみます。頭盾中央の隆起線は矢印で示すように確かにあります。⑯の頭盾両側部は隆起線はシワアリ属の特徴ですが、これは写真のようにありません。

先ほどの写真で頭盾と大腮を拡大してみました。頭盾前縁中央の剛毛ですが、白矢印で示したように両側に対になってあるようですが、片方は毛穴だけが開いています。代わりに中央に1本剛毛(黄矢印)があります。このままだと前縁中央に3本あることになります。この辺はよく分かりませんでした。また、大腮の歯数はこの写真では分かりませんでした。

額隆起縁は矢印のように明確にあり、触角挿入部を覆っています。

後腹柄節の長さと幅の比はこの写真では測れませんが、たぶん、大丈夫でしょう。ということで、怪しいところも若干あるのですが、一応、ムネボソアリ属になりました。

最後は種の検索です。

⑲触角は12節からなる;背方から見て前胸前側縁は角張らず、丸みを帯びる

⑳前伸腹節刺は刺状、短い針状、または長い針状であるが、基部は広がらず通常の形態

㉑前伸腹節刺は非常に長く針状で、長さは基部の幅の2.5倍以上

㉒頭部と胸部は褐色から黒色

㉓腹柄節の前縁は側方から見てほぼ直線状で、柄部と丘部の区分は不明瞭 ハリナガムネボソアリ

種の検索はこの5項目なのですが、それほど難しい項目はなくてたぶん、大丈夫でしょう。

最初は触角です。これについては上に述べました。

前胸前側縁は角張っていないので、これも大丈夫でしょう。

前伸腹節刺は基部が太くなくて長いので、⑳と㉑は大丈夫でしょう。また、腹柄節の前縁も直線的というのもおおよそ分かります。

最後は体色に関するもので、全体に黒色なので、これもOKでしょう。ということで、検索の結果、ハリナガムネボソアリになりました。「日本産アリ類図鑑」によると、体長は2 mmで、「裸地や草地、河川敷などの乾燥した場所に生息し、地表活動を行う。」とのことです。また、全国的に分布しているようです。

検索に使わなかった写真もついでに載せておきます。

見つけたのはこんなアリです。残念ながら、ピントが合っていません。花ごと、チャック付きポリ袋に入れ、そのまま冷凍庫に入れていました。先日、冷凍庫から出してきて検索をしてみました。検索はいつもの「日本産アリ類図鑑」(朝倉書店、2014)に載っている検索表を用いました。検索の結果、フタフシアリ亜科のハリナガムネボソアリになりました。検索の過程を記録のために載せておこうと思います。

まずは、亜科の検索です。

①腹柄は2節(腹柄節と後腹柄節)からなる;腹部末端の背板は単純で、微小な鋸歯の列はない;頭盾前縁側方に小突起はない

②触角の挿入部は額葉によって多少なりとも覆われている;前伸腹節刺をもつものと持たないものがあるが、触角挿入部が裸出している種の場合は顕著な前伸腹節刺ある;複眼がある

③跗節末端の爪は単純;複眼の長径は大腮を除いた頭長の1/4以下;額葉は互いに離れる フタフシアリ亜科

検索の結果、フタフシアリ亜科になったのですが、それには上の3つの項目を確かめる必要があります。これを写真で確かめていこうと思います。赤字で書いた項目は特に確かめなかったのですが、検索にはいくつかの項目があるのでたぶん、大丈夫だと思います。

最初は全体像です。この写真からは腹柄節が2節あり、複眼があることを見ます。体長は折れ線で近似して2.3 mmになりました。

これは顔面の写真ですが、これからは頭盾前縁側方に小突起がないことを見ます。この項目は小突起のあるクビレハリアリ亜科を除外する項目です。

この写真では触角挿入部が額葉に少し覆われているのがよく分かります。これは挿入部が露出しているヒメサスライ亜科、ムカシアリ亜科を除外する項目です。複眼の長径は測らなかったのですが、まぁ、1/4以下でしょう。ということで、フタフシアリ亜科に至る項目はほとんどすべてクリアしました。

次は属の検索です。これはなかなか大変です。

④触角は11~12節;触角棍棒部は2節以上からなる、あるいは不明瞭

⑤後腹柄節は腹部基部端に接続する;前伸腹節気門は前伸腹節後面にまでかかることはない

⑥前伸腹節刺は前方に向かって反り返らないか、あるいは前伸腹節に刺がない

⑦腹柄節の丘部が山型に隆起し、柄部と区別される;前伸腹節背側縁の前方に小突起はない;腹部腹面側方には隆起縁による輪郭はない

⑧触角棍棒部は3節以上からなる、あるいは不明瞭;触角は12節からなる(一部の種では11節)

⑨頭盾前縁に複数の小突起はない;額隆起縁は張り出し、触角挿入部は少なくとも部分的に隠される;触角は12節からなる

⑩頭盾前縁は大腮にかかるまで伸張することはない;触角収容溝はないか、あっても頭部後方角まで伸張しない

⑪大腮は通常の三角状

⑫触角棍棒部は3節からなる

⑬腹柄節後縁は側方から見てほぼ直線状;腹柄節後縁背部は突出しない

⑭頭部や胸部背面に体毛をもつ;後腹柄節は背面から見て幅は長さの1.5倍以下

⑮前伸腹節の後背部に1対の刺もしくは小歯状の突起を形成する;頭盾前縁中央の剛毛は対になる

⑯胸部を側方から見たとき、背方の輪郭は全体的に平らか、緩やかに弧を描くが、前中胸のみが明瞭に隆起することはない;働きアリは顕著な2型を示さない(通常単型、一部の種で多型のものがある)

⑰頭盾両側部は隆起線を形成しない;前伸腹節の気門は前伸腹節刺の先端から基部まえ引き延ばした線の前方に位置する;大腮は5~6歯をそなえ、歯は基部に向かうほど小さくなる

⑱頭盾中央に縦走する隆起線をもつ;触角は12節からなる(一種を除く) ムネボソアリ属

検索の結果、ムネボソアリ属になったのですが、それにはこの15項目を調べないといけません。先ほどと同様、赤字は確かめなかった項目。一方、青字はよく分からなかった項目で、後で触れます。これらも写真で確かめていこうと思います。

最初は触角についてで、触角は全部で12節。先端3節は太くなり、棍棒部を形成しています。

⑤の後腹柄節が腹部基部端に接続しているのは写真で分かりますが、これはシリアゲアリ属を除く項目です。腹柄節刺については後方にやや曲がった刺が明瞭にあります。これで⑥と⑮が確かめられました。⑭は写真を見るとすぐに分かります。最後の⑯はオオズアリ属を除く項目でこれも確かです。

前伸腹節気門の位置に関してですが、前伸腹節後面や刺付近にはなくて、それより前方にあります。これで、⑤と⑰はOKです。

⑦の腹柄節が丘部と柄部に分かれるかどうかは微妙です。実は、後で出てくる種の検索では分かれないという方になっています。でも、まぁ、いいでしょう。腹柄節後縁が直線状になっているかどうかはウメマツアリ属かどうかを調べる項目です。これは矢印で示すように特に問題ありません。

頭盾前縁に異常がないかどうかですが、特に異常はありません。それで⑨と⑩はOKです。また、大腮は三角状です。⑮の頭盾前縁中央の剛毛と大腮の歯については、この写真ではちょっとはっきりしないので、後で拡大して見てみます。頭盾中央の隆起線は矢印で示すように確かにあります。⑯の頭盾両側部は隆起線はシワアリ属の特徴ですが、これは写真のようにありません。

先ほどの写真で頭盾と大腮を拡大してみました。頭盾前縁中央の剛毛ですが、白矢印で示したように両側に対になってあるようですが、片方は毛穴だけが開いています。代わりに中央に1本剛毛(黄矢印)があります。このままだと前縁中央に3本あることになります。この辺はよく分かりませんでした。また、大腮の歯数はこの写真では分かりませんでした。

額隆起縁は矢印のように明確にあり、触角挿入部を覆っています。

後腹柄節の長さと幅の比はこの写真では測れませんが、たぶん、大丈夫でしょう。ということで、怪しいところも若干あるのですが、一応、ムネボソアリ属になりました。

最後は種の検索です。

⑲触角は12節からなる;背方から見て前胸前側縁は角張らず、丸みを帯びる

⑳前伸腹節刺は刺状、短い針状、または長い針状であるが、基部は広がらず通常の形態

㉑前伸腹節刺は非常に長く針状で、長さは基部の幅の2.5倍以上

㉒頭部と胸部は褐色から黒色

㉓腹柄節の前縁は側方から見てほぼ直線状で、柄部と丘部の区分は不明瞭 ハリナガムネボソアリ

種の検索はこの5項目なのですが、それほど難しい項目はなくてたぶん、大丈夫でしょう。

最初は触角です。これについては上に述べました。

前胸前側縁は角張っていないので、これも大丈夫でしょう。

前伸腹節刺は基部が太くなくて長いので、⑳と㉑は大丈夫でしょう。また、腹柄節の前縁も直線的というのもおおよそ分かります。

最後は体色に関するもので、全体に黒色なので、これもOKでしょう。ということで、検索の結果、ハリナガムネボソアリになりました。「日本産アリ類図鑑」によると、体長は2 mmで、「裸地や草地、河川敷などの乾燥した場所に生息し、地表活動を行う。」とのことです。また、全国的に分布しているようです。

検索に使わなかった写真もついでに載せておきます。