脇差 越後守國儔

脇差 越後守國儔

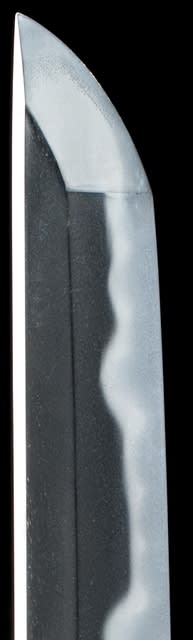

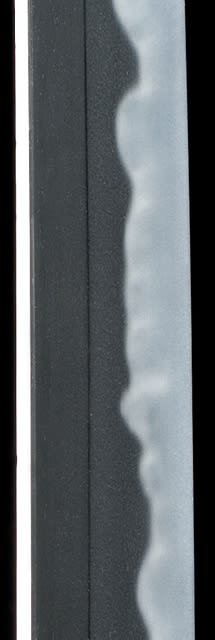

これも江戸初期の特徴的造り込み。寸法に比較して身幅が広くがっしりとしている。この造り込みはこの時代にのみあることから、昔から数奇者の垂涎の的となってきた。本作は特に小板目鍛えが詰んでおり、國廣伝の特徴でもあるザングリとした肌から一歩進んで肌がきりっと引き締まっている出来。刃文は湾れに浅い互の目乱が交じり、帽子も浅く湾れて返る。刃中には肌目に沿ったほつれから砂流しに変化した穏やかな沸の流れが広がっており、沸の深さも後の國貞、真改と続く下地となっているようだ。

脇差 越後守國儔

これも江戸初期の特徴的造り込み。寸法に比較して身幅が広くがっしりとしている。この造り込みはこの時代にのみあることから、昔から数奇者の垂涎の的となってきた。本作は特に小板目鍛えが詰んでおり、國廣伝の特徴でもあるザングリとした肌から一歩進んで肌がきりっと引き締まっている出来。刃文は湾れに浅い互の目乱が交じり、帽子も浅く湾れて返る。刃中には肌目に沿ったほつれから砂流しに変化した穏やかな沸の流れが広がっており、沸の深さも後の國貞、真改と続く下地となっているようだ。