昨日の沖縄タイムスの1面に、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合の広域処理に関する記事が掲載されていました。

ところが、驚いたことに、焼却灰のセメント資源化を行う計画になっていました。

このブログの管理者は、内地で長年焼却灰のセメント資源化に関わっていたので、その「馬鹿馬鹿しさ」を良く知っています。

現在、沖縄県民の約70%(約100万人)が溶融炉に依存していますが、沖縄の市町村は、どうしてこうもごみ処理に無駄なエネルギーを消費することを考えるのでしょうか?

今日は、かなり落ち込んだ気分で記事を書きます。

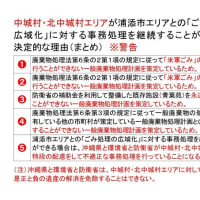

まずは、下の画像をご覧下さい。浦添市と中城村北中城村清掃事務組合が広域処理を行った場合のザックリとしたフローです。

原寸大の資料(画像をクリック)

焼却灰には主灰(約80%)と飛灰(約20%)がありますが、普通は主灰をセメントの原料に使います。浦添市と中城村北中城村清掃事務組合もその基本ルールに従っているようです。ちなみに、広域計画においては飛灰は九州まで運んで資源化(山元還元)すると新聞には書いてありました。これも、このブログの管理者はエネルギーの無駄遣いだと考えています。

主灰には飛灰ほどではありませんが、セメントに有害な(鉄筋を腐食させる)塩分が少なからず含まれています。このため、主灰をセメントの原料(粘土の代替資源)として利用するためには、前もって塩分を除去しなければなりません。塩分を除去する方法は、今のところ「水洗い」する方法しかありません。

しかし、その「水洗い」をするためには、焼却灰の約20倍の水が必要になります。もちろん、「脱塩施設」も必要になります。

そして、「水洗い」をすれば、当然、塩分濃度の高い「汚泥」が発生します。このブログの管理者が知っている限りでは、その量は主灰の10%くらいになります。

そこまですれば、主灰をセメントの原料として資源化することができます。

けれども、有価物として売却することはできません。その理由は、セメントメーカーが買わないからです。つまり、セメントメーカーは廃棄物処理業者なのです。したがって、市町村(住民)が処理費を負担しなければ資源化してくれません。

ところが、市町村が主灰を資源化するために「水洗い」すると、実は、塩分と一緒に重金属類等の有害物質の多くも除去することができます。

そうなると、わざわざ高い処理費を払ってまでセメント原料として資源化する必要はなくなります。なぜなら、市町村が自分で利用することができるようになるからです。

浦添市も中城村北中城村清掃事務組合も溶融炉を整備しています。組合の方は平成26年度から「運転経費が高い」という理由で溶融炉を休止していますが、浦添市は溶融炉を利用しています。しかし、主灰を「水洗い」したものは、環境汚染リスクについては溶融スラグと似たようなものなのです。

このブログの管理者は、そうであるならば、「水洗い」した主灰は、例えば生コン用の砂として利用することができると考えています。多少塩分が残っていても、鉄筋を使わない現場で利用すれば問題はありません。むしろ、塩分があることでコンクリートの強度が高くなります。

利用法方法はともかく、主灰をセメント原料として資源化するための「脱塩施設」は、言ってみれば「溶融炉」と同じ施設なのです。

ここまで書けば、このブログの読者の皆さんも、その「馬鹿馬鹿しさ」に気が付いていただけると思います。

つまり、浦添市と中城村北中城清掃事務組合が考えている広域処理とは、焼却灰ではなく溶融スラグ(焼却灰を高温で溶かしたものではあるが、主灰を約20倍の水を使って「水洗い」したものとほぼ同じもの)を資源化するためにセメントメーカーに高い処理費を払ってセメントという汎用性の高い有価物に変えるだけの「資源化」でしかないことになります。

そのために、どれだけのエネルギーを消費することになるのか?

考えれば考えるほど、ため息が出ます。

本日は、これまでです。