ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

先週の日曜日(2月12日)に、浦添市の市長が再選を果たしました。その市長(浦添市のリーダー)は、平成28年3月に市長として初めて市のごみ処理計画(基本計画)の見直しを行っています。そして、平成28年11月11日に中城村と北中城村の2村の村長と広域施設を整備するための基本合意書にサインをしています。

しかし、ごみ処理事業に対する浦添市の市長の考え方と2村の村長の考え方には大きな違いがあります。

そこで、今日は、広域処理における浦添市の「最悪のシナリオ」について考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年3月に浦添市の市長が見直したごみ処理計画(基本計画)から、市長の考え方を抜粋した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市は最終処分場を所有していません。そして、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。その前提で考えると、浦添市の市長は極めて常識的な考え方をしていることになります。

(注)浦添市は国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから、最終処分ゼロを達成して継続しています。

▼

下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中城村と北中城村の村長は沖縄県の考え方(実質的には知事の考え方)に従ってごみ処理事業を行っているので、浦添市の市長の考え方とは異なる考え方をしていることになります。

(注)平成28年度における浦添市の市長は「チーム沖縄」に所属している首長になります。そして、中城村と北中城村の村長は「オール沖縄」に所属している首長になります。

▼

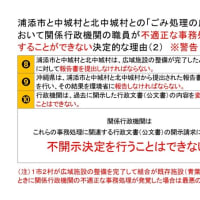

下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村と北中城村の1市2村の首長の考え方の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、ごみ処理事業に対する平成28年度における浦添市の市長と中城村・北中城村の村長の考え方は、まったく異なる考え方になっています。しかし、中城村と北中城村の村長は、村のごみ処理計画(基本計画)の見直しを行わないまま平成28年11月11日に浦添市と広域施設の整備に関する基本合意書を締結しています。

(注)「オール沖縄」に所属している中城村と北中城村の村長は、結果的にごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。

▼

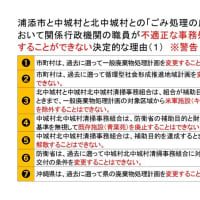

下の画像は、平成29年度においても中城村と北中城村の村長がごみ処理事業に対する考え方を変えなかった場合、つまり、平成28年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合を想定して作成した資料です。

なお、中城村と北中城村の村長(現村長)は、平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。そして、平成26年度から平成35年度までの10年間は、①最終処分場の整備を行わずに、②溶融炉の運用を休止して、③焼却灰の民間委託処分を行う計画を策定しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、浦添市はごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を確保していますが、中城村と北中城村の村長が考え方を変えなかった場合は、広域施設の整備に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなります。したがって、当然のこととして浦添市の市長は2村との広域処理を白紙撤回せざるをえない状況になります。

▼

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理事業の実態と問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていましたが、平成26年度からは完全に基本方針を無視したごみ処理事業を行っています。しかも、平成26年度からは法令に違反するごみ処理事業を行っています。

(注)中北清掃組合が法令違反を是正して浦添市との広域処理を推進するために休止している溶融炉を再稼動する場合は、浦添市の同意が必要になります。なぜなら、同組合が所有している溶融炉は国内では稼動している事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)であり、他の溶融炉に比べて事故や故障のリスクの高い溶融炉だからです。

▼

下の画像は、沖縄県が平成27年度に国(環境省)や県民に対して報告している平成26年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、沖縄県は国(環境省)や県民に対して実態とは異なる不適正な報告をしています。しかも、国(環境省)と県民に対して異なる報告をしています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の報告は県の事務処理のミスだと考えています。しかし、県がミスを認めない場合は「意図的(故意)」に実態と異なる報告をしていることになるので、その場合は「事実を隠蔽」していることになります。

▼

下の画像は、平成28年度において沖縄県が平成27年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態を国(環境省)や県民に対して正確に報告した場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、沖縄県が中北清掃組合のごみ処理事業の実態を正確に報告した場合は、県の技術的援助によって同組合が地方財政法に違反してごみ処理事業を行っていることが公表されることになります。

(注)平成28年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態も、平成27年度とほぼ同じ実態になります。

▼

ここからが、今日の本題です。

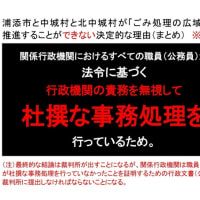

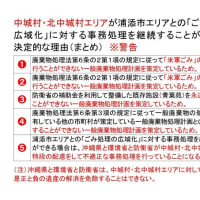

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が失敗する場合のシナリオを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、中城村と北中城村が県の技術的援助に従ったまま浦添市との広域処理を推進しようと考えている場合は、広域施設の整備(既存施設の集約化)に当って国の財政的援助を受けることができないので、広域組合を設立する前に失敗することになります。ただし、その場合であっても浦添市は国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができるので、市にとっては最悪のシナリオにはなりません。

(注)国が上の資料にあるシナリオに基づいてごみ処理事業を行っている広域組合に対して財政的援助を与えた場合は、国が補助金適正化法の規定に違反することになります。なお、国が財政的援助を与えても補助金適正化法の規定に違反しない場合は、浦添市(浦添市民)は市長の考え方に従って無駄な努力をしていることになります。

▼

下の画像は、広域組合における中城村と北中城村の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している1市2村には、最終処分ゼロを達成して継続する責務があります。しかし、中城村と北中城村は過去において責務を果たすための努力を怠ってきました。そして、現在は責務を果たすための努力を放棄しています。その2村の村長は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立して広域処理を行っていくことを決定しています。したがって、未来(広域組合)における2村は、責務を果たすための努力をしなければならないことになります。

(注)中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助によって、浦添市と広域組合を設立しても、広域施設の整備が完了するときまでは、現在のままごみ処理事業を行っていくことができると考えている恐れがあります。

▼

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が成功する場合のシナリオを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】この資料は、最終処分場を所有していない1市2村において最も成功率の高いシナリオとして作成しています。

(注)1市2村が広域組合を設立する場合は、1市2村の議会の承認が必要になります。したがって、中城村と北中城村が浦添市と同様に広域組合を設立する前に、①最終処分ゼロを達成して、②既存施設の長寿命化を実施していない場合は、浦添市の議会の承認を得ることはできないと考えています。

▼

下の画像は、広域組合を設立してから中城村と北中城村が溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を行う場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】この場合、広域組合における地域計画は、①中城・北中城ブロックの既存施設の長寿命化を行う地域計画と、②1市2村の既存施設の集約化を行う地域計画の2つの計画を策定することになります。したがって、その場合は②の既存施設の集約化を行う時期が大幅に遅れることになります。ただし、浦添市が合意した場合は、最悪のシナリオにはなりません。

▼

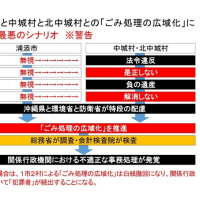

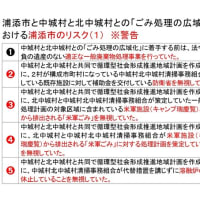

下の画像は、上のシナリオ(1)において中城村と北中城村が溶融炉を再稼動することができなかった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このシナリオは、中城村と北中城村が溶融炉の再稼動と長寿命化を行う前提で最終処分ゼロを達成するシナリオになっているので、溶融炉を再稼動できない場合は、その時点で広域組合を解散することになると考えます。したがって、浦添市にとっては、最悪のシナリオにはなりません。

(注)溶融炉を再稼動しても長寿命化を行うことができなかった場合も、同じ結果になります。

▼

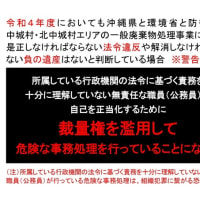

下の画像は、上のシナリオ(1)において中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続することができなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合は溶融炉を稼動している期間において、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことができたとしても、このようなシナリオになる可能性は十分にあると考えています。

▼

下の画像は、上のシナリオ(3)において中城・北中城ブロックにおける溶融炉が事故や故障等により運用できなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このシナリオは溶融炉の運用を継続することができるという前提になっているので、万が一、その溶融炉の運用ができなくなった場合は最終処分ゼロの継続もできないことになります。

▼

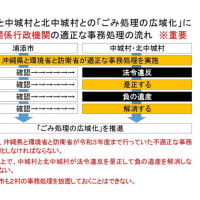

下の画像は、上のシナリオ(2)において中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続することができなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

なお、このシナリオは、広域組合が中城・北中城ブロックの溶融炉を継続して運用することができる場合を想定しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続することができなくなった場合であっても、自主財源により最終処分場を整備することができれば、国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことができます。ただし、最終処分場の整備が完了するまで広域施設の整備(既存施設の集約化)に着手することができないので、浦添市にとってはかなり厳しいシナリオになります。

▼

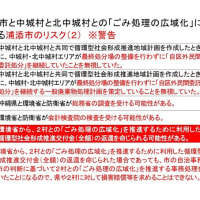

下の画像は、上のシナリオ(5)において、最終処分場の整備ができなかった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このシナリオにおいては、浦添市は中城村と北中城村に広域施設の整備(既存施設の集約化)を待たされた状態のまま、結果的に国の財政的援助を受けられないことになります。したがって、このブログの管理者はこのシナリオが浦添市における最悪のシナリオになると考えています。

(注)この最悪のシナリオの場合、浦添市は広域組合を解散して単独で既存施設の更新を行うことになると考えます。しかし、その時点では既存施設の老朽化がかなり進行していることになります。

▼

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるための中北清掃組合の平成28年度から平成31年度までのシナリオを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が、①最終処分ゼロを達成して継続すること、②既存施設の長寿命化を行うことが絶対条件になります。しかも、浦添市の既存施設の老朽化を考えると、同市が考えているスケジュールを遵守する必要があります。したがって、2村は上の資料にあるようなシナリオ(広域組合を設立する前に溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行うシナリオ)に従って適正な措置を講じる必要があると考えます。

(注)中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する場合は、広域組合において溶融炉の運用を引き継ぐことになるので、浦添市の市民は他の地方公共団体が整備した溶融炉のリスクを共有することになります。

<追加資料>

下の資料(6つ)は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の管理者(広域処理のリーダー)になることがほぼ決定している浦添市の市長のために作成した問答集です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】休止している溶融炉を広域組合が引き継いだ場合は、広域組合が地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

▼

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】休止している溶融炉を広域組合が引き継いだ場合は、広域組合において国内で稼動している事例のない溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことになります。

▼

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市の市長の考え方と中城村と北中城村の村長の考え方が異なる場合は、浦添市の市長の考え方に基づいて広域処理を行うことになります。

▼

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、浦添市が選定した「ストーカ炉+溶融炉」と、中城村と北中城村が選定した「流動床炉+溶融炉」の違いを十分に理解しておく必要があります。

▼

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が他の市町村と広域処理を推進する場合は、その市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している場合と、国の財政的援助を受けずに自主財源によりごみ処理施設を整備している場合との違いを、十分に理解しておく必要があります。

▼

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が他の市町村と広域処理を推進する場合は、広域組合のごみ処理計画と関係市町村のごみ処理計画との整合性を確保していなければならないことを十分に理解しておく必要があります。また、浦添市のごみ処理計画と他の市町村のごみ処理計画の調和を確保していなければならないことを十分に理解しておく必要があります。

▼

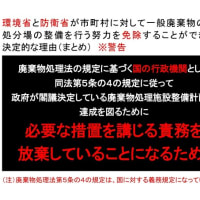

下の画像は、ごみ処理事業に対する国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の知事と中城村と北中城村の村長及び県と2村の職員は、上の資料にある都道府県の責務と市町村の責務を十分に理解していないと考えています。そして、国や国の職員及び地方公共団体の職員の責務についても十分に理解していないと考えています。

(注)沖縄県の職員は中北清掃組合に対して、県が定めている廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視した技術的援助を与えています。

▼

下の資料は、中城村と北中城村との広域処理を推進するリーダーとなる浦添市の市長のために作成した、中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画に対するチェックリストです。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は平成29年4月から広域施設を整備するための建設準備室を発足することで合意しています。また、平成29年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手することで合意しています。したがって、中北清掃組合と中城村と北中城村が上の資料にある全てのチェック項目をクリアしていない場合は、広域処理の推進に関する1市2村における全ての事務処理が無駄になってしまいます。

(注)広域組合を設立するための地域計画には、既存施設の運用に関する計画も含まれています。そして、国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合は、既存施設の運用に関する計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります。