一昨日は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を休止してもごみ処理の予算が減っていないという記事を書きました。

このことは、組合は溶融炉を休止しても県内(本島)では一番ごみ処理費が高い自治体であるという状況から脱出できないことになります。

このブログの管理者は組合が溶融炉の再稼動を回避するために広域処理(他の自治体での共同処理)を検討しても、この状況は変らないと考えています。なぜなら、組合の周辺でごみ処理を行っている自治体は全て溶融炉に依存しているからです。そして、処理施設が遠くなることによって確実に輸送費が増えるからです。

唯一、南部の地域(島尻地域)が溶融炉に依存しないごみ処理計画を策定していますが、既に輪番制でごみ処理を行っていくことが決まっているので組合がここと合流することはできません。

そこで、今日は、組合が沖縄県(本島)で一番ごみ処理費が高い自治体から、一番ごみ処理費が安い自治体になる方法を考えてみることにします。

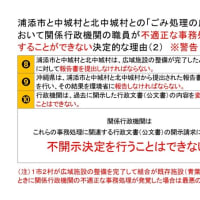

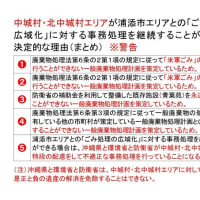

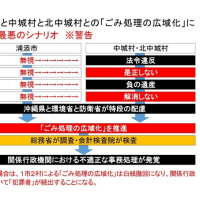

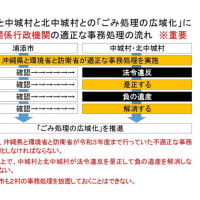

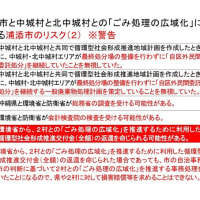

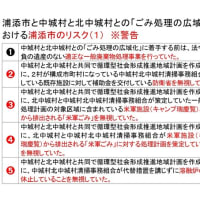

まずは、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

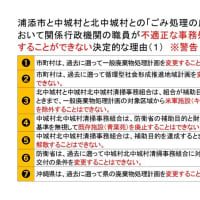

組合の人口は約35,000人です。ごみ処理費は一般的には人口が5万人以下の場合は高くなると言われています。しかし、沖縄県の場合は5万人以下でも安いところがあります。本部町今帰仁村清掃施設組合(以下「本今帰(もとなき)組合」という)がそれです。本今帰組合は中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北組合」という)よりも人口が少ないにもかかわらず、ごみ処理費は半分くらいです。

本今帰組合は溶融炉に依存していない自治体で、「焼却炉+最終処分場」という国内では一番オーソドックスな方式を選択しています。そして焼却炉もオーソドックスなストーカ炉を選定しています。この組み合わせであれば、維持管理費がかなり安くなるので、人口が少ない自治体であってもごみ処理費を減らすことができます。

したがって、中北組合が溶融炉から決別して本今帰組合をモデルとしたごみ処理計画を策定すれば、県内でも上から4番目くらいにごみ処理費が安い自治体になれます。

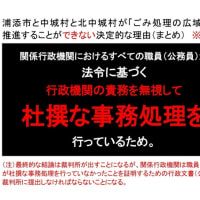

しかし、それでは1番にはなれません。

では、どうすれば良いか?

それは、このブログの管理者が提案している「焼却炉+焼却灰の資源化」方式を選択することです。最終処分場というのは「汚水処理」が必要になるのでそれなりに維持管理費がかかります。しかし、焼却灰の資源化であれば汚水は発生しないので維持管理費はほとんどかかりません。資源化に当って有害物質が溶け出さないように前処理を行う必要がありますが、最終処分場の維持管理費に比べれば遥かに安くなります。

そうすれば、中北組合は本今帰組合よりも確実にごみ処理費が安い自治体になれます。ただし、今はストーカ炉ではなく維持管理費の高い流動床炉を使用しているので、しばらくは本今帰組合を追い抜くことはできません。しかし、あと10年もすれば焼却炉の更新の時期を迎えるので、その時に本今帰組合と同じストーカ炉を選定すれば追い抜くことができます。

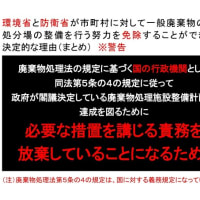

なお、県内(本島)ではごみ処理費が一番安い東部清掃施設組合と島尻消防、清掃組合は、現在は「焼却炉+焼却灰の民間委託処分」によるごみ処理を行っていますが、10年以内に最終処分場を整備することが決まっているので今より少し高くなるはずです。したがって、10年後くらいには中北組合は本島で一番ごみ処理費の安い自治体になることができます。

中北組合によるごみ処理の広域化は、自区内に苦労をして作った貴重なごみ処理施設を20年足らずで廃止することになります。また、日常のごみだけでなく災害廃棄物等も遠くまで運んで処理しなければなりません。そうなれば、当然のこととして今より温室効果ガスの排出量が増えます。しかも、溶融炉に依存した形の広域化では間違いなく1番にはなれません。

中城村と北中城村の住民の皆様、広域化はやめて、今あるごみ処理施設を生かしながら、本島で一番ごみ処理費の安い自治体になることを目指しませんか?

※このブログの管理者は中北組合が溶融炉に依存している自治体から溶融炉に依存しない自治体になることによって、沖縄県において溶融炉に依存している他の市町村に対して、ごみ処理費の削減と温室効果ガスの削減に対する希望を与えることになると考えます。