六道珍皇寺は大椿山と号し、臨済宗建仁寺派に属する。

創建は平安時代に遡り、かつては真言宗東寺に属していた。

中世期に兵禍によって荒廃したため、建仁寺僧渓良聡により南北朝時代に建仁寺所属となり

その再興がはかられ現在に至っている。

寺域は古来からの葬送の地「鳥辺野(とりのべ)」の麓で入口付近に当たることから

冥界との境界「六道の辻」と称され、お盆に帰る精霊は必ずここを通るともされた。

「六道」とは仏教でいう一切の衆生が生前の業因によって赴くとされる「地獄」「餓鬼」

「畜生」「修羅」「人間」「天上」の六種の迷界をいう。

4月29日(金祝)~5月5日(木祝)のゴールデンウィークに「薫風寺宝展」という特別展をやっていたようだ。

数知れぬほどある京都の神社仏閣では絶えずこの種の展覧会が実施されており、

ここを巡るのも京都を知る醍醐味であるが、旅人にはちょっと時間的に厳しいテーマだ。

本堂の前には六道の辻の碑がある。

本尊は平安時代前期の薬師如来座像(重文)だ。

平安時代初期の公郷・文人であった小野篁の居宅はここにあった。

篁は文武両道に優れた人物であったが、不羇な性格で「野狂」ともいわれ

奇行が多く、なぜか閻魔王宮の役人ともいわれ、昼は朝庭に出仕し、

夜は閻魔庁につとめていたという奇怪な伝説がある。

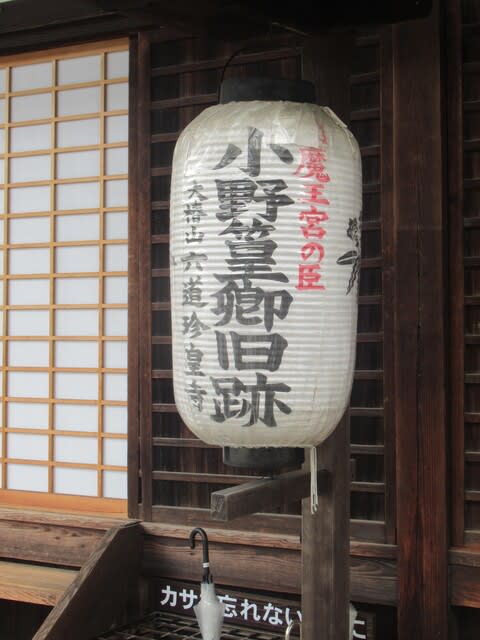

本堂の前には「魔王宮の臣 小野篁卿旧跡」と「あの世への入口 六道の辻」の提灯が

下っており他のお寺とは全く違う異様な空気感のある提灯に見えてしまう。

この鐘楼では毎年、お盆ごとに御先祖様の精霊を迎えるため8月7日から10日の4日間は

「六道参り」の行事が行われ、大勢の参詣者が冥土にも響くという梵鐘(迎え鐘)を撞き、

亡者をこの世に呼び寄せる。

四方を白壁で囲い外からは鐘が見えないようにできており、

正面中央にしつらえた小さな穴から出ている網を手前に引いて撞くようになっている。

なお「送り鐘」は中京区の矢田寺にある。

この閻魔堂(篁堂)には弘法大師、冥官伝説をもつ小野篁立像と木造閻魔王坐像が祀られている。

この写真ちょっと気になるのが早朝7時ごろお堂の格子口から撮ったもので

小野篁の頭が切れて撮れてしまったのが縁起でもない思いがする。

三界萬霊十万至聖の石塔姿と水子地蔵尊。

本堂背後の庭にある小野篁が冥界への往路に利用したと伝えられる「冥土通りの井戸」と

2011年(平成23年)に隣地民有地(内境内地)から発見された篁が

冥土より帰路に使ったと伝わる「黄泉がえりの井戸」。

この井戸は有名であるため多くの文学作品に登場している。

ホテルを出て八坂通から路地に入ったところにある北門。

早朝のため門は閉じられているため入れず。

境内にあった強烈な「飲酒運転禁止」のポスター。

「酒の臭いがしておる 嘘つくな!」。

そういえば今年4月から道路交通法が改正され、

朝夕企業ではアルコールチェックが義務付けられるようになった。