薩摩川内市の東郷町で、国道267号から県道46号へ右折し、しばらくはしると、道路脇に「久留須梅」の看板を目にしました。

「久留須梅」なんて、今まで聞いたこともありません。

梅を訪ねる旅ですので、素通りする訳にはいきません。

行き過ぎた車をバックし、県道を左折して、小川に掛かる橋を渡り、右折するとすぐに、周囲を網で囲まれた梅林が見えてきました。

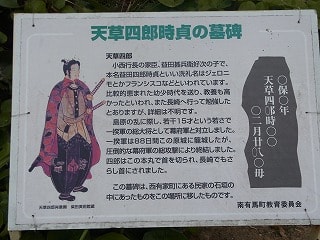

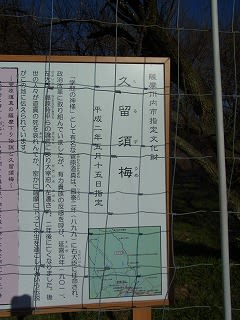

網の中に、久留須梅を説明する掲示板があります。

少し長くなりますが、以下にその内容をご紹介します。

薩摩川内市指定文化財

久留須梅(くるすうめ) 平成2年5月15日指定

「学問の神様」として有名な菅原道真(すがわらのみちざね)は、昌泰(しょうたい)2年(899年)に右大臣(うだいじん)に任命に任命され、政治改革に取り組んでいましたが、有力貴族の反感を呼び、延喜(えんぎ)元年(901年)、左大臣(さだいじん)・藤原時平(ふじわらのときひら)らの讒言(ざんげん)により太宰府(だざいふ)へ左遷(させん)され、2年後に亡くなりました。

後世の人々が道真の死を哀(あわ)れんでか、密かに薩摩に下って余生を過ごしたという伝説がこの地に伝えられています。

~菅原道真の薩摩下り伝説と久留須梅~

大宰府に都から刺客(しかく)がくる噂を聞いた道真は、病死を装い密かに舟で南へ下った。

湯田町砂岳(すなだけ)に上陸後、しばらく滞在したが、薩摩に刺客が追ってくると聞き、吉川(きちかわ)を経由してこの地に逃れた(出水に上陸、阿久根市田代経由との伝説もあり)。

刺客に追われた道真が身の危険を感じ、ここの農家に立ち寄ったところ、農家のおばあさんに道真とは知らず、気の毒に思い、あたたかいお茶などを勧めて旅の苦労をねぎらった。

追っ手が過ぎ去り、難を逃れた道真はそのお礼にと梅の実をおばあさんに送り、現在の藤川天神(ふじかわてんじん)の地に赴き、静かに余生を送った。

おばあさんが道真からもらった実が芽を出し、大きくなった臥龍梅がこの久留須梅と伝えられている。

久留須家の家伝として、次のことが伝えられています。

一、梅の実は梅干にしない(梅の肉だけ梅干にして実は梅林に返す)

一、梅の枝は切らない

平成22年2月 薩摩川内市教育委員会

藤川天神の臥竜梅は国の天然記念物ですが、久留須梅は薩摩川内市指定の文化財で、その名は殆ど知られていません。

藤川天神の臥竜梅は薄紅色の花を咲かせますが、久留須梅は白梅だそうです。

久留須家の方々が長い年月をかけて大事に育ててきたそうです。

久留須梅のある東郷町藤川上園から、県道46号を進むと、道の両側に紅梅が連なっていました。

久留須梅から4~5キロはしると藤川天神に到着しました。

藤川天神は「菅原神社」とも呼ばれ、久留須梅の解説にもあったように、太宰府に左遷された道真公が、さらに逃れて藤川の地に隠退し、没したという伝承があります。

境内の梅は菅原道真手植えの1株が繁殖したと言われ、昭和16年10月3日に、国の天然記念物に指定されています。

約150本の梅の、55本は枝が地を這うように伸びる臥龍梅です。

藤川天神の臥龍梅は開花が遅く、久留須梅が咲き終わる、2月末から3月上旬にかけて咲き始めるそうです。

境内で「西郷どんのツン」と表記された犬の銅像を見かけました。

上野公園の西郷隆盛像の横にいる愛犬ツンの銅像です。

ツンは東郷町藤川牧野(旧藤川村)の農家、前田善兵衛という人に飼われていた犬です。

明治7年頃、西郷さんは藤川天神を参詣し、境内でツンを一目見て気に入り、飼い主に犬を譲って欲しいと頼みますが、善兵衛は断りました。

諦めきれない西郷さんは、土地の有力者の三原隼人に交渉を頼み、その結果ツンは西郷さんの飼い犬となりました。

西郷さんはお礼として三原に自分の馬を与え、善兵衛には金20貫を与えたそうです。

西郷さんが、明治10年(1877年)1月29日、大隅半島で木賃宿を定宿にして狩りに出ていたとき、鹿児島城下の私学校生が城下の弾薬庫を襲撃し、これが西南の役の火ぶたとなりました。

西南の役で朝敵となった西郷さんでしたが、明治天皇は明治22年に、朝敵の汚名を取り消す決定をします。

これを期に西郷さんの像を建てる計画が持ち上がりますが、西郷さんに反感を持つ政治家も多く、軍服正装の像には反発があり、西郷さんが隠遁後に野心を捨て、愛犬をつれて、野山で兎狩りをする姿となったのだそうです。

ツンは雌犬ですが、上野の西郷さんの横の銅像は雄犬をモデルとしたもので、上野公園の銅像の姿形はツンのものではないようです。

菅原道真の伝承にしても、西郷隆盛のツンの逸話にしても、時代の中で報われなかった偉人に対する、人々の暖かな思いやりのような眼差しを感じるお話です。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。