ゴルフ! という特別な視点ではなく、

モノ・物質として ゴルフクラブを考えた場合、

1mの長さの棒の先端に

全体重量の 6割(以上)に相当する鉄の塊が付いています。

先端の部分も勿論そうですが、

ゴルフクラブ本体が動く、移動する源・原動力は

この場合は打ち手・人間ですが、

根元(グリップ)の部分を動かしたから、

移動させたから 『その分』

先端部の鉄の塊もゴルフクラブそのものも移動するのです。

ここまでは 小学校の理科…位でしょうか(^^♪

ここで間違ってはいけないのは、

ゴルフクラブは根元が固定され

その先端の重さによって「振り子」のように動く

と考えることです。

このイメージはゴルフスイング・ゴルフスイングを

元からダメにしてしまう危ない考えです。

①先端の重さで「振り子」のように動かすのには

根元の部分を『とめて』おかなくてはなりません。

ゴルフスイング…と言うコトになると

根元の部分はグリップですから

グリップの動き・移動がないのに

クラブ~ヘッドが動くことになります。

ゴルフクラブにには、ヘッドには

距離や方向を司る角度…というモノが存在し、

それによって 距離や弾道が決まってきます。

グリップを固定し、扇~振り子のようにクラブを動かすと

かなり自由に その角度は変わってしまいます。

👉ここの部分で 非常に問題なのは

打ち手・人間を接している

グリップの部分は止まっているのに

ヘッドが動いていると言うコトです。

これで どのようにして同じ(似た)球を打つ

というのでしょうか?

言葉のニュアンスはあまり良くありませんが、

クラブが全く管理されてなく、固定しただけで

ブランブランと勝手に動くヘッドの

そのインパクト時の姿勢をどのように管理する

というのでしょうか?

これでは ボールに向かって ヘッド単体を

投げつけたのと同じような状態になってしまいます。

②そもそもこれも面白い考え・・・だと思うのですが、

ヘッド・シャフト・クラブで振り子に振るためには

常時 グリップの位置を固定しておく必要がありますが、

知っての通り、スイングは機械でやる訳ではなく

かなり柔軟に動く人間が行うのです。

グリップの位置がいつもと同じ場所、同じ時に

固定できるはずもありません。

👉クラブ自身が上下左右どの方向であっても

スライドして移動するよりも

グリップが半固定され、振り子のようにクラブが動く方が

無用な遠心力を生んでしまいます。

中学生の科学レベルに上がりましたが、

遠心力は ソノモノの 軸点から外へ外へ膨らむ

外へはらむようにかかる不可抗力です。

よく考えてみましょう。

市販のドライバーやアイアンの超軽量ヘッドであっても

長さもありますし、運動も加わりますから

その重さは 数キロ~十数キロにもなります。

数キロ・十数キロの鉄の塊を

ほそーい裁縫用の糸でつないでおいたら

糸はどうなります? ある運動を超えると切れますよね

切れた鉄の塊は ボールにぶつかると思います?

どのタイミングで切れた にしても

ボールと鉄の塊はぶつかることはありません。空振りです。

速い速度で振れば振るほど、糸は頑丈なモノが必要になります。

この場合、糸の頑丈さは クラブを遠心力と反対方向に

『ひきつけるチカラ』と言うコトになりますが、

飛ばそうとすればするほど ボールへの方向、

ボールを飛ばそうとする方向と 全く違う

似た方向にならない 90度違う斜め上下に

引っ張られたり 引っ張ったりする力が必要になります。

この力が「飛ばしにつながる」と信じていますか?

③ちょっと高等学校レベルの科学になってきます。

打つ物体は「球体」~ボールです。

✋ゴルフクラブが グリップが1m・ヘッドも1m

スイングに似たような軌跡で スライドして入ってくる

✋グリップは固定・ヘッドだけが

そのクラブの長さの半径で 入ってくる

この二つで 球体に加わる作用 が同じになると思いますか?

ボールの回転が多くなるのはどちらだと思いますか?

言葉は悪いですが、

振り子でクラブを扱うスイングは

ちゃんと打ち手がクラブを動かさない

手抜き というか、ものぐさ なだけです。

『クラブがボールを打ってくれる』

その言葉は半分正しく、半分間違っています。

『クラブは打ち手の作用を増幅してくれるだけ』であって

ゴルフクラブが勝手にボールを打つ訳ではありません。

そうだとしたら、良いショットを繰り返す手段も

悪いショットを修正する手段もなくなってしまいます。

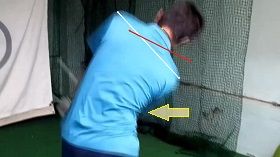

ゴルフスイングは 結果として

体を回す・回転させるので

傍から見ると円弧を描いている『ように』見えますが、

基本、横(前傾姿勢があるので斜めにはなりますが)に

平行に動かしているに過ぎません。

向きを変えるから「結果」円になるだけで、

横にスライドさせて使っているだけなのです。

そう使わないと 角度の意味が発揮されません。