今回3回目の秩父観音霊場札所巡りは、22番札所~30番札所9ヵ寺だ。5日(金)「ちょこTrip」の日帰りツアーバス6時40分長野駅東口を出発、16時半長野駅東口に帰った。残りは4ヵ寺次回4回目10月3日巡拝で満願となる。天候不順の予報で危ぶまれたが現地は曇り空で時に日差しもあって恵まれた天候で幸いだった。

国道240号線沿い秩父市「道の駅」で、34札所巡りの地元案内人が同乗し先導する。34ヵ寺すべてが御開帳であって、堂内は撮影禁止で残念ながら御本尊は勿論堂内仏像等すべて撮影出来ないかった。

9ヵ寺の巡拝順

26番・円融寺―27番・大渕寺―28番・橋立寺―29番・長泉寺―30番・法雲寺―

25番・久昌寺―昼食―24番・法泉寺―22番・童子堂―23番・音楽堂

*26番 萬松山円融寺 本尊;聖観世音菩薩 宗派;臨済宗建長寺派 所在地;秩父市

円融寺の本尊は、恵心僧都(えしんそうず)の作といわれる像高26糎の聖観世音菩薩である。現在は円融寺の本堂に安置されている

が, かつては岩井堂に安置されていた。円融寺本堂から出て山沿いに行き、300段余りの石段を約30分上ると朱色の豪快な舞台造りの

円融寺の奥ノ院といった存在の岩井堂がある。ここの展望は雄大な景色だそうだが、観世音菩薩は本堂に安置されているので岩井堂まで

はいかず本堂でお参りした。本当は岩井堂へ行ってみたいのだが、30分もかかり観音参拝は本堂で済むのでツアーのコースには入って

いない。

← 円融寺 本堂

←市指定史跡円融寺案内版

←市指定史跡円融寺案内版

文面;本尊は恵心僧都(えしんそうず)の作といわれる八寸七分 の立像聖観世音菩薩

で現在は円融寺の本堂に安置されているが、かつては岩井堂に安置されていた。

岩井堂は寺より南へ約1.5粁に文久二年(1205年鎌倉時代)に建立した。

周囲は急峻な地形で岩壁に覆われ、その中腹に三間四面の方形造りの美しい堂です。

正面は京都清水寺の舞台を偲ばせます。岩窟にはその昔、弘法大師三七日の秘宝を納め

たという護摩壇、仏国禅師の座禅石、秩父別当武基の玄孫、その子重能、重忠等の信仰も深かりし縁起もあります。本堂は昭和33年7月

市指定の文化財「勝軍地蔵立像」像高121糎、木造寄木造りで玉眼入り鎧の上に環甲の袈裟をつけた、鎌倉時代の優秀作といわれる

仏像が安置されています。この他、県指定文化財鳥山石燕の「景清の牢破」絵画額等もあます。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

*27番 龍河山大淵寺 本尊;聖観世音菩薩 宗派;曹洞宗 所在地;秩父市

←大淵寺観音堂

←大淵寺観音堂

←市指定指定史跡大淵寺案内版

←市指定指定史跡大淵寺案内版

月影堂(観音堂) 文面;この札所は明治・大正と2度にわたる大火で堂宇を全て

消失しました。その後、本堂観音堂を兼ねた仮堂として

再建されていたが、平成七年裏山を切り開き、三間四面、宝形屋根の観音堂がされまし

た。本尊は、聖観世音です。門前には市指定史跡影森用水路跡もみられます。

その昔行脚の僧宝明、諸国をめぐり、この地に霊境の多いにうたれ、春秋七年を過ごし

思わぬ足の病となり行住坐臥して念誦するのみとなりました。弘法大師この地に至りてこれを愍たみ一体の観音を刻みて与えました。宝明は

悦び吾一人拝するは勿体ないしと里人に伝え一宇の堂を建て本尊をまつり、宝明を第一祖にしたという縁起があります。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

←護国大観音像

大淵寺参道入口 参道と山門

参道入口から、はるか頭上に大観音像が眺められる。

「護国大観音像」 境内から見上げる大観音像は、やさしい顔で参拝者を見守ってくれている。高さ15㍍の護国大観音は、

高崎観音・大船観音と共に関東三観音の一つに数えられているという。

*28番 石龍山橋立堂 本尊;馬頭観世音菩薩 宗派;曹洞宗 所在地;秩父市

←橋立堂

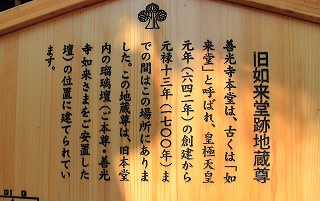

←市指定史跡橋立堂案内

←市指定史跡橋立堂案内

文面;この札所は、高さ80米もある石灰岩の直立した岩壁したに建てられ、堂は三間四面、宝形屋根

で江戸中期になるものといわれています。本尊は馬頭観世音坐像で、像高28糎の小さいもの

ですが、三面六臂の姿はひきしまり、鎌倉時代の優秀な作として、昭和33年7月市の指定文化財

になっています。縁日には近在から来る馬を引いた参詣者で雑踏を極めたといいます。

以下縁起の内容は省略します。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

本尊は秩父札所唯一の馬頭観世音で、西国、板東、秩父の日本百観音のなかでも西国第29番の松尾寺と秩父第28番のここ橋立堂だけだそうです。昔、弘法大師が柚の老木を刻んで馬頭観音とし、ここに安置したのが始まりといわれている。納経所の側に橋立鍾乳洞の入口があり、洞内は全長200㍍だという。

橋立堂の後ろの岩壁 岩壁を背の橋立堂

境内には馬堂があり、栗毛と白馬の彫像が祀られ、左甚五郎作だとされる木札が打ちつけられている。

← 場堂の木札「黒馬左甚五郎、、、」が読み取れる

← 場堂の木札「黒馬左甚五郎、、、」が読み取れる

栗毛と白馬の彫

*29番 笹戸山・長泉院 本尊・生観世音菩薩 宗派・曹洞宗 所在地・秩父市

←長泉院 本堂(観音堂)

←長泉院 本堂(観音堂)

←市指定遺跡長泉院案内版

←市指定遺跡長泉院案内版

文面;曹洞宗の寺院で、開山は正長泉院暦元年(990)平安時代中期である。無住の

観音堂であったが元亀2年(1571)に日野沢(皆野町)大通院より和尚を招聘、

以降曹洞に列して寺院戸しての面目を得た。堂宇はその後何度も火災に遇ったが、

現在の本堂は場所を移し,天保4年(1833)に建てられたものである。日本有数の

石札が残るところから石札堂とも呼ばれ、本堂左側の竹林も寺院のたたずまいを

際立たせている。

長泉院の文化財

*聖観世音像;ほんぞんで平安時代、慈恵大師の作

*石札;伝えによれば秩父観音霊場開闢のおり紀州熊野権現よりおくられたものという

*地獄極楽絵図;江戸時代の民衆の教化資料、4幅で構成される

*徳川将軍家奉納品;5代将軍綱吉公の側室来たの丸様の姪竹姫の眼病平癒祈願がかない、御礼として奉納されたものである

(葵御紋戸帳 他)

*葛飾北斎納帳;北斎の桜花之図が描かれ、文化8年(1811)北斎燈下の筆とある

秩父市教育委員会

参道入口には大きな枝垂れ桜があり、春にはその美しさが巡礼者の疲れを癒してくれる。花の頃は、境内の花を目当てに訪れる人も多い。

境 内 の 見 事 な 庭 園 の 一 部

*30番 瑞龍山・法雲寺 本尊・如意輪観世音菩薩 宗派・臨済宗建長寺派 所在地・秩父市

←法雲寺観音堂

←市指定史跡法雲寺案内立札

←市指定史跡法雲寺案内立札

両立札合わせた文面;臨済宗建長寺派の寺院で、開創は13世紀中頃の鎌倉時代である。本尊は如意輪

観音菩薩で唐

の玄宗皇帝の作といわれる。木の坐像・1尺2寸、元応元年(1319)法雲寺開山道隠禅師が,唐より

持ち帰ったもの。堂宇はエド初期には観音堂、本堂、仁王門等を備えていたが嘉永年間(1849頃)

火災に遭い、観音堂のみを残し悉く焼失した。観音堂は6間4面、唐草の方形造り。過去帳に元和

元年(1536)の建立とされている。昔日の面影を残す観音堂と4季折々の花で彩られる浄土庭園の

調和は見事で、訪れる人々の心を和らげ手くれる。

法雲寺の文化財

巡礼納札;西国・坂東・秩父の日本百箇所の観音霊場となった最古の記録を物語るものである。

桧葉;観音堂の庭左手にある樹高約20メートル、目通り周囲2.5Mである。開祖道隠仏恵禅師の

お手植えになるものと言われている。

秩父市教育委員会

法雲寺入口 参 道

庭 園 観音堂から庫裡庭園

文化財の桧葉は秩父市指定で天然記念物で和名「比翼ヒバ」通称「イトヒバ」と呼ばれているが、写真撮影を忘れた。

*25番 岩谷山・久昌寺 本尊・生観世音菩薩 宗派・臨済宗南禅寺派 所在地・秩父市

←久昌寺観音堂

←久昌寺観音堂

←市指定史跡久昌寺案内版

←市指定史跡久昌寺案内版

文面;この札所は通称御手判寺戸いいます。この由来は播州書写山の性空上人、秩父巡拝

の折、閻魔大王から贈られた石の手判を当寺に納めたという。これにちなんで御手判寺

というのである。堂は三間四面、表流れの向拝臥した方形造りで堂内には宮殿形の厨子

がおいてあります。本尊は聖観世音立像1木造り像高56糎室町時代の作といわれす。

その昔、上ノ山奥野の女、心荒く父母親類縁者にも疎むみ果てられ、自ら懐胎の身ながらも追いたてられ久郡の岩洞に住み,鬼女如く振る

まい里人に恐れられていました。女のこ生まれて母に似ず神仏を尊び里人の助けにより、旅僧の持ちし観音像をまつり、母没後の菩提之ため

にこの地を霊地にしたという、これが寺の草創である。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

山 門 観音堂より久昌寺本堂を望む

久昌寺本堂 本堂にある石の手判の写真

本堂&本堂前の池 本堂前の池の蓮

*24番 光智山・法泉寺 本尊・聖観世音菩薩 宗派・曹洞宗 所在地・秩父市

←法泉寺観音堂

この観音堂は、回廊をめぐらした三間四面方形造りで、江戸中期の建立と思われる。

珍しいことに、観音堂の前に仁王門をとり入れ、そのため表の唐戸が凹字形に後退して

いる。本尊は、聖観世音菩薩で蓮華の上に座っている。昔々、武蔵国の恋ヶ窪に、口中

の腫れ物に苦しむ遊女が居た。遊女は観音を信仰し毎朝修行僧に施しをしていたという。

そんなある朝、秩父から来たという僧が、一本の楊(やなぎ)の枝を遊女に与え、

「この枝で口の中をそそぎなさい」と教えた。僧の教えどおりにすると口の腫れと痛みが

治った。以来、この寺には病の回復を願う礼拝者が多いという。

←法智寺入口

←法智寺入口

←参道の石段、117段あって登ったせまい場所に観音堂が建っている。

*22番 華台山・童子堂 本尊・聖観世音菩薩 宗派・真言宗豊山派 所在地・秩父市

←童子堂(観音堂) この寺は正式には「永福寺」という名だが、子供にまつわる伝説

が次々に生じ、今の「童子堂」という呼び名が著名になった。

←市指定史跡永福寺案内板 文面;この堂は、童子堂と称し、府坂

←市指定史跡永福寺案内板 文面;この堂は、童子堂と称し、府坂

地内より現在の地、永田城跡に移したと伝えられ近くにしろ堀跡が今も現存しており

ます。4注屋根3間4面で周囲に勾欄付の椽をつけ,欄間や扉には薄肉彫り淡彩の彫刻

があります。山門の仁王門は、童子仁王といい稚拙であるが愛嬌のあるもので童子の名

にふさわしい仁王門です。本尊は聖観世音がまつれております。この堂は淳和天皇の

御弟、三品式部卿伊豫親王の菩提のため遍照僧正がこの領主に命じて草創したものといわれます。昔讚岐に怪貧な長者があって行脚の僧

長者に食を乞えども与えられず、僧は金を払いて米を求めいぬに与えれば、この家のせがれ犬となりともに喰いいる様に親は驚き悲しみ

大きく、長者は層に因果の道理を説かれ、その犬を引いて諸国霊場を回り当山に来て始めて元の人間になったという縁起があります。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

← 仁王門

毎年、5月5日に花祭りがあり、子供たちが集まり大変賑わう。

←童子堂

正面の唐戸(扉)には、風神、雷神、太鼓を打つ唐人などが彫られ、

極楽にいるとされている霊鳥の迦稜頻迦(がりょうびんが)も美しい姿で

刻まれている

←境内にある地蔵尊

左;とげ抜き地蔵尊

右;身代わり地蔵尊

*23番 松風山・音楽寺 本尊・聖観世音菩薩 宗派・臨済宗南禅寺派 所在地・秩父市

←音楽寺 近年は、音楽に関する願い事をかなえてくれる寺として、新人歌手や、

スター歌手が、ヒットが出るようにと祈願に来ることで知られている。

←市指定史跡音楽寺

文面;この札所は、秩父地方屈指の景観地にあります。観音堂3間4面ふき寄せ2重垂

木、向拝はありませんが江戸中期の大きな堂です。内陣には唐様須弥壇に立派な厨子を

安置しています。本尊聖観世音は一木造り檜材で、像高81糎室町時代の作です。

梵鐘も明治5年の銘が昭和32年2月、市指定の文化財になっています。明治17年

田代栄助を総理とする秩父事件の群衆もこの鐘を鳴らして秩父町に崩れこんだという逸話ものこっています。天長年間の昔、慈覚大師は

関東霊地開拓の折りこの地の優れたるに感じ、聖観世音像を安置し山路を開きたもうとき数多くの小鹿現れて大師を案内せしめたため小鹿

坂の地名となったとの縁起があります。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

←鐘楼 この鐘の特色は、聖観音、不空羅索観音、十一面観音、如意輪観音、千手観音、

馬頭観音の順に六観音が鐘の下部周囲に鋳造されているという。

←市指定有形文化財説明板

←市指定有形文化財説明板

文面;市指定有形文化財の銅鐘は、高さ120cm,直径69,7cm

乳頭108個がついている。この鐘の特色は、聖観音、不空羅索観音、十一面観音、

如意輪観音、千手観音、馬頭観音の順に六観音が鐘の下部周囲に鋳造されていることで

ある。鐘は、明治5年(1768年)に旧を使用し,再鋳したものである。(銘文があ

るが省略)明治17年11月世にいう秩父事件は、この鐘を打ち鳴らして秩父へなだれ込んだといわれている。

昭和32年月8日指定 秩父市教育委員会

参道の石段 音楽寺から武甲山と秩父盆地

←大淵寺観音堂

←大淵寺観音堂

← 場堂の木札「黒馬左甚五郎、、、」が読み取れる

← 場堂の木札「黒馬左甚五郎、、、」が読み取れる

←長泉院 本堂(観音堂)

←長泉院 本堂(観音堂)

←久昌寺観音堂

←久昌寺観音堂

←法智寺入口

←法智寺入口

要旨;この札所の本尊は聖観世音菩薩で、お堂は、三間四面、表軒唐破風つきの流れ向拝

要旨;この札所の本尊は聖観世音菩薩で、お堂は、三間四面、表軒唐破風つきの流れ向拝

要旨;

要旨;

要旨; 埼玉県指定有形文化財 銅鐘

要旨; 埼玉県指定有形文化財 銅鐘