*16番清水寺 真言宗智山派 本尊・千手観世音菩薩 愛称・保科観音

長野市の東方、菅平高原・保科温泉に向かう保科の集落にあり、牡丹の寺で有名、戦前は2,000株もあったが戦争中野菜畑にされ戦後

地元の協力で復活現在600株が育っている。境内の100本以上ある紅葉も綺麗だそうで今秋には行ってみたい。

住職の説明では、聖武天皇の頃、僧行基が1本の桑の巨木から三体の千手観音像を造り、清水寺に1体、この後回る7番札所・桑台院

と、11番札所・明真寺に安置したという。古くは幾つもの山門やお堂が並ぶ壮大な寺であったが、大正5年の保科村の大火で全てが消

失した。同14年に本堂だけ再建され、仁王門、三重塔、大日堂は未だに再建されておらず、観音堂は昭和50年に懸崖づくりの耐火構

造に再建された。観音堂までは直線の急な参道が約1キロあるが、九十九折の車道が整備されており 、生憎のどしゃ降りの中だったが

バスが観音堂まで行けたので幸いだった。

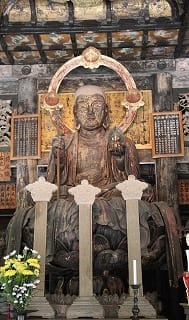

観 音 堂 内 千 手 観 音 菩 薩

清水寺本堂 観音堂えの九十九折道路

*十一番明真寺 真言宗 本尊千手観世音菩薩 愛称 清滝観音・養蚕観音

僧行基が刻んだ3体の1体が本尊だが格子の中に安置されており拝観出来ない。

松代の町から東方に4キロほどの皆神山の裾の菅間という小さな集落の外れにある。

左は観音堂で阿弥陀堂は離れた所にある。

奈良時代坂上田村麻呂が東国制覇の折、祈願所として堂を建立したいわれ、

最盛期には36坊・7堂伽藍をそろえ、山岳信仰の一大霊場として栄えたと伝え

られている。

*7番桑台院 真言宗 本尊千手観世音菩薩 愛称虫歌観音

僧行基が刻んだ3体の1体が本尊で、住職の説明では像高およそ4m強奈良興福寺の立像が520cmでそれに次ぐ像高の立像ではな

いかという。参拝は千住観世音菩薩の上半身だが住職の配慮で隣室から全身の菩薩立像が拝観出来た。

「桑台院」という寺院名が養蚕との関わりうかがわせる通り、この地方では古くから養蚕が盛んで「むしおだの観音さん」または

「むしうたの観音さん」と親しまれ、蚕を病害から守り、養蚕の隆盛を祈願する人々が熱心に参拝したという。

左は桑台院 観音堂

千手観世音菩薩 立像上半身 千手観世音菩薩 立像

← 法善寺本尊 聖観世音菩薩

← 法善寺本尊 聖観世音菩薩

←岩井堂馬頭観世音菩薩

←岩井堂馬頭観世音菩薩