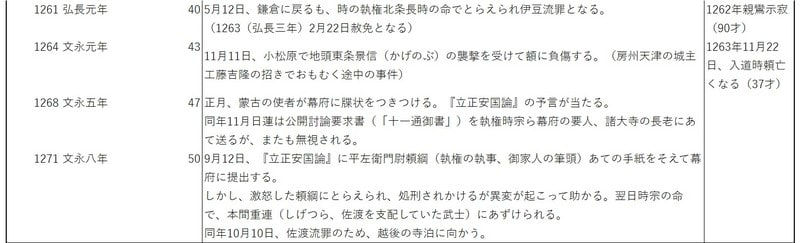

仏教の思想その第十二巻<日蓮>の(その3)「2.日蓮の主な著作と思想」(過去記事)の続きです。

2.日蓮の主な著作と思想(つづき)

(7)『観心本尊抄』とそれにみる日蓮の仏教思想

①慈悲に立つ永遠論と内省の克服

『開目抄』にみられるように、永遠に向かって日蓮の眼は開かれたのであり、その永遠に向かって盲いる衆生の眼を開かせたのは、彼の慈悲なのです。

『開目抄』はこのような慈悲の上に立った永遠論ですが、一方で再三再四、「自己とは何か」、そういうお前は天下一のえせ者ではないか、という問いが日蓮を妨げます。が、やがて、この内省も日蓮のありあまる生命力が征服してしまします。

日蓮は自問自答します。「日蓮とは何か。自分はすでに法華経の一行者にとどまらないのではないか。自分こそ、末世に仏が、『法華経』の流布のためにおつかわしになった上行菩薩ではないか。」と。ここに日蓮は自己に対する懐疑を克服するのです。

上行菩薩への自信は『開目抄』から『観心本尊抄』になるともっとはっきりしてきます。

②『観心本尊抄』とは

この著作の正式名称は『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』とあり、釈迦が死んで五五百年後つまり二千五百年後にはじめて、心の本尊を観る抄だというわけです。二千五百年後とはまさに日蓮の生きている末法です。末法においてはじめて心の中にある本尊心を見るという仏教が起こったといっているのです。それは日蓮独自の仏教です。

③天台智顗の一念三千とは

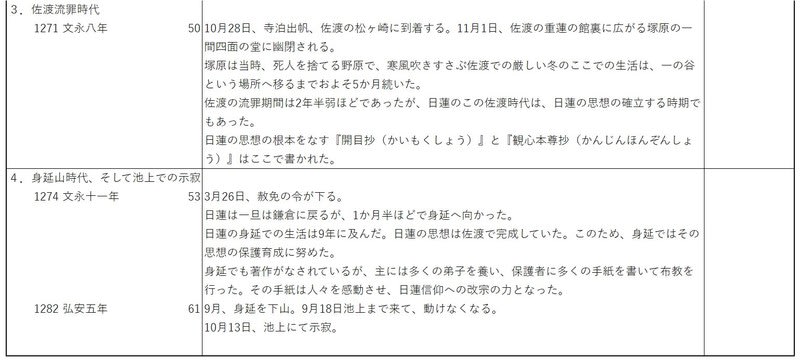

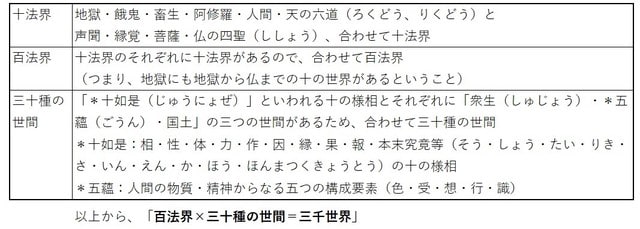

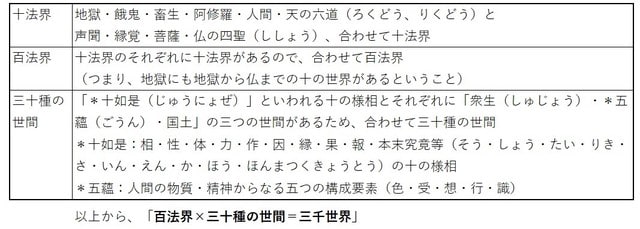

ここからは『観心本尊抄』の内容に入っていきます。最初に日蓮は天台智顗の『摩訶止観(まかしかん)』(中国天台宗の修行法を著したもの)から「一念三千」(一念、つまりわれわれの瞬間の心や生命に三千世界、あらゆる存在が宿っているという天台宗の根本原理)について説明します。

(三千世界の構成)

ここで、日蓮は「三世間」について重視します。三世間がなくてはたんなる観念論だ、三世間、つまり衆生・五蘊・国土にも心がある、生きとし生けるものばかりか、物質や国土にも心がある、そこにおいてはじめて非情の成仏が示されている。非情の成仏がなかったら、木で作った像や紙に書いた僧を本尊として拝むことが無益になる、と説いているのです。ここには新しい本尊論の伏線がみられます。

④「南無妙法蓮華経」、事の一念三千

一念三千の世界を知る、特に仏の世界を知る、そのための方法(観法)においても、日蓮は智顗とは違った方法をあみ出します。

智顗の観法では、直接おのれの心を見ます。心を澄まして、おのれの心を見よ、そうすれば、地獄から仏までがおのれに心に現ずるとしています。

しかし、日蓮は、この方法はわれわれ末法凡夫には難しくてできない、われらが仏を見るには「南無妙法蓮華経」ととなえることではじめて可能になると。

「南無妙法蓮華経」は日蓮にとって、たんなる経典の名ではないのです。それは宇宙の実在で、それが永遠の仏なのです。日蓮は智顗の一念三千論に、彼独自の観心の方法論、実践的な方法論を付け加えたのです。それは理の一念三千に対して、事の一念三千とというものでした。

⑤日蓮、上行菩薩の誕生

日蓮は『法華経』そのものが、末法の衆生のために書かれたとみています。そして、法華経の行者は苦難にあうと経にある。日蓮自身が苦難にあって法華の行者であることを証した、としています。

また、上行菩薩をはじめとする菩薩が、末法の初め、地上に出現し『法華経』を流布する。日蓮こそあの『法華経』に予言された受難を一身に受けた、この上行菩薩だとしているのです。

⑥歴史的哲学の創造

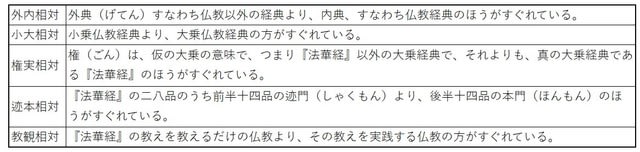

『法華経』のなかに「種・熟・脱の論理」というものがあります。日蓮は、この論理は『華厳経』や『大日経』にはないので、『法華経』がもっともすぐれているとの根拠の一つにしています。

この論理は、過去に大通智勝仏(だいつうちしょうぶつ)という仏がいて、その説法が種となって、その後『法華経』成立までのいろいろな説法を聞く中でその種が成熟し、そしてついに『法華経』の「本門・寿量品」の説法を聞いて、その種が脱して、さとりを開くというものです。

しかし、この論理の実践にはとほうもない長い時間がかかり、末法凡夫にはそうした仏の種はないのではないかと日蓮は考えたのです。そこで、その凡夫を救う方法として、種・熟・脱を一気に行う仏法が必要と日蓮は考え、それが「南無妙法蓮華経」の信仰だというのです。

釈迦の在世時は時間をかけて脱を教えることが出来たが、末法の現在は「種・熟・脱」の一気の教え、寿量品を中心とする法門に対して、こちらは「南無妙法蓮華経」を本尊とする法門だ、というわけです。

ここでは、一つの歴史的時間論が確認されたことに注意が必要です。末世の現在(日蓮の時代)は、釈迦在世時への還帰であると同時に、釈迦来世時を「題目の法門」においてすでに凌駕しているのです。ここに、まさに、日蓮の現在の肯定があるのです。

末法の時代、五六億七千万年の間の闇の世界、法然は未来の彼岸にその期待を投げましたが、ここでの未来はまさに希望豊かです。浄土がこの世に実現されるのです。

⑦価値創造者への転換

日蓮は『観心本尊抄』において新しい仏教の宣布者になったのです。新しい仏教には新しい本尊が必要でした。日蓮が『観心本尊抄』を書いたのが文永十年(1273)四月でしたが、その年の七月、はじめて本尊を図に描いてそれを「大曼荼羅」と名づけました。

「南無妙法蓮華経」の文字が塔の形で空中にかかっています。そして、第一グループとして「釈迦・多宝仏・上行菩薩など」、第二グループとして「文殊・普賢・舎利弗・日天・月天・天照大神など」、さらに第三グループとして「天台大師(智顗)、伝教大師(最澄)」が続いています。

もし、日蓮が自ら宣言したように末法の上行菩薩なら、第一グループとなり、智顗や最澄も及ばないことになります。ここにおいて日蓮は、はじめて、天台教学を超克したのです。(日蓮宗の立宗宣言と言えそうです。この言葉は本文にはありません。)

3.身延時代の日蓮とまとめ

佐渡における日蓮の教説がほぼ完成した文永十年三月二十六日、突然の赦免の令が下り、日蓮は鎌倉に下り、1か月半後身延へ向かい晩年をここ身延で過ごします。

佐渡において教説を完成していた日蓮は、身延においてはその教説の布教に力を注ぎます。その方法は特に彼の弟子や保護者に多くの手紙を書くことだったのです。そして、その新しい思想の保護育成活動は成功し、多くの門下が育っていきます。そして日蓮の門下は、師日蓮同様、多くは戦闘的な布教者でもありました。

身延にとどまること9年、体のおとろえを感じた日蓮は弘安五年(1282)九月に身延を下山、故郷での保養に旅立ちます。しかし、九月十八日池上まで来て動けなくなり、十月十三日池上にて亡くなりました。

(おわり)

以上、今回も長々としかもうまくまとまりせんでしたが、「仏教の思想12 永遠のいのち<日蓮>」の整理ノートよりの抜き書きの整理結果でした。

熱情の人、日蓮、それは非常な自信家でもあり同時に内省の人、まさに多感な人でもあったわけです。それはおそらくは彼個人の性格でもあったのでしょうが、同時に、多くの思想家同様に彼の生い立ちが大いに関係していそうです。

平安、鎌倉仏教の開祖といわれる人たち、そのほとんどが身分の上下はあるもののいずれも、当時の支配階級に属する家系の出身でしたが、一人日蓮だけは千葉の漁師の息子という、自らも語っているように下賤の生まれでした。

このため、多くの開祖が自己実現のための出家の道を選んだのに比べ、日蓮は親の期待を一身に受けての「立身出世」の手段としての出家であったわけです。

そのことが、誰にも負けられない、特に恵まれた家のインテリには絶対負けたくないとの気負いが彼にあったとしても、当時の身分社会の中では当然の結果だったのではないかと思われます。叡山の大天才といわれた法然に対する異常なまでの対抗心は、もっとも具体的なそのことの現れと思われます。

その日蓮の熱情は、その弟子に、そして現代までも続いているように思われます。ということで、本著の著者の一人、梅原猛氏の最後のことばをご紹介して、締めとしたいと思います。

『とにかく、この熱情の人は死んだ。この熱情の人が死んで、七百年になんなんとするが、まだその熱情は、世界に大きな波乱を投げようとしている。』

(ご参考:仏教の思想12は昭和44年(1969年)に初版が角川書店から出版されました。)

2.日蓮の主な著作と思想(つづき)

(7)『観心本尊抄』とそれにみる日蓮の仏教思想

①慈悲に立つ永遠論と内省の克服

『開目抄』にみられるように、永遠に向かって日蓮の眼は開かれたのであり、その永遠に向かって盲いる衆生の眼を開かせたのは、彼の慈悲なのです。

『開目抄』はこのような慈悲の上に立った永遠論ですが、一方で再三再四、「自己とは何か」、そういうお前は天下一のえせ者ではないか、という問いが日蓮を妨げます。が、やがて、この内省も日蓮のありあまる生命力が征服してしまします。

日蓮は自問自答します。「日蓮とは何か。自分はすでに法華経の一行者にとどまらないのではないか。自分こそ、末世に仏が、『法華経』の流布のためにおつかわしになった上行菩薩ではないか。」と。ここに日蓮は自己に対する懐疑を克服するのです。

上行菩薩への自信は『開目抄』から『観心本尊抄』になるともっとはっきりしてきます。

②『観心本尊抄』とは

この著作の正式名称は『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』とあり、釈迦が死んで五五百年後つまり二千五百年後にはじめて、心の本尊を観る抄だというわけです。二千五百年後とはまさに日蓮の生きている末法です。末法においてはじめて心の中にある本尊心を見るという仏教が起こったといっているのです。それは日蓮独自の仏教です。

③天台智顗の一念三千とは

ここからは『観心本尊抄』の内容に入っていきます。最初に日蓮は天台智顗の『摩訶止観(まかしかん)』(中国天台宗の修行法を著したもの)から「一念三千」(一念、つまりわれわれの瞬間の心や生命に三千世界、あらゆる存在が宿っているという天台宗の根本原理)について説明します。

(三千世界の構成)

ここで、日蓮は「三世間」について重視します。三世間がなくてはたんなる観念論だ、三世間、つまり衆生・五蘊・国土にも心がある、生きとし生けるものばかりか、物質や国土にも心がある、そこにおいてはじめて非情の成仏が示されている。非情の成仏がなかったら、木で作った像や紙に書いた僧を本尊として拝むことが無益になる、と説いているのです。ここには新しい本尊論の伏線がみられます。

④「南無妙法蓮華経」、事の一念三千

一念三千の世界を知る、特に仏の世界を知る、そのための方法(観法)においても、日蓮は智顗とは違った方法をあみ出します。

智顗の観法では、直接おのれの心を見ます。心を澄まして、おのれの心を見よ、そうすれば、地獄から仏までがおのれに心に現ずるとしています。

しかし、日蓮は、この方法はわれわれ末法凡夫には難しくてできない、われらが仏を見るには「南無妙法蓮華経」ととなえることではじめて可能になると。

「南無妙法蓮華経」は日蓮にとって、たんなる経典の名ではないのです。それは宇宙の実在で、それが永遠の仏なのです。日蓮は智顗の一念三千論に、彼独自の観心の方法論、実践的な方法論を付け加えたのです。それは理の一念三千に対して、事の一念三千とというものでした。

⑤日蓮、上行菩薩の誕生

日蓮は『法華経』そのものが、末法の衆生のために書かれたとみています。そして、法華経の行者は苦難にあうと経にある。日蓮自身が苦難にあって法華の行者であることを証した、としています。

また、上行菩薩をはじめとする菩薩が、末法の初め、地上に出現し『法華経』を流布する。日蓮こそあの『法華経』に予言された受難を一身に受けた、この上行菩薩だとしているのです。

⑥歴史的哲学の創造

『法華経』のなかに「種・熟・脱の論理」というものがあります。日蓮は、この論理は『華厳経』や『大日経』にはないので、『法華経』がもっともすぐれているとの根拠の一つにしています。

この論理は、過去に大通智勝仏(だいつうちしょうぶつ)という仏がいて、その説法が種となって、その後『法華経』成立までのいろいろな説法を聞く中でその種が成熟し、そしてついに『法華経』の「本門・寿量品」の説法を聞いて、その種が脱して、さとりを開くというものです。

しかし、この論理の実践にはとほうもない長い時間がかかり、末法凡夫にはそうした仏の種はないのではないかと日蓮は考えたのです。そこで、その凡夫を救う方法として、種・熟・脱を一気に行う仏法が必要と日蓮は考え、それが「南無妙法蓮華経」の信仰だというのです。

釈迦の在世時は時間をかけて脱を教えることが出来たが、末法の現在は「種・熟・脱」の一気の教え、寿量品を中心とする法門に対して、こちらは「南無妙法蓮華経」を本尊とする法門だ、というわけです。

ここでは、一つの歴史的時間論が確認されたことに注意が必要です。末世の現在(日蓮の時代)は、釈迦在世時への還帰であると同時に、釈迦来世時を「題目の法門」においてすでに凌駕しているのです。ここに、まさに、日蓮の現在の肯定があるのです。

末法の時代、五六億七千万年の間の闇の世界、法然は未来の彼岸にその期待を投げましたが、ここでの未来はまさに希望豊かです。浄土がこの世に実現されるのです。

⑦価値創造者への転換

日蓮は『観心本尊抄』において新しい仏教の宣布者になったのです。新しい仏教には新しい本尊が必要でした。日蓮が『観心本尊抄』を書いたのが文永十年(1273)四月でしたが、その年の七月、はじめて本尊を図に描いてそれを「大曼荼羅」と名づけました。

「南無妙法蓮華経」の文字が塔の形で空中にかかっています。そして、第一グループとして「釈迦・多宝仏・上行菩薩など」、第二グループとして「文殊・普賢・舎利弗・日天・月天・天照大神など」、さらに第三グループとして「天台大師(智顗)、伝教大師(最澄)」が続いています。

もし、日蓮が自ら宣言したように末法の上行菩薩なら、第一グループとなり、智顗や最澄も及ばないことになります。ここにおいて日蓮は、はじめて、天台教学を超克したのです。(日蓮宗の立宗宣言と言えそうです。この言葉は本文にはありません。)

3.身延時代の日蓮とまとめ

佐渡における日蓮の教説がほぼ完成した文永十年三月二十六日、突然の赦免の令が下り、日蓮は鎌倉に下り、1か月半後身延へ向かい晩年をここ身延で過ごします。

佐渡において教説を完成していた日蓮は、身延においてはその教説の布教に力を注ぎます。その方法は特に彼の弟子や保護者に多くの手紙を書くことだったのです。そして、その新しい思想の保護育成活動は成功し、多くの門下が育っていきます。そして日蓮の門下は、師日蓮同様、多くは戦闘的な布教者でもありました。

身延にとどまること9年、体のおとろえを感じた日蓮は弘安五年(1282)九月に身延を下山、故郷での保養に旅立ちます。しかし、九月十八日池上まで来て動けなくなり、十月十三日池上にて亡くなりました。

(おわり)

以上、今回も長々としかもうまくまとまりせんでしたが、「仏教の思想12 永遠のいのち<日蓮>」の整理ノートよりの抜き書きの整理結果でした。

熱情の人、日蓮、それは非常な自信家でもあり同時に内省の人、まさに多感な人でもあったわけです。それはおそらくは彼個人の性格でもあったのでしょうが、同時に、多くの思想家同様に彼の生い立ちが大いに関係していそうです。

平安、鎌倉仏教の開祖といわれる人たち、そのほとんどが身分の上下はあるもののいずれも、当時の支配階級に属する家系の出身でしたが、一人日蓮だけは千葉の漁師の息子という、自らも語っているように下賤の生まれでした。

このため、多くの開祖が自己実現のための出家の道を選んだのに比べ、日蓮は親の期待を一身に受けての「立身出世」の手段としての出家であったわけです。

そのことが、誰にも負けられない、特に恵まれた家のインテリには絶対負けたくないとの気負いが彼にあったとしても、当時の身分社会の中では当然の結果だったのではないかと思われます。叡山の大天才といわれた法然に対する異常なまでの対抗心は、もっとも具体的なそのことの現れと思われます。

その日蓮の熱情は、その弟子に、そして現代までも続いているように思われます。ということで、本著の著者の一人、梅原猛氏の最後のことばをご紹介して、締めとしたいと思います。

『とにかく、この熱情の人は死んだ。この熱情の人が死んで、七百年になんなんとするが、まだその熱情は、世界に大きな波乱を投げようとしている。』

(ご参考:仏教の思想12は昭和44年(1969年)に初版が角川書店から出版されました。)