昨日は21日、東寺の縁日弘法市の日です。

元来縁日は神仏がこの世と縁を持つ日とされ、この日に参詣すると大きな功得があるといわれています。

東寺では空海が亡くなられた21日、御影堂で行われる御影供のことを指しています。

当初は年1回だったものが1239年以降は毎月行われ るようになったそうです。

多くの人が訪れると茶店が立ち、現在では多くの露店が立ち並ぶ縁日となっています。

境内の隅々に多くの露店が並び、毎月約20万人ほどの人が訪れています。

私が東寺に着いたのは7時半です。

西門より入ります。

日中は大混雑しますが、朝早いうちは空いています。

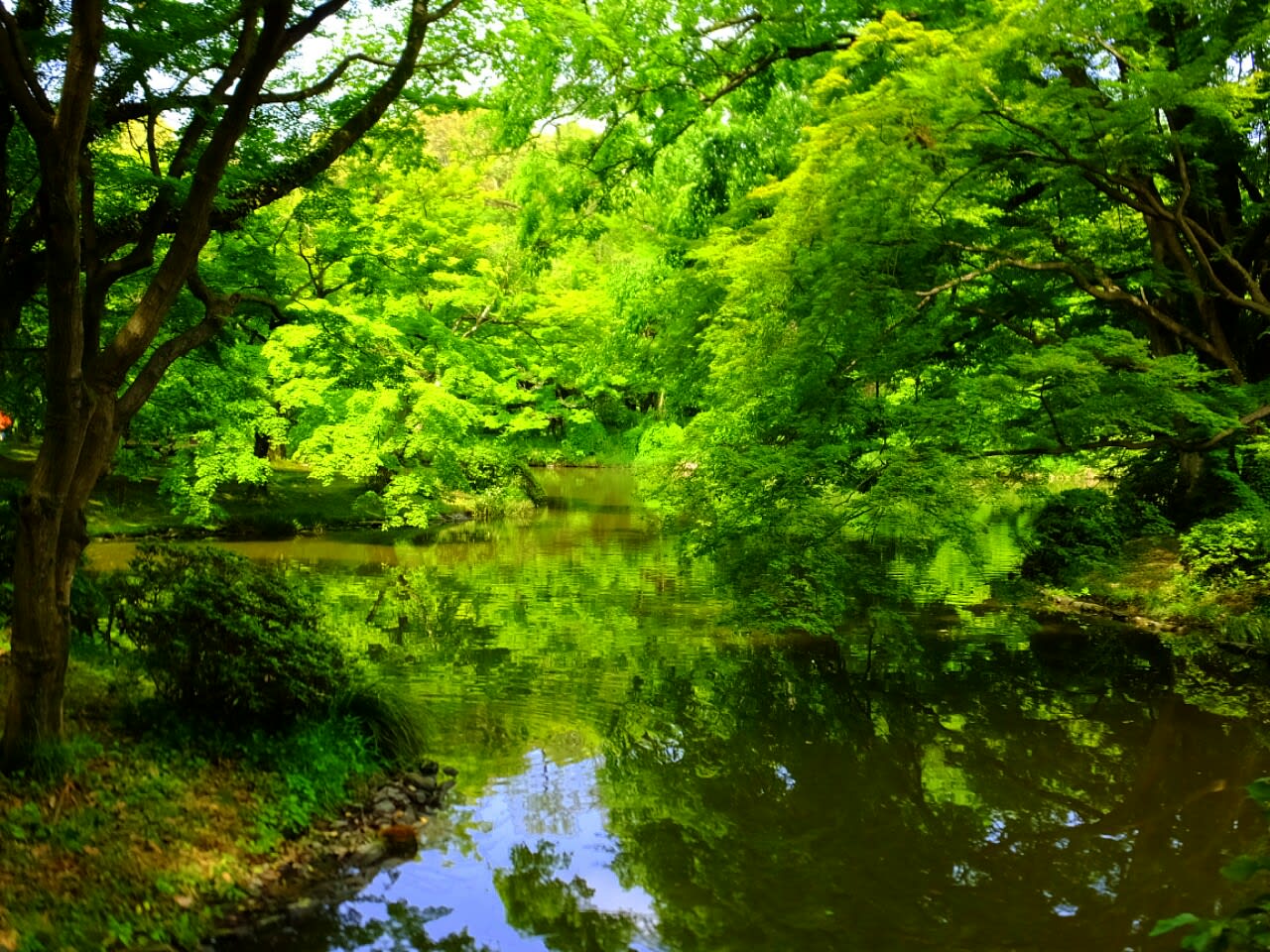

蓮池と五重塔

まず向かったのはよく草花を購入する花や植木のエリアです。

気に入った山野草があると購入します。

日中は通路が人でごった返し歩けなくなります。

ここには食べ物、骨董、仏具、焼き物など何でもあります。

六文銭の茶渋染物

露店を見て歩くだけで楽しいです。

漬け物やさん、私もときどき買い求めます。

修業大師さまへの参拝が多いです。

南大門前の歩道にまで露店がでています。

最後に不二桜と五重塔

京都で弘法市と並んで人出が多いのが、毎日25日北野天満宮の天神市です。

最近は骨董などを買い求める欧米人もよく目にします。