私たちの随筆サークルが、いつの間にか空中分解状態になっていることを、自分は難聴で知りませんでした。これでは、話し合うというよりお互いに認め合うことさえできません。

随筆サークルの先生は生徒を育て、生徒は仲間同士として互いの成長を認め合う。

ところが、先生は生徒を見捨てるし、随筆の仲間同士は平気で相手を侮辱する人もいる。それでは、「意見の違いを認め合う」こともできません。

ろうあ者の世界では、お互いがコミニケションを取りづらいのですが、健常者の世界では少しましかと思っていました。アイヌ民族のように、差別で傷ついた人の心は、簡単に癒されません。同じサークル仲間が出版した自費出版本に、「同じ境遇に置かれなければ、その人の本当の気持ちは分からない」と書いてありました。

私は、自己中心的な人にはかかわらないようにしています。そして、人間は罪深いと思っている人のほうが、謙虚で好きです。

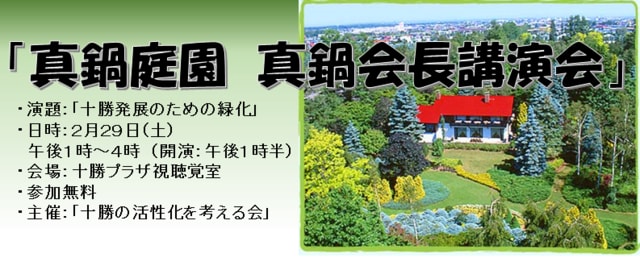

「十勝の活性化を考える会」ブログ読者 Ⅿより

注)差別と区別の違い

「差別」と「区別」との違いは難しい問題であるが、その違いを理解することは本質的な問題である。というのは、「分ける」というのは人間の基本的な作業のひとつであるが、その「分ける」という行為に非合理性があった場合は「差別」という言葉が用いられ、合理性を認識した場合には、「区別」という言葉が用いられる。

女性に選挙権が与えられないのは、「女性差別」である。また、特定の地域の人に選挙権を与えないということがあるとすれば、それも「差別」である。

しかし、この問題はそれほど単純とは言えない。

何をもって<合理的>と言い、何をもって<非合理的>と言うかが問題である。例えば、海外居住者に選挙権がないのは、これまで<合理的>と判断されてきたが、最近ではその問題性が認識され、海外居住者の投票が始まっている。

「差別をしてはならない」というのは現代社会の鉄則であり、アイヌはこの差別に対して、長い間、苦しんできた。そして今もアイヌへの差別は続いている。我々は何をもって差別を合理的とみるか、非合理的とみるかは、本質的な問題である。本質的な問題とは、「我々はどんな社会を目指すのか」ということにつながるのではないかと思う。

「十勝の活性化を考える会」会員