ここから本連載は関寛斎の北海道入植編に入るわけだが、その前に当時の北海道はどのような状況だったのか、なぜ関一族が広大な入植地を入手できたのか、その背景を説明しないわけには行かない。

新谷行氏が「アイヌ民族抵抗史」のなかで、そのことを簡潔に記述しているので引用したい。

明治国家の北海道・植民地経営

近代国家の成立と蝦夷地併合

嬢夷地を北海道と改称

『一八六八年のいわゆる明治維新、薩長を中心とする天皇制中央統一国家の出現は、アイヌ民族にとって、いったい何を意味したであろうか。

一八六九年(明治二)五月、箱館五稜郭に逃げ込んだ榎本武揚以下の幕府の残党を制圧した明治政府は、同年七月、蝦夷地に開拓使を設置する。すなわち、天皇制近代国家によるアイヌの併合と支配が始まるのである。

明治維新までの北海道には、渡島半島の松前領、日本海岸の庄内、秋田領、太平洋岸の津軽、南部領等があったが、内陸部のほとんどは蝦夷地となっていた。これはもちろん、侵略者の勝手な領有と区分であったが、それでも江戸幕府は、一応内陸部を「アイヌ民族の土地」として認めていたのである。ところが、天皇制近代国家の出現は、これをその根底から否定した。すなわち、明治六年の「地租改正条令」を発令するにあたって、蝦夷地を持ち主のない土地として、天皇の財産としてしまうのである。

もともと、アイヌ民族には土地所有の観念はなかった。部族間のイオロ(猟区)はあっても、これは人間の土地ではなく、あくまでもカムイ(神)のものであった。カムイに守られながら、アイヌ人はこのイオロで自由に猟をすることができたのである。それはアイス民族の生存の権利であった。

しかし、明治政府はこのアイヌ民族の生存の権利を完全に否定し、すべての土地を勝手に没収したのである。ここからアイヌ民族の決定的な不幸が始まる。すなわち、松前藩の重圧から解放されたはずのアイヌ民族の背には、明治政府による「民族根絶」という、より徹底した、強力な重圧がのしかかってくるのである。

明治政府は開拓使を設置した年の九月、蝦夷地を北海道と改称した。これは当時、蝦夷開拓御用掛として、不本意ながら開拓の仕事にたずさわっていた松浦武四郎の《道名の義につき意見書》によるものであった。松浦はこの意見書のなかで「日高見道」「北加伊道」「海北道」など六つの侯補名をあげた。

このうち「北加伊道」が採用され、さらに加伊が海と改められて「北海道」となったのだが、ここで武四郎が述べているように、「カイノー」とはアイヌ人が互いに自分たちを呼ぶ言葉であり、「北海道」という名には松浦のアイヌ民族に対する愛情が注がれていたのである。』

§

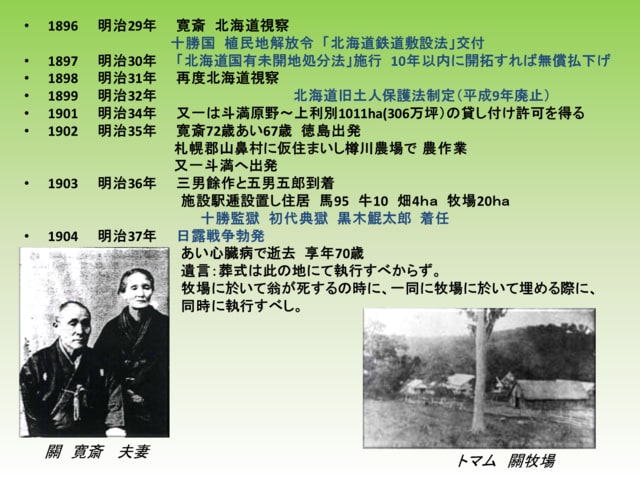

「シャクシャインの戦い」で、自由貿易の権利を奪われ「クナシリ・メナシの戦い」で、民族の生存権と自決権を奪われ、衰退の一途を辿って行ったアイヌ民族は、明治政府によって「民族絶滅」の危機に陥れられた。そのような背景を知らない訳では無い本州の和人たちは、自らの経済的利益のため「夢」を抱いて「未開の地」へ殺到して行った。関寛斎もその一人であり、私の先祖もそのようにして北海道へ渡ってきたことは、書き換えることのできない歴史上の事実である。

「十勝の活性化を考える会」会員 K