0310_悪魔の祈り(002)裕也の冒険-南国の老女①-

-南国の老女①-

少女デルアドは、翌朝早くから苔(こけ)を集めた。

手さげの籠(かご)に山盛りに摘(つ)んだ。

そして、小高い丘の領主の古城へ向かう。

今日は、お婆(おばば)のところには寄(よ)らない。

町を突っ切り、はじめて少女は城を訪(たず)ねた。

石積みの老壁。堀(ほり)に木の橋が架(か)かっている。

壁や橋は、ところどころ欠けている。

少女は、周りを良く見渡した。

城に入るにはこの橋を渡るしかない。

衛兵(えいへい)らしき者は誰もいない。

(この国は、朽(く)ち果てようとしている)

自分の意思か?誰かが囁(ささや)く。

そう人々に思わせるような城の姿である。

もともと、城を訪(おとず)れるものはいない。

領主の持つ意義(いぎ)はエネルギーの流れにある。

土地のエネルギーは、自(おの)ずと領主に流れ支配される。そして、民へ。

歴史の上で、長い間この国を攻めてくる者もいない。

民を守るための兵士が居るわけではないのである。

少女デルアドは、橋を恐る恐るわたる。

「ギィイ。ギィイ」

足の下の木の板が軋(きし)む。

門の前までたどり着いた。

木で出来ている大きな両開きの門が聳(そび)えている。

声を出して呼んでみようかと思ったが、押しとどめた。

「お邪魔します」と聞こえないような小声で言うと扉を押してみた。

「ギィィィィ」(おぉぉ開く!)

少し中に動いた。

(もう少し押してみよう)

少女デルアドは、自分の体が城に入れるくらい扉を押し開けた。

「ギィィィィィ」

ズズゥーーーン。

中には、目の前に塔が三つ聳(そび)え立っている。

くるっと頭が回った気がした。

その手前には、土台の石創りの屋敷。

中央うにぽっかり空いた入口がある。

その前に老婆が一人、背中を丸めてたたずんでいる。

古びたボロボロの布(ぬの)を纏(まと)った衣服。

少し疲れて黒い影に沈んでいるように見えた。

少女デルアドは、恐る恐る喉(のど)の奥から声を絞り出した。

「す。す。すみません。お婆(ばあ)さんは、ここの領主ですか?」

「えへへへ。へ。

ごほぉん。

そんな大層な者に見えるかい。

単なるこの城に使える召使だよ」

老婆は、心の底から力を振り絞り堂々と言い放つ。

「領主様にお取次ぎ願います。

命の苔を献上(けんじょう)しに参りました」

少女デルアドは、恭(うやうや)しく言った。

本当は、祈りのエネルギーを宿(やど)した苔である。

少女は、適度に献上するのに見合う呼び名をつけた。

「その贈り物には、何か目的があるのかのう?」

老婆は、人が訪ねてきたのが嬉しいのか、何か嬉しそうである。

「私を書庫に入てください。

どうしても読まないといけない本があります」

そう聞くと老婆は、さっと少女の手から籠を取り上げた。

じっと見て、匂いを嗅(か)いだ。

(毒ではなさそうだ)

「その苔は、私がもらっとこかの。

ほら、書庫の鍵じゃ。

ほれほれ」

老婆は、何をしに来たのか見透かしていたのか、平然としている。

そして、苔を摘まみ口に運んだ。

少し老婆の顔に光が差した。

(これは、良い)

そして、老婆は石創りの屋敷の奥にある下へ降りる階段を指さした。

「お婆様(おばあさま)。ありがとう」

そう言うと、辺りを見渡してから、下へ降りる階段に向かった。

少女デルアドは、書庫にさえ入れれば満足なのである。

(なにかと文句(もんく)を言われない)

領主に知られない方が得策かもしれないと思った。

「最下位の部屋だよ」

老婆は、言い捨てる。

少女は、歩き出した。

暫くして、老婆もそっと少女の後ろについて行く。

少女は、気付く様子もなく、ゆっくり用心して階段を降りていく。

階段は、下に行くほど暗くなる。

だが、不思議と壁の蝋燭(ろうそく)の灯(あか)りが順に燃え周(まわ)りを照らす。

最後まで降り切った。

そこには、鬼の扉があった。

(書庫の扉!)

それは、鉄で出来ている扉である。

頂点に角のある黒い鬼の頭があしらわれている。

そこから黒い吐息が左右に二つずつ吐き出ている。

枠の下側に燃える太陽と金環の太陽。

華の弦が伸びている。

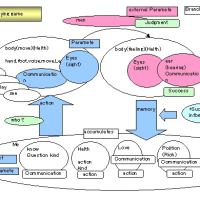

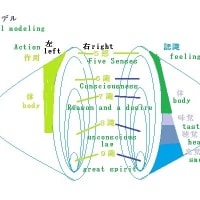

二つに分かれた扉は、右左の脳を表している。

(神経の模倣(もほう)?)

(知識?)

左の扉には、数字と言葉の塔が描かれている。論理の塔。

右の扉には、音楽と図形が街を形どっている。創造の都市。

扉は繋がって、宇宙を構築する。

それが、脳の中にある。

右の扉には鍵穴があった。

少女デルアドは、恐る恐る老婆からもらった鍵を刺す。

「ギュギュギュギュ」

回してみる。

「ゴォォォン。ガシャン」

扉が動く。

つづく。次回(悪魔の祈り(003)-南国の老女②-)

#裕也の冒険 #自作小説 #悪魔の祈り #裕也 #デルアド #南国の老女

※旧話は、随時、アルファポリスに掲載しています。

イラストは、少しか修正できませんでした。機会があれば色を塗ります。