みなさまこんにちわ。

突然ですが、4年前から今の師匠でありボスのSanjay Saint先生に憧れていました。大学教員として思い悩んでいた頃に、メンターはメンティーを選ばなければならないという衝撃的な論文がHarvard Business Reviewから出ていました。ふとその記事を読んだ時に電撃が走りました。

もちろん元々セイント&フランシスという教科書をポケットに入れている意識たかい系の医学生でしたので先生の存在は当時から存じておりました。

一年以上前に志や思いを精一杯詰め込んでお手紙を出したことを思い出しました。そしてこの時も自分のメンター徳田先生の完全バックアップがありました。

結果的に、僕はVisiting professorとして、こちらに来させていただきました。そんな感じでスタッフや学生に紹介されると毎回恥ずかしく申し訳なく、Studentと言ってほしいくらいです。

完全に厚遇したいただいているので・・なんだか本当に申し訳なく、本当に感謝しかありません。その分いろいろな圧力からかファカルティースタッフと共同研究がやりやすく進むので助かっており、貴重な時間を充実して過ごしております。

さて最近思うところあり、破壊的円安以外の事はいい感じに目標を達成しつつあること、大学業務のタスクシフトや多くの業務の権限譲渡もうまくいっており結果が出てきていること、

また総合診療領域で日本全体の改善活動を客観視しつづけるために、Michiganにもうちょっといる方が良いと判断しました。

僕のやるべき仕事は、自分が思う"なんとかしければならない大きな問題"の診断と治療であると思い続けているからです。

研究費や日本から様々な要請次第ですが、未来をどう生きていこうか考えていこうと思います。

もちろん専門医機構や学会関連の様々な公的な仕事はプロレス的にストロングスタイルで生活を犠牲にしながら無報酬で受け続けていますが、時間の制約もあり今後それ以外の依頼は考える必要があるかもしれません。

深夜3時や朝5時の会議が毎日あるのは流石に体が対応できないので原則的にメールやスラックで対応しようと思います。

さて、前置きが長くなりましたが、今日はナイジェリアのラジオパーソナリティーの先生に話し方の個人レッスンを受けました。

非常に美しい英語で、カッコイイのです。なので、僕の見た目は髪も髭もボーボーですが、せめてお話する姿くらいはカッコよくなりたいなぁと。

料金は大体30分300円くらいです。安い!笑

せっかくなので、その要点をメモしておきます。いつか振り返ろうと思います。

個人的な練習法としては神田伯山(昔は松之丞といつ名前でした)さんが好きで講談を聞いてクチマネをしながら自分の領域にどう応用するか模索していました。結構、世界共通するものがあるなと思います。

ナイジェリアのラジオパーソナリティー:デニスの教え

1声は一番いい声を腹部から共鳴して出すことを意識する

2自分の一番良い声は録音して自らでキャリブレーションしていく

3ピッチ(話す速読)は緩急をつけながら、一般的な人が話す平均の速度であることを目指す

4(顔の表情は音で伝わるので)、相手が心地よく聞けるように(誰もいなくても)常に笑顔で話す

5 目の前に自分にとって心地が良い人、好きな人がいる様子を想像しながら、語りかけるように話す

6 姿勢:腹から声が出るように大きくリラックスしたポジションを意識する

7 言葉と言葉の間の無音(ポーズ)を意識する。

8常に自信を持って話す。

9話す姿を鏡に映してメタ認知を働かせる

と教えてもらった時点で、タイムオーバー。

300円でめちゃくちゃ良い学びになりました!

また、面白い共有すべきことがあればマイペースに記載してみます。

みなさま、こんにちは!和足です。

新しい大学総合診療運営の形として島根のNEURAL GP networkも随分と活性化してきました。

これまでなかった出身大学、年齢、役職など無視して各自にリーダーとして動いてもらうティール組織構造です。

いやぁ、離島でも、島根でも、

さて、

実は彼女が後期研修医として最初の5ヶ月間で、

初診外来はフィジカルという武装を行って興味深々に待ち構えてい

シンプルですが、県立中央病院の先生方の力作です。

https://www.ccjm.org/content/

総合診療医たるもの舌診を大事にしており、Ludwig angina でdouble-tongue signを見つけ、抗生剤を使用しているうちにBlack hairy tongueの所見が現れたというあまり米国ではあまり着目され

ちなみに、

https://casereports.bmj.com/

口腔底の占拠性病変に特に特異度の高い所見だと僕は確信していま

他には、我が家の坂口先生とも以前Black hairy tongueをJGFMから発表して楽しんでいましたので、

https://onlinelibrary.wiley.

ということで、タテ・ヨコ・ナナメの僕らの島根のNetwork

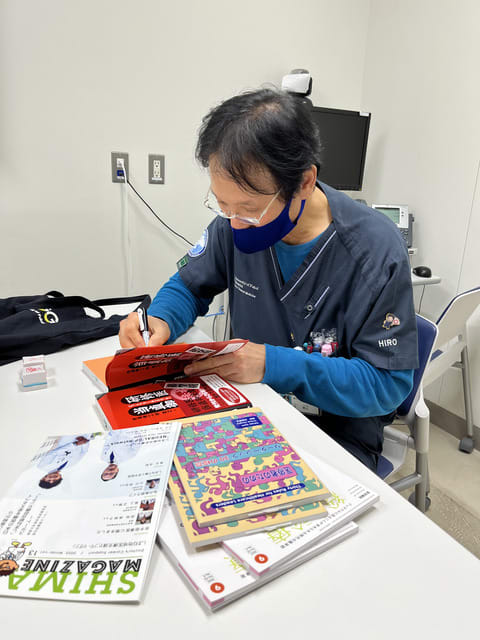

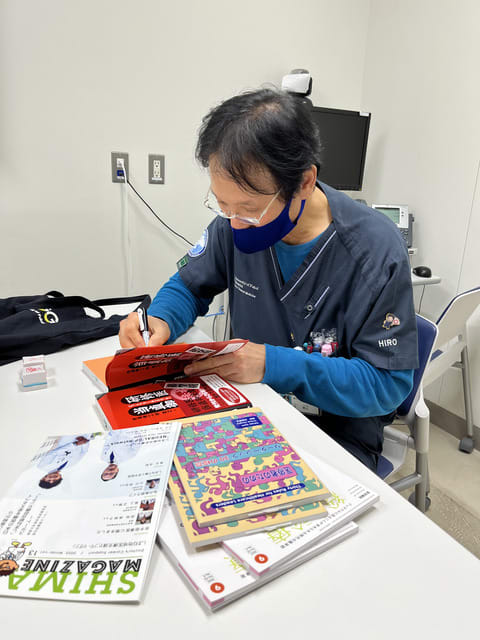

みなさま、こんにちわ。今日は岩田健太郎先生の著書の書評依頼を恐れ多くも頂きましたので、忖度なく色々書かせていただきます。

と言うのも、岩田先生も抗菌薬不適切使用の研究を以前やられていました。僕らも数年前から優秀な医学生さんにメンタリングしつつ去年PLOSONEで発表した感冒に対する不適切な抗菌薬の使用方法(だけでない)に日本の医師はやはり試験や再学習の必要性が重要だと思っておりました。

特にソロプラクティスで抗菌薬の使い方に少しでも不安を感じた先生方にはこちらはとても良い書籍と思います。

書評

自分が抗菌薬を処方する際に岩田健太郎先生に背後から診療を観察されている気がする・・本書を精読した後に現場に臨んだ時の率直な感想です。

本書は2011年に初版が出されて10年以上の月日を経てこのCOVID-19パンデミックの時期に大きく改定されて世に出ました。僕は初版も勿論読んでいました。ちょうど当時総合内科後期研修医であった自分の映像が脳内に浮かんで少しセンチになります。病棟診療で毎日ヘロヘロになりながら、無数にある類似の(無駄そうな)抗菌薬の中からどのようにベストな抗菌薬をシンプルにカッコよく選択するか?その重要な事を数ページ毎読んでは、次の日に初期研修医にまるで以前から体得していたかのようにイキって教えていたことを今ここに認めて懺悔します。

改定というよりは新しい書籍に生まれ変わっていますので、ここで論評したく思います。まず読みやすさと脳に染みる感じが桁違いです。僕の経験では、日夜奮闘する臨床家が教科書を読む際に重要とする事は、文字がズバッと脳内に入り込み、感情が揺さぶられ、マインドセットが変わる文章であるかどうかと思っています。つまり「心に刺さる」かどうかです。僕は大学のセンセーの文章が嫌いで、難しいことを頭良さそうに難しく書いているだけの(読み手の行動が変わらない)文章が如何に双方に無駄で、時代遅れか。ところがどっこい本書は枝葉を削ぎ落とし極めてシンプルに心に刺さる文章で一貫しています。また情報の見せ方もウマいです(何故か悔しい)。重要な我が国のサーベイランスや資料などはスマホからQRコードで読み取れるようにまで進化しています。極め付けはプライマリケアの現場で用いるべき・用いるべきでないリストなどが商品名で要所に出てきて脳に染みるのです、口調は優しいけれど容赦無くぶった斬る、そしてまたぶった斬る (笑)。全ては、臨床家と患者にとって有益であるために必要なことです。変な忖度や同調圧力にも屈しない本質的・合理的知性が随所に散見されるので、最高に楽しい読み物としての側面も持っています。

今の時代の為に新しくブラシュアアップされた研究内容も見逃せません。本邦でのESBLに対するセフメタゾールの立ち位置、大動脈瘤などの重大な副作用が多いため米国FDAがキノロンをなるべく用いないようと推奨していること、またまた神戸大学病院の第三世代経口セフェムの使用数がついに0になり、院内採用もやめたという論文は痛快です(上記を聞いたことがない人は是非お読み下さい)。

医師は患者さんのために正しいベストとおもわれる診療をしたいと心から奮闘している真面目な方が多いです。しかし時に、各専門分野とのぎりぎりの境界領域では、判断に対して最後の一押しの勇気を誰かにもらいたくなることもとても多いのです。感染症診療に限れば、それは自分達の診断への不安と、ベストな抗菌薬処方ではないでしょうか?つまり、これは本書の哲学的対話(岩田先生の独り言)に触れる最高の動機付けとなります。

ここで問います、“あなたは抗菌薬を必要としている患者にベストな抗菌薬を処方し、必要ではない患者に抗菌薬を使わないという根拠を持った判断ができますか?”

この問いに対して、Yes,勿論だぜ!という方は本書を読まずに次のステップへ進んで下さい。しかし、少しでも不安を感じた方は、ぜひ本書を手に取りましょう。本書の最大の長所【脳に染みる知的興奮】に遭遇するであろう事をお約束します。

冒頭、背後から岩田先生に観察されると書きましたが、ここまでお読みいただき意図がわかってくださったと思います。抗菌薬処方で困ったアノ日、他科と揉めそうなアノ時に(揉めないで下さいね)、僕らのバックにはアノ岩田健太郎がいる!そんな感覚を感じつつ自分の抗菌薬処方に間違いなく自信がもてるようになるでしょう。

皆様、こんにちわ。

朝は回診、昼は自分の研究系作業やQI活動、夜は日本の仕事と楽しくやっているうちにあっという間にブログを更新する時間がなく過ぎてしまっていました。

きっと集中して毎日を過ごしているので、充実しているのだと思います。

今日は、回診中に君ならわかるだろう?この皮疹はなんだと思う?的なハードル上げられる感じで皮疹の診断名を学生さんの前で聞かれて、、日本のジェネラリスト舐めるなよ〜的に望んだら

いやいや知らんぞ!というか初めて聞いたという診断名でした。

その名もGrover disease

なんだそりゃ!?チームリーダーのNate曰く、アメリカではどうも多いようで、なぜなのかはわかりませんが、多分白人患者さんを見る機会が多いからかなぁと思います。

別名はTransient acantholytic dermatosisと言います。

患者さんの写真などは病院の就業規定で出せないので、イメージですが。こちらのサイトで画像は見れます。

まさにこれと同じでした(皮膚科医の先生からしたら常識かもしれませんが)。

Transient acantholytic dermatosis. Grover disease | DermNet NZ

ゲシュタルト的に説明すると特に胸部や背部の体幹の皮膚特に下着に隠されていない首周り的な体感、小さくやや硬く盛り上がった赤い丘疹~水疱で。勝手に治る一過性の皮膚疾患のようです。

文献的には主に40〜50歳以上の男性(女性と比較して3倍多い)に見られます。

原因は不明ですが、日焼けした皮膚への外傷が関係していると考えられています。

数週間から数ヶ月間持続します。この皮疹は通常勝手に治ります。正確な原因も不明ですが、熱や汗と関連して汗腺障害が生じて発症するとの説、太陽光への暴露後に生じるとする説、アトピー性皮膚炎や皮脂欠乏性皮膚炎に生じやすいとの説などがあるとのこと、否定的見解もあるので、まぁ結局よくわかっていません。

そんなこんなで、今日は感動したのでちょっと勉強したことを記録しておきました。

ちゃんちゃん。

みなさまこんにちわ。

すでにDr.Watariの論文一発変換ソフト(原著論文編、フルケースレポート編、クリニカルピクチャー編)を作成しました。

近日Pilot study的に実施してみてうまくいけば、全国一斉公開しようと思います。

企業であればもちろん有償で良いのでしょうが、(僕は国家公務院になるので)全国のGeneralistのためにも無料が良いかと。

さて、タイトルのことを質問されましたので、ブログをコピーして渡せるようにこちらに記しておきます。

そんなに難しくなく、もう決まりきったことなので、小脳反射レベルでこのようなことを埋めれるようにしておくといいかなと思う次第です(もちろんその重要性を理解指定いることが大前提です)

サンプル例(後で時間ができれば色々なパターンを増やしていきます)

Conflict of interest:

ない場合:The authors state no conflict of interest

ある場合:Author T.W. is a member of Committee XXXX. Author T.W. owns shares of Company Shimane mentioned in the article.

Informed consent: 通常これ一択のはずです。今後法律が変わり市中病院と大学病院で変わる可能性がありますのでご注意を(2022年4月)

Informed consent has been obtained from all individuals included in this study.

Ethical approval:

The research related to human use has been complied with all the relevant national regulations, institutional policies and in accordance the tenets of the Helsinki Declaration, and has been approved by the authors' institutional review board or equivalent committee.

Data Availability Statement: (すでに以前のブログで丁寧に記載しております。こちらはDiagnosisの雑誌の内容より転載です)

以前のブログ:https://blog.goo.ne.jp/wataritari/e/7f6789a657e6184f6da43cba177bd66fThe datasets generated during and/or analysed during the current study are available in the [NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS]

The datasets generated during and/or analysed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Data sharing is not applicable to this article as no datasets were generated or analysed during the current study.

All data generated or analysed during this study are included in this published article [and its supplementary information

files].

The data that support the findings of this study are available from [third party name] but restrictions apply to the availability of these data, which were used under license for the current study, and so are not publicly available. Data are however available from the authors upon reasonable request and with permission of [third party name].

みなさまこんにちわ。

Ann Arborの生活も慣れて、昼はUniversity of Michigan Healthcare systemでの業務、夜は日本の業務もあり、ほとんど休む暇もなく、土日くらいはゆっくりマインドフルネスをして散歩しようと決めています。そうしないと脳から煙が出る感覚を初めて味わいましたので、やはり健康が一番です。

往々にして、学生さんや研修医さんからもの大量のメールや問合せがくるのですが(それが若い人の特権なのでとても良いことではあると思います)、今日はよくどうしたらいいか質問されることの一つを見つけましたので、せっかくなのでまとめておきます。

今日はお遊びですが、とても重要です。ズバリ、論文を投稿したけれども、査読の返事がこない時にどうしたら良いか?

悩みますね。心の底から他者を思いやる日本人なのでどうしても、相手は忙しいだろうか?逆に怒られないだろうか?など僕も気になります。自分の博士論文ではそれで失敗して8ヶ月待ったり、責任のEditorが突然居なくなってしまう(亡くなられたのでしょうか?)などで、1年早く卒業できる機会を逸したのでそれ以降査読への確認依頼は独自にルールを決めています。

論文でもジャーナルの格式や、種類で変わると思います。独自の全く科学的根拠のない空想的目安としては

1 論文の形式 ✖️ ジャーナルの格式 = 連絡するべき待ち期間(月単位)

2 ジャーナルが明示する平均初回判断の日数✖️ 1.5 - 2.0

くらいでしょうか。

2のように元々ジャーナルが既にアクセプトまでの期間や、パブリッシュまでの期間を公表している場合は小脳脊髄反射レベルで上記の式で催促OKと思います。

ではそれらがない場合ですが、

僕はジェネラリスト系研究の感覚ですので(基礎実験や臓器別専門的な雑誌は全く分かりません)、経験的直感を大切にしますので完全に適当な記載をおゆるしください。

論文の形式

レター 0.5ー1.0

ケースレポート 1.0-2.0

原著論文 2.0-2.5

レビュー 2.0-3.0

で考慮している感じです。

ジャーナルの格式ですが、

ジェネラリスト系の論文であれば (専門によって大きく変わります、単なる考えた方の一例です)

IFなしでは 1

IF 0点台〜 3未満 2~3

3<IF<10では3

それ以上では 4

あたりを積算して考えているように感じます。あくまで直感です

しかし周囲と相談した経験的にはあながち外れていないように感じます。

さらに絶対的自信がある場合はさらに0.5をかける印象(つまり強烈に催促)でしょうか。

ともあれ、論文の形式 ✖️ ジャーナルの格式 = 1stアクションの連絡(月単位)に当てはめてみましょう。

ケースレポートを投稿ならば1点、そして例えば内科学会の英文誌IMやPC学会のJGFMでは論文の格式は2くらいとして計算すると大体2ヶ月待ってみるという感じでしょうか?例えばNEJMのケースレポートであれば、格式が高いので大体確かに半年くらい待っていることもあります。QJMのように一撃アクセプトのようなことが多い雑誌では逆に短くて良いでしょう。このようなことも投稿しないとわからないので、ぜひ投稿して感覚を掴むことををお勧めします。

次は、英語のマイルドな失礼のない催促状の書き方です。

とりあえず、遊びでこっちの先生にNative Check (Jasonさんや友達のAshwin Gupta先生)してもらっているので使えるかと思います。お楽しみに。

見出しの写真は

僕が購入する時に決まって3回に1回は故障して1ドルを損失するふざけたコーヒマシーンです。大体いつも壊れています。信じられないクオリティーの低さが逆に愛おしいです。

みなさま

毎朝回診しているとそれだけで、結構時間が削がれるので、やはり午後と夜と深夜は集中して無駄な時間を過ごさないように意識を高めていたりします。

が・・日本の仕事はいっぱいありますし、トラブルはつきもので、今日は−20度近い極寒の中、アパートの水道管が破裂!?したり、昨日は洗濯機が使えなくなったりと米国あるある事情でなかなか邪魔はされることはつきものです。

さて、今日は後期研修医の先生に質問されたので、彼にFeedbackとしてお渡ししたものと同じものをこちらに添付しておきます。

今回はAuthor contributionの書き方です。これは米国では、著者の問題はかなりちゃんとしていて日本みたいに研究に関わっていなくて臨床業務だけしていたのに名前が入っていたりと非常に危うい医局を見かけたりしますので(Gift authorshipの問題ですね)こういうことをしっかりと明記する論文はまぁまぁいいジャーナルだなぁと思います。というかそれがスタンダーであるべきだと思いますが。

きっとお役に立つのではないかと思います。

Author contributionの書き方:

やっていることを書いて、イニシャルをたす方法

“Conceptualization, X.X. and Y.Y.; methodology, X.X.; software, X.X.; validation, X.X., Y.Y. and Z.Z.; formal analysis, X.X.; investigation, X.X.; resources, X.X.; data curation, X.X.; writing—original draft preparation, X.X.; writing—review and editing, X.X.; visualization, X.X.; supervision, X.X.; project administration, X.X.; funding acquisition, Y.Y. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.”

次に、文章的に流れを書く方法です。

”X.W. designed the study, the main conceptual ideas, and the proof outline. X.T. and T.W. collected the data. X.A., X.K., and X.O. aided in interpreting the results and worked on the manuscript. X.T. supervised the project. X.W. wrote the manuscript with support from Y.A. and Y.T. All authors discussed the results and commented on the manuscript.”

イニシャルのところを、自分達の名前に入れ替えれば相当早く時間が捻出できると思います。

ぜひ、若手の先生方、お使いくださいませ。

*写真は凍結した川を余裕で歩いて渡る瞬間です。。やばいですね。外にずっと居たら多分僕は死にます。