今日は、午前中用事が有って出かけておりました。

クタバッタ訳ではありません、あしからず。

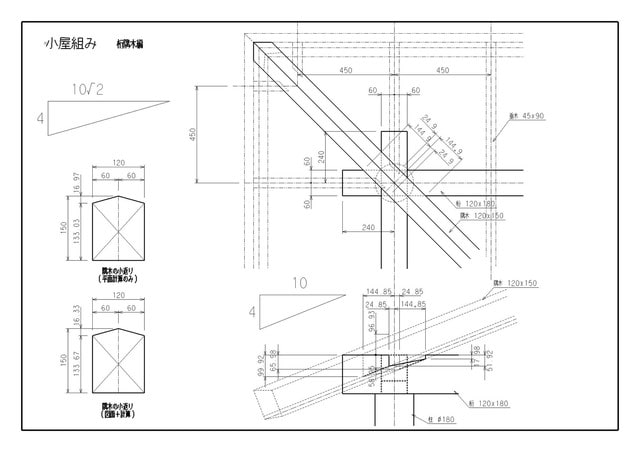

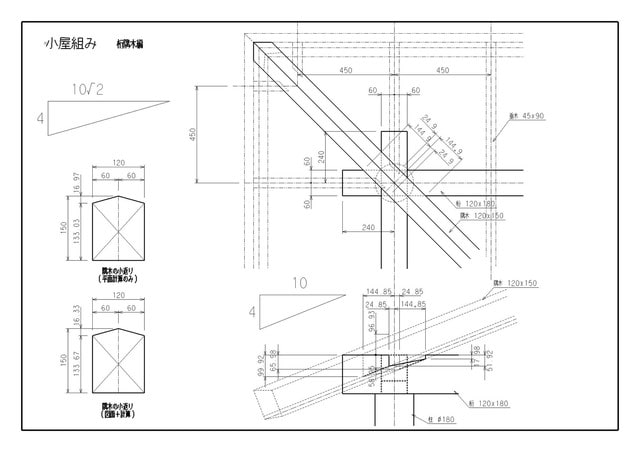

さて、桁の加工です。

昨日までに、垂木の勾配の背と、隅木の勾配の背を出しましたが、

必要なのは二つの差で、隅木の勾配の背≒156mmから、垂木の勾配の背≒97mmを引いた

≒59mmを勾配に削り落としてやります。

再度の図面、この図面の下の方の良く解り難い絵のように削り落とします。

寸法は削り落とす桁に対してのみ描き込んでありますが、絵の右側の寸法が

桁の手前の面の削り込む深さで、

左の寸法は、桁の裏側になる面の削り込み深さの寸法です。

で、中央に描き込んであるのが、先ほどの計算から出てくる≒59mmと

垂木の勾配の背≒97mmと言う事で、これが削り込む深さの基準で、

柱芯の直上での深さになります。

更に上に引き出している寸法の下段が手前、上段が裏の平面的な位置になります。

何だか、斜めに削り込んでいくのが少し妙な感じもしますが、

この部分は、隅木の為の鉤込みですから、こんな形で正解です。

但し、図面にある数字は、すべての条件がこの図面と同じでないと

参考にはなりません、屋根の勾配が変わり、部材の大きさが変われば

当然、削り込む深さも、削り込む角度も変わりますからね。

ですから、まず垂木の勾配の背と、隅木の勾配の背を出して、

その差を深さの基準として、図面の柱芯(桁芯の交錯しているポイント)から

隅木の流れに合わせて、それぞれの方向へ対角の屋根勾配で削り込んでやります。

いきなり丸鋸で差の深さまで切り込んじゃだめですよ

勾配とは逆方向へも(水下だけでなく水上へも)削っていかなくてはいけませんので、

(図面の間違いに気が付くオヤジ、平面で桁が縦と横で逆になってました。3Dも)

(又しても昨日の絵)

しかし、この鉤込みは何か良い手はないのかな?取敢えず浅い方の深さに合わせて

段々に丸鋸を調整して櫛目を入れといてから、更に手鋸で勾配に切込みを追加して、

殴り(金槌)とノミですかね??

????如何に昔大工の仕事を監督してなかったかがチョンバレだな~~????

まッ良いか?桁は、だいたいこんな感じです、??上の絵にある上向きと左向きの

鉤込みは、どちらも垂木用の鉤込みなので、要領は前に説明したのと同じです。

ただ、基準になる桁の通り芯が、直交してくるもう一方の桁の通り芯になるので

ご注意を・・・・

まだ、桁同士の会鉤と方杖、火打の取り合いに、大体、柱との接合をどないすんねん?

・・・・ ではまた ・・・・・サヨナラ~

クタバッタ訳ではありません、あしからず。

さて、桁の加工です。

昨日までに、垂木の勾配の背と、隅木の勾配の背を出しましたが、

必要なのは二つの差で、隅木の勾配の背≒156mmから、垂木の勾配の背≒97mmを引いた

≒59mmを勾配に削り落としてやります。

再度の図面、この図面の下の方の良く解り難い絵のように削り落とします。

寸法は削り落とす桁に対してのみ描き込んでありますが、絵の右側の寸法が

桁の手前の面の削り込む深さで、

左の寸法は、桁の裏側になる面の削り込み深さの寸法です。

で、中央に描き込んであるのが、先ほどの計算から出てくる≒59mmと

垂木の勾配の背≒97mmと言う事で、これが削り込む深さの基準で、

柱芯の直上での深さになります。

更に上に引き出している寸法の下段が手前、上段が裏の平面的な位置になります。

何だか、斜めに削り込んでいくのが少し妙な感じもしますが、

この部分は、隅木の為の鉤込みですから、こんな形で正解です。

但し、図面にある数字は、すべての条件がこの図面と同じでないと

参考にはなりません、屋根の勾配が変わり、部材の大きさが変われば

当然、削り込む深さも、削り込む角度も変わりますからね。

ですから、まず垂木の勾配の背と、隅木の勾配の背を出して、

その差を深さの基準として、図面の柱芯(桁芯の交錯しているポイント)から

隅木の流れに合わせて、それぞれの方向へ対角の屋根勾配で削り込んでやります。

いきなり丸鋸で差の深さまで切り込んじゃだめですよ

勾配とは逆方向へも(水下だけでなく水上へも)削っていかなくてはいけませんので、

(図面の間違いに気が付くオヤジ、平面で桁が縦と横で逆になってました。3Dも)

(又しても昨日の絵)

しかし、この鉤込みは何か良い手はないのかな?取敢えず浅い方の深さに合わせて

段々に丸鋸を調整して櫛目を入れといてから、更に手鋸で勾配に切込みを追加して、

殴り(金槌)とノミですかね??

????如何に昔大工の仕事を監督してなかったかがチョンバレだな~~????

まッ良いか?桁は、だいたいこんな感じです、??上の絵にある上向きと左向きの

鉤込みは、どちらも垂木用の鉤込みなので、要領は前に説明したのと同じです。

ただ、基準になる桁の通り芯が、直交してくるもう一方の桁の通り芯になるので

ご注意を・・・・

まだ、桁同士の会鉤と方杖、火打の取り合いに、大体、柱との接合をどないすんねん?

・・・・ ではまた ・・・・・サヨナラ~