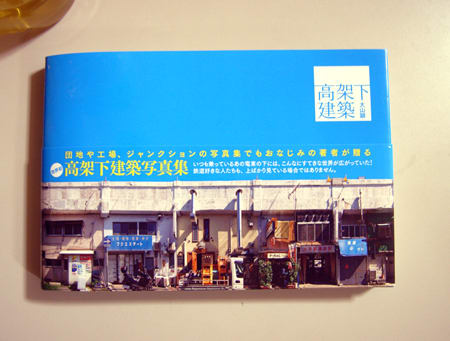

高架下建築 大山顕

またしても、大山顕である。

今度は高架下建築だ。

工場やジャンクションは人間の生活感を拒否するような

合理的で排他的な図体に、設計者の意図しない

見るものの(M的な)美意識をくすぐるところがある。

団地は生活の場ではあるけれど遠めに引いてみると、

コンクリートと鉄でできた幾何学的な構築物は

工場とさほど変わらない無機質さを露呈する。

唯一人間界との仲介役になるのが布団であることは

前にも書いたとおり。

今回の高架下は、もちろん構築物としての面白さもあるが

人間の生活臭がむしろ勝っているところに

本質があるのではないかと思う。

写真の見方にもよるのだろうが

裏道とか下町に接点を求めるアプローチもあるかと思う。

大山氏の目線は相変わらずウォッチャーとしての

客観性を保ちながら、いずれの「物件」にも

等しく愛情を注ぎ、やさしく語られている。

自分は北海道の出身なので、

あまり高架下の建築物には縁がなかった。

北海道で効果があるのはおそらく札幌かその近郊程度で

鉄道も高速道路も殆んど地べたを走っている。

あるとすれば地形や気候条件によるもので

「都市空間の有効利用」とは意味が違うものだ。

ちなみに北海道では高架下や線路脇の補助の敷地には

畑がつくられて、トマトやとうきびが植えられていたりする。

(とても全てが合法的に使われているとは思えないが・・・)

転勤でこちらに来てからは有楽町駅界隈の高架下をよく通ったが

最近ではイトシアができて、すっかり風景が変わってしまった。

東京駅側に若干まだ残っているが、それも時間の問題だろう。

東京から品川にかけて再開発の真っ盛りで

その風景は年々劇的に変化している。

詳しいことはもちろん知らないが、

電車の窓から見る限り、その計画はあまりにも完璧で

異物の入り込む余地もないようだ。

高架下の建築物というのは、

まさにこうした都市計画からはみ出た異物のようなものではないかと思う。

それがゆえに、人間のしたたかさというか、エネルギーの凝縮を

感じるのではないだろうか。

街はそのエネルギーによって新陳代謝を繰り返し

微妙なバランスを保ちながら、役人やランドプランナーの思惑を超えて

活力を維持している。

新宿がその典型で、高層ビル街にの足元に張りつくような

喧騒と猥雑な風景はあぶくのように消えては生まれ、無くなることはない。

東京~品川沿線にはそうした人間臭いエネルギーは、全く感じられず

まるで無菌室の中の模型のように、美しいビルが建ち続けている。

50年経って有楽町の高架下がどうなっているのか

見てみたいと思うのは自分だけだろうか。

『高架下建築』 大山顕著 洋泉社 本体1,700円+税

<追記>

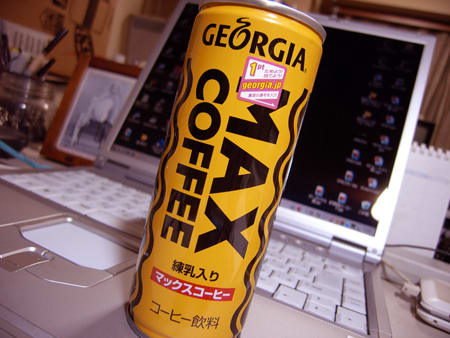

チバラキ限定だったはずのMAXコーヒーが

横浜の自動販売機でも見かけるようになった。

(気づかなかっただけ?)

早速、飲んでみたのだが、聞きしに勝る甘さにはビックリ!

と、言いながら、この味どこかで飲んだことがあるような・・・

そうそう、小学生の頃飲んでいた

インスタントコーヒーの味にそっくり!

ネスカフェ・エクセラをスプーン1杯に

クリープ(もちろん粉末)を山盛り1杯。

さらにグラニュー糖を2杯!

・・・でこんな味だったのではないかと思う。

あまりの美味に感激して

1日でネスカフェの大ビンを空けるほど飲んでしまい

大層怒られた記憶がある。

一時発売されたことがあるネスレ(当時はネッスルと言っていた)の

缶コーヒーもその味に似ていて(もちろんそんなに甘くない)

感激したものだ。

ちょっと、懐かしい気がした。

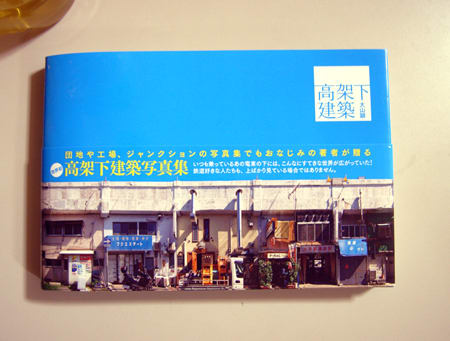

またしても、大山顕である。

今度は高架下建築だ。

工場やジャンクションは人間の生活感を拒否するような

合理的で排他的な図体に、設計者の意図しない

見るものの(M的な)美意識をくすぐるところがある。

団地は生活の場ではあるけれど遠めに引いてみると、

コンクリートと鉄でできた幾何学的な構築物は

工場とさほど変わらない無機質さを露呈する。

唯一人間界との仲介役になるのが布団であることは

前にも書いたとおり。

今回の高架下は、もちろん構築物としての面白さもあるが

人間の生活臭がむしろ勝っているところに

本質があるのではないかと思う。

写真の見方にもよるのだろうが

裏道とか下町に接点を求めるアプローチもあるかと思う。

大山氏の目線は相変わらずウォッチャーとしての

客観性を保ちながら、いずれの「物件」にも

等しく愛情を注ぎ、やさしく語られている。

自分は北海道の出身なので、

あまり高架下の建築物には縁がなかった。

北海道で効果があるのはおそらく札幌かその近郊程度で

鉄道も高速道路も殆んど地べたを走っている。

あるとすれば地形や気候条件によるもので

「都市空間の有効利用」とは意味が違うものだ。

ちなみに北海道では高架下や線路脇の補助の敷地には

畑がつくられて、トマトやとうきびが植えられていたりする。

(とても全てが合法的に使われているとは思えないが・・・)

転勤でこちらに来てからは有楽町駅界隈の高架下をよく通ったが

最近ではイトシアができて、すっかり風景が変わってしまった。

東京駅側に若干まだ残っているが、それも時間の問題だろう。

東京から品川にかけて再開発の真っ盛りで

その風景は年々劇的に変化している。

詳しいことはもちろん知らないが、

電車の窓から見る限り、その計画はあまりにも完璧で

異物の入り込む余地もないようだ。

高架下の建築物というのは、

まさにこうした都市計画からはみ出た異物のようなものではないかと思う。

それがゆえに、人間のしたたかさというか、エネルギーの凝縮を

感じるのではないだろうか。

街はそのエネルギーによって新陳代謝を繰り返し

微妙なバランスを保ちながら、役人やランドプランナーの思惑を超えて

活力を維持している。

新宿がその典型で、高層ビル街にの足元に張りつくような

喧騒と猥雑な風景はあぶくのように消えては生まれ、無くなることはない。

東京~品川沿線にはそうした人間臭いエネルギーは、全く感じられず

まるで無菌室の中の模型のように、美しいビルが建ち続けている。

50年経って有楽町の高架下がどうなっているのか

見てみたいと思うのは自分だけだろうか。

『高架下建築』 大山顕著 洋泉社 本体1,700円+税

<追記>

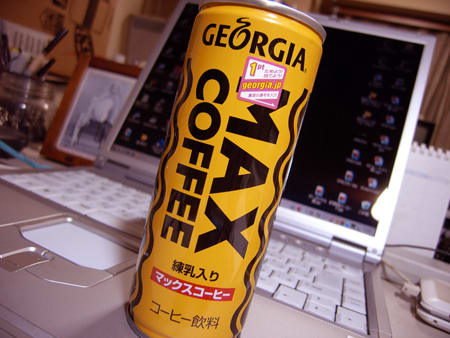

チバラキ限定だったはずのMAXコーヒーが

横浜の自動販売機でも見かけるようになった。

(気づかなかっただけ?)

早速、飲んでみたのだが、聞きしに勝る甘さにはビックリ!

と、言いながら、この味どこかで飲んだことがあるような・・・

そうそう、小学生の頃飲んでいた

インスタントコーヒーの味にそっくり!

ネスカフェ・エクセラをスプーン1杯に

クリープ(もちろん粉末)を山盛り1杯。

さらにグラニュー糖を2杯!

・・・でこんな味だったのではないかと思う。

あまりの美味に感激して

1日でネスカフェの大ビンを空けるほど飲んでしまい

大層怒られた記憶がある。

一時発売されたことがあるネスレ(当時はネッスルと言っていた)の

缶コーヒーもその味に似ていて(もちろんそんなに甘くない)

感激したものだ。

ちょっと、懐かしい気がした。

茨城在住ですが・・・MAXコーヒーは、甘くてのめませんわ^^

子供の頃は、東京と川崎で育ったので・・・チバラギに来て、初めて飲んだ時にはビックリ!

甘いものが苦手な私には・・・・。

練乳入り?

横浜まで、進出しているんですか~☆

やはり、飲めませんよね。

でもUCCの缶コーヒー(顔のイラストのやつ)

以上に長寿命の商品らしいですから

恐れ入ります。

好きな人いるんですよ、きっと。