上巳の節句の3月3日はヒシモチ御供をしていると聞いたのは昨年の平成28年11月14日。

その夜は氏神さんの白山神社にお参りする亥の子行事だった。

そのときに勤められた小頭のN夫妻が云うには、3月3日に家で作ったヒシモチを供えるということだった。

男の節句は5月5日。

野依の男の節句は「野依のオンダ」として、平成8年に県の無形民俗文化財に指定されている。

その日に供えるのはチマキ。

それに対して3月3日は女の節句は「ヒシモチ」を供える。

3月3日は、特に重要視されるわけでもない。

男の節句の「野依のオンダ」は奉納所作が見られるが、女の節句には一切の所作はない。

私が気にかけているのは「ヒシモチ」である。

形、大きさ、色ぐあいもあるが、県内事例にヒシモチを供えている地域はごく僅か。

以前はヒシモチもあったが、シロモチに替えたという地域もある。

昨今は、希少になってきた節句のお供え。

将来はどうなっていくのだろうと危惧する。

現状を記録するのも重要な事項だと思っている。

というのも、野依は今年度の年中行事を終えたら大改正される予定があると聞いているからだ。

お供えや膳など手間のかかる部分は大幅に改正されるかもしれないということだった。

万が一を想定するのも辛いが、もしも消えてしまうのなら、今年が最後になることも考えられる。

そういうことで記録を目的に拝見することにした宇陀市大宇陀・野依の「上巳の節句のヒシモチ御供」である。

野依の年中行事を勤める頭家は2人。

「野依のオンダ」に登場して所作をするオジイの名がある田主役の大頭とオバアの小頭のお二人だ。

この日は桃の節句とも呼ぶ野依の上巳の節句。

この日にしなければならない両頭屋の役目は朝から境内を清掃して綺麗にすることと白山神社境内各社に小頭家が作ったヒシモチを供える。

ただ、それだけである。

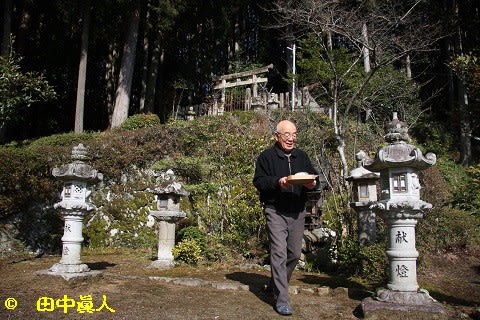

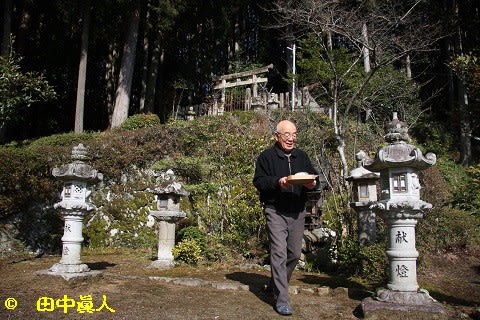

二人は時間を合わせて神社にやってきた。

朝8時に集まると聞いていたが、所用があった関係で1時間遅らせてやってきた。

まずは氏神さんに手を合わせる。

それから分担する作業。

この年の5月5日にオジイ役を務める大頭は早速の清掃。

神社に上り下りする石段や広い境内を綺麗に掃除していく。

一方のオバア役を務める小頭家は夫婦連れ。

家で作ったヒシモチを折敷に盛っている。

大きな緑色のヒシモチはヨモギを混ぜて搗いた餅。

そのヒシモチの上にのせたのは搗いたまん丸い白餅。

いずれも小頭家が作って本殿、各社に供える。

それが小頭の仕事であると話していた。

ヨモギは蓬であるが、自生している葉を採取したわけではなく、市販品の蓬葉。

それも前年に採取したものを乾燥、粉にしたものである。

近くで買ったという乾燥蓬は行事取材を終えてどの売り場にあるのか探した。

売り場は大宇陀の道の駅。

ご夫婦は、蓬の産地は吉野産と云っていたが、地元の宇陀産だった。

必要な分量の乾燥蓬を袋から取り出して湯とおし。

そうすれば茶色になるようだ。

収穫した蓬葉の場合は、ゴミなどを取り除き、葉っぱを刻んで保存しておく。

そして、湯で練ってから、蒸したもち米に混ぜて餅搗き器械で搗いて作ったという。

供えるヒシモチに白餅はラップ包み。

供えた後ろから鳥獣がもらっていくからラッピング。

それでは色合いがわかり難いからと、一部のお供えはラップを外してくださった。

供える分のすべては折敷に調える。

それを一つずつ運んで供える。

まずは神社社務所である。

炊事場にある水屋上の神棚。

お伊勢さんを祭っているヤカタの前に供える。

次は社務所内にある観音菩薩立像を安置する旧仏母寺(ぶつもじ)に供えてローソクに火を灯す。

仏母寺は廃仏毀釈の時代に廃寺となったようで、お厨子ともども残された観音立像に手を合わせた。

画面ではわかり難いが、お厨子の内扉に描かれた来迎図がとても美しい。

社務所から離れた次は本社殿下の左側に建つ愛宕社に供える。

次は本社殿。

大頭が綺麗にしてくださった階段を登ってヒシモチ御供を供える。

それぞれ吹く風で消えてしまうからローソクは立てずにヒシモチ御供だけにされた。

本社殿より下った次は右側に建つ弁天社。

火袋がある燈籠にローソクを立てて火を灯した。

小頭が参った本社殿と末社に架ける注連縄の向きが違うことを教えてくださる。

理由は分からないが、本社殿の注連縄は左側が頭で、右に尻尾となる。

末社は逆に右側が頭で左に尻尾であった。

次は一段低い位置にある庚申堂にも火袋に立てたローソクに火を灯してヒシモチを供えた。

供える各社はもう1カ所。

戦没者慰霊碑である。

こうして各社すべてにお供えをしたら一段落つく。

その間もずっと境内の清掃にあたっていた大頭であった。

搗きたてヒシモチはトリコを塗してコウジブタに伸ばして広げる。

しばらくすればやや硬くなる。

そのころが丁度いいころのヒシモチ切り。

包丁で切るのだが、大きさはそれぞれ3種類であった。

かつては三段重ねのヒシモチであったが、今は蓬のヒシモチは一段。

二段は白餅に替えたということだ。

当時も今も使っていたヒシモチの切り込み型紙を拝見した。

縦は13cmの一番大きい型紙の幅は25.5cm。

2番目は10cmの幅が19cm。

3番目の一番小さい型紙は7cmの幅が14cm。

前日の2日にこの型紙をあてて縁取り。

その線に沿ってヒシモチを切る。

かつて家で作っていたヒシモチの型紙である。

多めに作ったヒシモチは実弟や娘、そして親戚などに配ったそうだ。

小頭は今年で80歳。

6月5日の節句に粽も作って配っていたが、体力の要る作業は昨年が最後だったという。

この年の10月をもって、村は年中行事の見直し。

大幅な改正にこうしたお供え類は一切しなくなるだろうと話していた。

そのことを聞いて、1月行事のお供えは今年限り。

拝見はできなかったが、7日の朝は七草粥供え。

夕刻には御供下げする七草行事。

15日の小正月は朝に小豆粥を供えて、夕刻に御供下げをする。

これも消えてしまっただろう。

この写真は今年の2月3日に行われた節分の豆焼き占いの結果である。

行事は継続されるが、改正されるのはお供えや膳、或いは料理関係になるそうだ。

この写真は前夜の大晦日から社務所に籠って泊まりの正月迎え。

翌朝の元旦は朝5時より始める苗代に立てるごーさんの版刷り。

大頭、小頭が籠った社務所で作るごーさん札である。

本社殿境内にいっぱい敷き詰めた小石がある。

これは8月31日の夜の行事である八朔籠りの際に蒔いた小石。

その日、神社前にある川で小石を拾う。

一人ずつ川に入って33個の小石を拾っては神社に参る。

その行為は八朔の直会を終えてからしていた。

今では川の小石を拾うことはなくなったが、これをオコリトリと称していた。

充てる漢字は御垢離取り。

潔斎のありかたであるが、県内事例ではほとんどしなくなって神社に小石が残るだけになった地域は多い。

ただ、どこの地域でも垢離取りの小石拾いは33個。

たまにもっと少ない地域もあるが、それらはお百度参りのように33回も川、神社を繰り返すにはたいへんやということでごく数個にしたという地域である。

野依は川の小石拾いはなくなったが、近くにできたDIYのお店で購入しているようだ。

八朔籠りの日はシメ縄作りもしていた。

夜に般若心経を五巻唱えて、煮しめ料理をよばれる直会もあった。

籠りは現在中断しているが、改正となればシメ縄作りもしなくなるだろうと話していた。

すべてのお供えを終えた20分後である。

小頭はおもむろに動き出した。

一つ、一つ下ろす御供下げの行為がはじまった。

本社殿をはじめとして愛宕さん、弁天さんなど各社に供えたヒシモチ御供を下げてこの日の行事を終えた。

(H29. 3. 3 EOS40D撮影)

その夜は氏神さんの白山神社にお参りする亥の子行事だった。

そのときに勤められた小頭のN夫妻が云うには、3月3日に家で作ったヒシモチを供えるということだった。

男の節句は5月5日。

野依の男の節句は「野依のオンダ」として、平成8年に県の無形民俗文化財に指定されている。

その日に供えるのはチマキ。

それに対して3月3日は女の節句は「ヒシモチ」を供える。

3月3日は、特に重要視されるわけでもない。

男の節句の「野依のオンダ」は奉納所作が見られるが、女の節句には一切の所作はない。

私が気にかけているのは「ヒシモチ」である。

形、大きさ、色ぐあいもあるが、県内事例にヒシモチを供えている地域はごく僅か。

以前はヒシモチもあったが、シロモチに替えたという地域もある。

昨今は、希少になってきた節句のお供え。

将来はどうなっていくのだろうと危惧する。

現状を記録するのも重要な事項だと思っている。

というのも、野依は今年度の年中行事を終えたら大改正される予定があると聞いているからだ。

お供えや膳など手間のかかる部分は大幅に改正されるかもしれないということだった。

万が一を想定するのも辛いが、もしも消えてしまうのなら、今年が最後になることも考えられる。

そういうことで記録を目的に拝見することにした宇陀市大宇陀・野依の「上巳の節句のヒシモチ御供」である。

野依の年中行事を勤める頭家は2人。

「野依のオンダ」に登場して所作をするオジイの名がある田主役の大頭とオバアの小頭のお二人だ。

この日は桃の節句とも呼ぶ野依の上巳の節句。

この日にしなければならない両頭屋の役目は朝から境内を清掃して綺麗にすることと白山神社境内各社に小頭家が作ったヒシモチを供える。

ただ、それだけである。

二人は時間を合わせて神社にやってきた。

朝8時に集まると聞いていたが、所用があった関係で1時間遅らせてやってきた。

まずは氏神さんに手を合わせる。

それから分担する作業。

この年の5月5日にオジイ役を務める大頭は早速の清掃。

神社に上り下りする石段や広い境内を綺麗に掃除していく。

一方のオバア役を務める小頭家は夫婦連れ。

家で作ったヒシモチを折敷に盛っている。

大きな緑色のヒシモチはヨモギを混ぜて搗いた餅。

そのヒシモチの上にのせたのは搗いたまん丸い白餅。

いずれも小頭家が作って本殿、各社に供える。

それが小頭の仕事であると話していた。

ヨモギは蓬であるが、自生している葉を採取したわけではなく、市販品の蓬葉。

それも前年に採取したものを乾燥、粉にしたものである。

近くで買ったという乾燥蓬は行事取材を終えてどの売り場にあるのか探した。

売り場は大宇陀の道の駅。

ご夫婦は、蓬の産地は吉野産と云っていたが、地元の宇陀産だった。

必要な分量の乾燥蓬を袋から取り出して湯とおし。

そうすれば茶色になるようだ。

収穫した蓬葉の場合は、ゴミなどを取り除き、葉っぱを刻んで保存しておく。

そして、湯で練ってから、蒸したもち米に混ぜて餅搗き器械で搗いて作ったという。

供えるヒシモチに白餅はラップ包み。

供えた後ろから鳥獣がもらっていくからラッピング。

それでは色合いがわかり難いからと、一部のお供えはラップを外してくださった。

供える分のすべては折敷に調える。

それを一つずつ運んで供える。

まずは神社社務所である。

炊事場にある水屋上の神棚。

お伊勢さんを祭っているヤカタの前に供える。

次は社務所内にある観音菩薩立像を安置する旧仏母寺(ぶつもじ)に供えてローソクに火を灯す。

仏母寺は廃仏毀釈の時代に廃寺となったようで、お厨子ともども残された観音立像に手を合わせた。

画面ではわかり難いが、お厨子の内扉に描かれた来迎図がとても美しい。

社務所から離れた次は本社殿下の左側に建つ愛宕社に供える。

次は本社殿。

大頭が綺麗にしてくださった階段を登ってヒシモチ御供を供える。

それぞれ吹く風で消えてしまうからローソクは立てずにヒシモチ御供だけにされた。

本社殿より下った次は右側に建つ弁天社。

火袋がある燈籠にローソクを立てて火を灯した。

小頭が参った本社殿と末社に架ける注連縄の向きが違うことを教えてくださる。

理由は分からないが、本社殿の注連縄は左側が頭で、右に尻尾となる。

末社は逆に右側が頭で左に尻尾であった。

次は一段低い位置にある庚申堂にも火袋に立てたローソクに火を灯してヒシモチを供えた。

供える各社はもう1カ所。

戦没者慰霊碑である。

こうして各社すべてにお供えをしたら一段落つく。

その間もずっと境内の清掃にあたっていた大頭であった。

搗きたてヒシモチはトリコを塗してコウジブタに伸ばして広げる。

しばらくすればやや硬くなる。

そのころが丁度いいころのヒシモチ切り。

包丁で切るのだが、大きさはそれぞれ3種類であった。

かつては三段重ねのヒシモチであったが、今は蓬のヒシモチは一段。

二段は白餅に替えたということだ。

当時も今も使っていたヒシモチの切り込み型紙を拝見した。

縦は13cmの一番大きい型紙の幅は25.5cm。

2番目は10cmの幅が19cm。

3番目の一番小さい型紙は7cmの幅が14cm。

前日の2日にこの型紙をあてて縁取り。

その線に沿ってヒシモチを切る。

かつて家で作っていたヒシモチの型紙である。

多めに作ったヒシモチは実弟や娘、そして親戚などに配ったそうだ。

小頭は今年で80歳。

6月5日の節句に粽も作って配っていたが、体力の要る作業は昨年が最後だったという。

この年の10月をもって、村は年中行事の見直し。

大幅な改正にこうしたお供え類は一切しなくなるだろうと話していた。

そのことを聞いて、1月行事のお供えは今年限り。

拝見はできなかったが、7日の朝は七草粥供え。

夕刻には御供下げする七草行事。

15日の小正月は朝に小豆粥を供えて、夕刻に御供下げをする。

これも消えてしまっただろう。

この写真は今年の2月3日に行われた節分の豆焼き占いの結果である。

行事は継続されるが、改正されるのはお供えや膳、或いは料理関係になるそうだ。

この写真は前夜の大晦日から社務所に籠って泊まりの正月迎え。

翌朝の元旦は朝5時より始める苗代に立てるごーさんの版刷り。

大頭、小頭が籠った社務所で作るごーさん札である。

本社殿境内にいっぱい敷き詰めた小石がある。

これは8月31日の夜の行事である八朔籠りの際に蒔いた小石。

その日、神社前にある川で小石を拾う。

一人ずつ川に入って33個の小石を拾っては神社に参る。

その行為は八朔の直会を終えてからしていた。

今では川の小石を拾うことはなくなったが、これをオコリトリと称していた。

充てる漢字は御垢離取り。

潔斎のありかたであるが、県内事例ではほとんどしなくなって神社に小石が残るだけになった地域は多い。

ただ、どこの地域でも垢離取りの小石拾いは33個。

たまにもっと少ない地域もあるが、それらはお百度参りのように33回も川、神社を繰り返すにはたいへんやということでごく数個にしたという地域である。

野依は川の小石拾いはなくなったが、近くにできたDIYのお店で購入しているようだ。

八朔籠りの日はシメ縄作りもしていた。

夜に般若心経を五巻唱えて、煮しめ料理をよばれる直会もあった。

籠りは現在中断しているが、改正となればシメ縄作りもしなくなるだろうと話していた。

すべてのお供えを終えた20分後である。

小頭はおもむろに動き出した。

一つ、一つ下ろす御供下げの行為がはじまった。

本社殿をはじめとして愛宕さん、弁天さんなど各社に供えたヒシモチ御供を下げてこの日の行事を終えた。

(H29. 3. 3 EOS40D撮影)