木津川市山城町平尾に鎮座する涌出宮(わきでのみや)に「女座の祭り」があると京都府立山城郷土資料館が昭和59年10月に発刊した企画展の『祈りと暮らし』図録に載せていた。

その行事は今でもされているのだろうか。

図録には3月末とあるから期日ははっきりしない。

ネットをぐぐってみれば「京都府観光ガイド」サイトに広報されていた。

今年の日程なのか不明な点がある。

確かな情報にしたく遅瀬を離れた。

遅瀬からは月ヶ瀬ダムから北に向かうと京都府の南山城村に入る。

そこまではどれぐらいの時間がかかるやら。

とにかく車を走らせる。

南山城村から木津川沿いに下って木津川市に入る。

涌出の宮は同市の山城町平尾。

カーナビゲーションをセットするが涌出の宮はどこだかわからない。

とにかく主要部に行けばなんとかなるだろうと走らせる。

ふっと画面に出現した涌出の宮はJR奈良線の棚倉駅の真ん前。

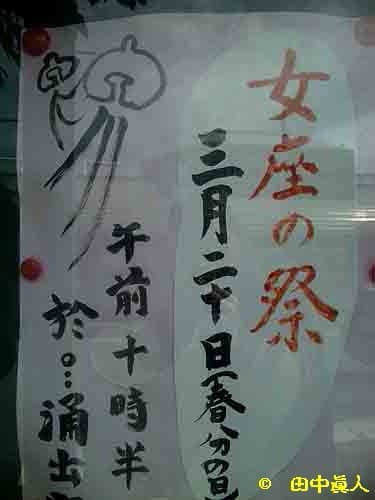

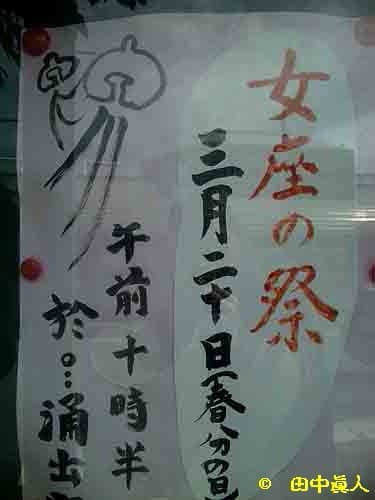

そこに貼ってあった行事の案内はまぎれもない「女座の祭」である。

日程は3月20日の春分の日とある。

時間は10時であるが、座中の了解を得なくてはならない。

駅前にはどなたも通る気配はない。

付近に住む人であれば、何らかの情報がわかるかもしれないと思って理容室の女性に尋ねる。

その人が紹介した家はすぐ近く。

呼び出しベルを鳴らして教えを乞う。

家人が云うにはうちではなく別の地域の人たちになるという。

家人の家は男座。

もう何カ所も男座。

逆に女座は南の地域。

該当地がどうもわかりにくい。

そうであれば神社の宮司さんに尋ねた方がいいだろうと教えてもらった電話番号。

かけてみればすぐ近くだった。

取材申し出をさせていただいたが『祈りと暮らし』図録に掲載されていたころよりも状況にかなりの変化があるそうだ。

図録によれば女座は大平尾地区の中村座と岡之座。

それが該当地区のようだ。

昼ごろになれば両座の当屋家におなごしさん(女衆)が参集する。

その日の朝、当屋の当主は野菜の大根を包丁で切って「なぞらえもの」を作る。

図録には当時の様相を伝える写真が掲載されている。

「なぞらえもの」の大根は2本。

三方に盛って床の間に飾る。

女衆はその前に座って会食をする。

食事を済ませば「なぞらえもの」や神饌を持って涌出宮に参る。

「なぞらえもの」は男根を模したもののようだ。

先端に朱を入れているらしい。

供えた「なぞらえもの」は子どものできない女性が食べると子供が生まれると云われているから神社にやってきて貰う。

「なぞらえもの」は増殖を示すシンボル。

民間信仰が残っていることはわかったが、貰いに来る人があるのかどうか、その日にならないとわからないようだ。

御供上げ、御供下げの取材は承諾いただいたが、座の在り方は変容され、当屋家の会食ではなく料理屋になっているという。

奈良県内の行事に伊勢講とか庚申講がある。

一部の地域ではヤド家の営みではなく料理屋に出かけて食事をするケースが増えつつある。

涌出宮の女座も同じような状況であったろう。

女座の在り方は掴めたが、先に教えてくださった男座の家人も宮司さんも行事のお薦めは居籠祭り。

行事の様相を纏めたDVDがあると相方に手渡された特別版。

要約版は女座に来られたときにでも、と云ってくださる。

ありがたく御礼をするとともに、これまで3日間で行われてきた居籠祭りは2日間に短縮されたそうだ。

そうであっても来年の予定は今からでも組み替えなければ、と思った。

神社由来表記に「いごもり祭は与力座の運営により、古川座・歩射(びしゃ)座・尾崎座が参画して祭祀が行われる。

室町期の農耕儀礼と古代神事をよく温存しているといわれる祈年祭である。

拝殿に掲示している資料を拝見すると、「2月15日午後8時ころに門(かど)の儀・大松明の儀/2月16日午後2時ころに勧請縄奉納の儀/17日午後2時から4時は饗応(あえ)の儀、御田の儀/他見をはばかる神事は2月15日午前1時~18日午前5時の森廻り神事・野塚神事・御供炊き神事・四ツ塚神事」と書いてある。

ただ、宮司が云われるように、現在は第三土曜日に門(かど)の儀・大松明の儀、翌日の第三日曜日の午前中が勧請縄奉納の儀で饗応(あえ)の儀、御田の儀は午後の神事であるようだ。

(H29. 3.15 SB932SH撮影)

その行事は今でもされているのだろうか。

図録には3月末とあるから期日ははっきりしない。

ネットをぐぐってみれば「京都府観光ガイド」サイトに広報されていた。

今年の日程なのか不明な点がある。

確かな情報にしたく遅瀬を離れた。

遅瀬からは月ヶ瀬ダムから北に向かうと京都府の南山城村に入る。

そこまではどれぐらいの時間がかかるやら。

とにかく車を走らせる。

南山城村から木津川沿いに下って木津川市に入る。

涌出の宮は同市の山城町平尾。

カーナビゲーションをセットするが涌出の宮はどこだかわからない。

とにかく主要部に行けばなんとかなるだろうと走らせる。

ふっと画面に出現した涌出の宮はJR奈良線の棚倉駅の真ん前。

そこに貼ってあった行事の案内はまぎれもない「女座の祭」である。

日程は3月20日の春分の日とある。

時間は10時であるが、座中の了解を得なくてはならない。

駅前にはどなたも通る気配はない。

付近に住む人であれば、何らかの情報がわかるかもしれないと思って理容室の女性に尋ねる。

その人が紹介した家はすぐ近く。

呼び出しベルを鳴らして教えを乞う。

家人が云うにはうちではなく別の地域の人たちになるという。

家人の家は男座。

もう何カ所も男座。

逆に女座は南の地域。

該当地がどうもわかりにくい。

そうであれば神社の宮司さんに尋ねた方がいいだろうと教えてもらった電話番号。

かけてみればすぐ近くだった。

取材申し出をさせていただいたが『祈りと暮らし』図録に掲載されていたころよりも状況にかなりの変化があるそうだ。

図録によれば女座は大平尾地区の中村座と岡之座。

それが該当地区のようだ。

昼ごろになれば両座の当屋家におなごしさん(女衆)が参集する。

その日の朝、当屋の当主は野菜の大根を包丁で切って「なぞらえもの」を作る。

図録には当時の様相を伝える写真が掲載されている。

「なぞらえもの」の大根は2本。

三方に盛って床の間に飾る。

女衆はその前に座って会食をする。

食事を済ませば「なぞらえもの」や神饌を持って涌出宮に参る。

「なぞらえもの」は男根を模したもののようだ。

先端に朱を入れているらしい。

供えた「なぞらえもの」は子どものできない女性が食べると子供が生まれると云われているから神社にやってきて貰う。

「なぞらえもの」は増殖を示すシンボル。

民間信仰が残っていることはわかったが、貰いに来る人があるのかどうか、その日にならないとわからないようだ。

御供上げ、御供下げの取材は承諾いただいたが、座の在り方は変容され、当屋家の会食ではなく料理屋になっているという。

奈良県内の行事に伊勢講とか庚申講がある。

一部の地域ではヤド家の営みではなく料理屋に出かけて食事をするケースが増えつつある。

涌出宮の女座も同じような状況であったろう。

女座の在り方は掴めたが、先に教えてくださった男座の家人も宮司さんも行事のお薦めは居籠祭り。

行事の様相を纏めたDVDがあると相方に手渡された特別版。

要約版は女座に来られたときにでも、と云ってくださる。

ありがたく御礼をするとともに、これまで3日間で行われてきた居籠祭りは2日間に短縮されたそうだ。

そうであっても来年の予定は今からでも組み替えなければ、と思った。

神社由来表記に「いごもり祭は与力座の運営により、古川座・歩射(びしゃ)座・尾崎座が参画して祭祀が行われる。

室町期の農耕儀礼と古代神事をよく温存しているといわれる祈年祭である。

拝殿に掲示している資料を拝見すると、「2月15日午後8時ころに門(かど)の儀・大松明の儀/2月16日午後2時ころに勧請縄奉納の儀/17日午後2時から4時は饗応(あえ)の儀、御田の儀/他見をはばかる神事は2月15日午前1時~18日午前5時の森廻り神事・野塚神事・御供炊き神事・四ツ塚神事」と書いてある。

ただ、宮司が云われるように、現在は第三土曜日に門(かど)の儀・大松明の儀、翌日の第三日曜日の午前中が勧請縄奉納の儀で饗応(あえ)の儀、御田の儀は午後の神事であるようだ。

(H29. 3.15 SB932SH撮影)