この日は毎年に行われる地域活動がある。

6月と11月は大和郡山市の全域対象に地元区域を一斉に奇麗にするクリーンキャンペーン。

前年は、自治会役員にあたっていたこともあり、塵の回収までお付き合い。

午前中いっぱいは地区から移動するわけにはいかない。

今年は役も離れたが、清掃活動を済ましてから取材地に向かう。

車を出していざ出発するが、後ろ髪を引かれる思い。

後日に聞いた地区の人たちの話によれば、同地区に住まいするHさんのガレージに集まって恒例の宴をしていたという。

それだけで収まることなく、繰り出したみなは市内中央に移動してカラオケに没頭していたそうだ。

毎年の6月第一日曜日は行事取材が重なる日。

午後の行事であれば十分に間に合うが、午前中であれば、取材事情を伝えて出発することもある。

そういうわけで、住まいする地区を出発した時間は午前8時半。

清掃活動を終えてからの出発であるが、行先は宇陀市の大宇陀。

取材先は大字栗野。

1時間半も要する車移動である。

到着した時間は午前11時。

目的地の岩神社に人の姿は見られない。

一週間前の5月27日にも訪れた栗野に、今もしていると話してくれたFさんによれば、朝は早い、という。

その日に「田休みのお垢離取り」のあり方を教えてくださった。

鳥居を潜って岩神社との間を往復していた。

その回数は33回。

お垢離取りは、神社に自生する榊の葉、或いはお家にある木の葉を33枚摘んでもってくる。

その葉を神社北裏に流れる奇麗な小川の水に浸ける。

流水に浸した葉を手にして鳥居を潜る。

岩神社の社殿に向かって、水滴のついた葉を振って飛ばす。

清らかな小川の水で払って清める作法がお垢離取り。

水に浸けた水滴を飛ばして祓う。

33回も繰り返すお垢離取りの作法は、いつしか体力的にもしんどくなり短縮することにした。

本来なら、一人で33回も繰り返す作法であるが、しんどくなったら、例えば連れてきた2人の子どもに、或いは孫にも手伝ってもらう。

33回の垢離取り回数を子どもや孫に分担してもらうワケだ。

子どもを一人前の扱いにした年ごろなら1人で33回。

仮に孫3人ですれば垢離取り回数は11回でアガリになる、という。

平成21年8月23日に行われた桜井市修理枝・八王子神社の風鎮ノ祭の日に行われるお垢離取りもまた榊の葉だった。

数取りは禊の化粧川にある小石。

その小石は神社境内に置く。

その数も33回だったが、高齢化により極端に縮めて数取り石は3個にしている。

奈良市の旧都祁村に属する相河(そうご)町の薬師ごもりの日に行われるお垢離取りもまた33回であったが、当地も高齢化により工夫する垢離取りのあり方。

地区を流れるムカイ川と呼ばれる小川まででかけて、ちぎった南天の葉を川水にしゃっしゃと浸けて清める。

薬師さんに戻って参拝。

再び、小川に出かけて南天の葉で水垢離。

これを33回も繰り返していたが、一日で仕上げるのは身体的に難しくなり、都合3日の間に済ますようにした、という。

山添村の北野でも33回を繰り返すお垢離取りをしていたと聞いた。

天神社参道下にあった小川に浸けて清める葉は椿の葉。

盆踊りの日に行われる会式の日だった、と聞いた。

小川ではなく神社にある手水鉢の水に浸けて33度の参拝を繰り返すのは、奈良市の旧月ヶ瀬村・桃香野八幡神社で行われる枡型・弁天一万度祭に用いる葉もまた椿の葉である。

地域によってはさまざまなあり方がみられるお垢離取りは、一定の行事でもない。

行事もまたさまざまであるが、その日でなければならない地域特有の祓い清めにされる願掛けではないだろうか。

栗野の田休みのお垢離取りに使われる水祓いの葉は榊。

この葉は、願掛けの人数を見越してそれなりの本数を宮役員のNさんが、用意している。

葉の数は33枚。

枝ごと伐った榊を社務所前の石段上に置いていた。

数年前までは、参拝される各自が榊の葉を用意し、お垢離取りをしていた。

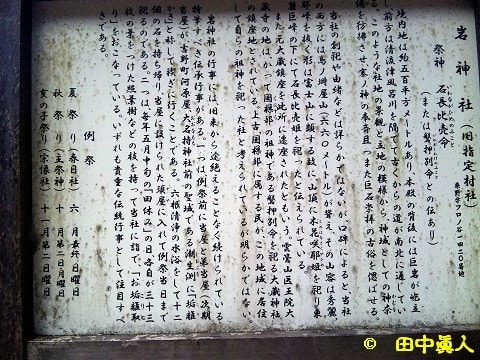

尤も神社境内に掲げる由緒書によれば、榊だけでなく照葉樹である。

Fさんが云うように、お家にある葉でも構わない。

柔らかすぎる葉は水に浸けたらよれよれ。

水滴のつく照りのある葉であれば垢離取りができる、ということだった。

33枚の葉がある照葉樹は枝ごともってきていた。

お垢離取りは豊作を願う農家の習俗。

昔は、田植えが終わったそれぞれの家単位でしていた。

田植えを終えたあくる日か、二日ぐらい経った日に垢離取りをしていた、というFさん。

宮さんの岩神社行事にそれはない。

葉付きの枝を集めて提供するようにした、とその後にお会いしたNさんが話してくれた。

境内を見渡したときである。

足元に数枚の葉が散らかっていた。

鳥居を潜ったそのときに落とした水祓いした榊葉である。

ざっと数えた枚数は42枚ほど。

何人の人が来られたのかわからないが、お垢離取りの証しに違いない。

神社に参拝する田植え休みの日。

田植えが無事に終わり、豊作を願っていたと想像する神聖な場に御供がある。

社殿下にある石つくりの花立に賽銭入れもあるが、そこはまた玉ぐしを載せる台でもある。

その賽銭台にあった五枚の葉。

榊の葉を表にのせた洗米は、まさに御供である。

件のFさんが、「垢離取りに、お神酒と洗い米も持っていった。水に浸けた葉っぱ。清めたあとに洗い米を盛ってお神酒とともに供えていた」と、話していた通りの様相に感動する。

垢離取りの時間は、特に決まっていない。

村の人が揃って一斉に参ることもなく、めいめいが順次参拝する、と話してくれた状態であるが、散り散りばらばらの時間帯だったのか、それともたまたま何人かがめぐり合わせに、積もる村の話題に談笑していたのか・・。

感動にシャッターを押していたときに現れた宮役員のNさん。

たぶん来るだろう、と思って私を待っていたそうだ。

数えた葉の枚数は42枚ほど、と伝えたら、垢離取りの枚数は省略したのだろう、という。

一人33枚であれば、5人の場合は165枚。

小川、鳥居、参拝に33往復のところを略していたのであろう、と・・。

神社にいちばん近いところに住むHさんも一緒になって立ち話。

お聞きしたいことはまだまだあるが、長居はできない。

次の取材がある。

取材先は明日香村の上(かむら)。

家さなぶりに行われるナワシロジマイであるが、ひる飯を摂る時間の都合もあり、一旦は離れた栗野の地。

再び戻ってきた時間帯は午後4時だった。

参拝はめいめいの時間帯。

どなたかが参拝されていたら、と思って再訪する。

上(かむら)のナワシロジマイを取材していた写真家のKさんとともに訪れた。

午前中に拝見していた賽銭台。

枚数が2枚に減っていた。

どうも午前中に拝見した雰囲気とはまったく違う様相である。

御供の洗米は、数時間の間に野鳥が食べてしまったのか、それとも・・。

頭の中で疑問符模様がチラホラ出てくる、そのときである。

再びお会いしたNさん。

午前中にあった御供は片づけた、という。

その後の時間帯は不明だが、2人がお垢離取りをされた証しであった。

聞くところによれば、一週間前に伺ったFさんは、午前7時の朝いちばんに参っていたそうだ。

その時間帯に1人、2人・・。

Nさんは、夕方のどれくらいの時間帯まで待機されるのか、と聞けば状況は判断するという。

実は、本日のお垢離取りの参拝に、鳥居から賽銭台までを盛り上げた。

段丘上に固めて参道も、参拝者のことを考えて、サラエで調えたNさんのお役目に感謝である。

見ておきたい神社北裏の小川。

何某かの痕跡があるのでは、と思って目を凝らして見た奇麗な小川。

まさに聖水のような奇麗な谷湧きの水だった。

さて、岩神社に今月行われる村行事がある。

6月の最終日曜日は春日社行事の夏祭りとある。

Nさんが云うには、その行事は田植え終いの夏祭りである。

その日に来てくれたら区長のFさんを紹介する、というありがたいお言葉。

田植え終いは6月末にならんとできない。

村の各家が行う田植え作業。

そのすべてが終わらないと夏祭りは始まらない。

実は、と切りだすNさん。

ハウスに建築用のパイプを組み立てた棚を設営している。

1丁にもなるN家の田んぼ。

ハウスで育苗している苗箱の枚数は150枚。

田植えは、夏祭りを迎えるまでに済ませておくからと・・。

隣で話していたHさん。

Nさんは、村でいちばん遅い田植えだという。

Nさんの出里は、宇陀市榛原の池上。

かつては苗代田にローソクと線香を灯して豊作願いをしていたそうだ。

苗代田に籾撒きをしていた、というから直播の時代。

その場には藁束もあった、という子どものころの記憶を話してくれた。

栗野の今は直播する家はない。

N家以外の栗野のみなは、JA購入の稲苗。

ほぼ揃った日程で田植えを終えるが、ハウスで育苗するNさんは、他家より遅れる。

ある年のお垢離取りは第二日曜日になったこともあったらしいが、今は第一日曜日に定着したようだ。

岩神社の行事は、6月最終日曜日に行われる春日社行事の田植え終いの夏祭りの他、10月第二月曜日に行われる主祭神行事の秋祭りと11月第二日曜日に行なわれる宗像社行事の亥の子祭りがある。

これまで毎年に亘って行ってきた岩神社の三大行事であるが、来年度から三大行事を纏めて1本化する、という。

えっ、である。

大改正ともいえる栗野の行事。

6月の春日社の夏祭りも11月の宗像社の亥の子祭りも廃し、秋祭りだけの一本化。まさかの展開に驚くばかり。

そうとわかれば、栗野行事は、今年が最後になる夏祭りに亥の子祭りは外せない。

他に行事取材があったとしても、栗野行事は先決、最優先。

最後になる今年の夏祭りは、ハリガタニ垣内が最後の役目であるが、垣内在住は6軒だ。

5斗に21臼も搗く御供搗き。

搗き初めに杵と臼で搗く餅搗きも拝見したい。

1臼終えた後は、3台の機械で餅搗き。

ふるに稼働する餅搗きに、電動の餅切り機械も用意するらしいが、なんせ大量の餅搗きをさばくには、例年よりかもっと早くにしないと間に合わない。

時間を早めて朝7時から始めたとしても昼過ぎまでに終わらせなければ、祭りのお渡りは出発できない。

そんなことも話してくださった栗野の夏祭り。

是非とも寄せていただきたく、区長さんによろしくお伝えくださいとお願いした。

(H28. 5.29 SB932SH撮影)

(H30. 6. 3 EOS7D撮影)

6月と11月は大和郡山市の全域対象に地元区域を一斉に奇麗にするクリーンキャンペーン。

前年は、自治会役員にあたっていたこともあり、塵の回収までお付き合い。

午前中いっぱいは地区から移動するわけにはいかない。

今年は役も離れたが、清掃活動を済ましてから取材地に向かう。

車を出していざ出発するが、後ろ髪を引かれる思い。

後日に聞いた地区の人たちの話によれば、同地区に住まいするHさんのガレージに集まって恒例の宴をしていたという。

それだけで収まることなく、繰り出したみなは市内中央に移動してカラオケに没頭していたそうだ。

毎年の6月第一日曜日は行事取材が重なる日。

午後の行事であれば十分に間に合うが、午前中であれば、取材事情を伝えて出発することもある。

そういうわけで、住まいする地区を出発した時間は午前8時半。

清掃活動を終えてからの出発であるが、行先は宇陀市の大宇陀。

取材先は大字栗野。

1時間半も要する車移動である。

到着した時間は午前11時。

目的地の岩神社に人の姿は見られない。

一週間前の5月27日にも訪れた栗野に、今もしていると話してくれたFさんによれば、朝は早い、という。

その日に「田休みのお垢離取り」のあり方を教えてくださった。

鳥居を潜って岩神社との間を往復していた。

その回数は33回。

お垢離取りは、神社に自生する榊の葉、或いはお家にある木の葉を33枚摘んでもってくる。

その葉を神社北裏に流れる奇麗な小川の水に浸ける。

流水に浸した葉を手にして鳥居を潜る。

岩神社の社殿に向かって、水滴のついた葉を振って飛ばす。

清らかな小川の水で払って清める作法がお垢離取り。

水に浸けた水滴を飛ばして祓う。

33回も繰り返すお垢離取りの作法は、いつしか体力的にもしんどくなり短縮することにした。

本来なら、一人で33回も繰り返す作法であるが、しんどくなったら、例えば連れてきた2人の子どもに、或いは孫にも手伝ってもらう。

33回の垢離取り回数を子どもや孫に分担してもらうワケだ。

子どもを一人前の扱いにした年ごろなら1人で33回。

仮に孫3人ですれば垢離取り回数は11回でアガリになる、という。

平成21年8月23日に行われた桜井市修理枝・八王子神社の風鎮ノ祭の日に行われるお垢離取りもまた榊の葉だった。

数取りは禊の化粧川にある小石。

その小石は神社境内に置く。

その数も33回だったが、高齢化により極端に縮めて数取り石は3個にしている。

奈良市の旧都祁村に属する相河(そうご)町の薬師ごもりの日に行われるお垢離取りもまた33回であったが、当地も高齢化により工夫する垢離取りのあり方。

地区を流れるムカイ川と呼ばれる小川まででかけて、ちぎった南天の葉を川水にしゃっしゃと浸けて清める。

薬師さんに戻って参拝。

再び、小川に出かけて南天の葉で水垢離。

これを33回も繰り返していたが、一日で仕上げるのは身体的に難しくなり、都合3日の間に済ますようにした、という。

山添村の北野でも33回を繰り返すお垢離取りをしていたと聞いた。

天神社参道下にあった小川に浸けて清める葉は椿の葉。

盆踊りの日に行われる会式の日だった、と聞いた。

小川ではなく神社にある手水鉢の水に浸けて33度の参拝を繰り返すのは、奈良市の旧月ヶ瀬村・桃香野八幡神社で行われる枡型・弁天一万度祭に用いる葉もまた椿の葉である。

地域によってはさまざまなあり方がみられるお垢離取りは、一定の行事でもない。

行事もまたさまざまであるが、その日でなければならない地域特有の祓い清めにされる願掛けではないだろうか。

栗野の田休みのお垢離取りに使われる水祓いの葉は榊。

この葉は、願掛けの人数を見越してそれなりの本数を宮役員のNさんが、用意している。

葉の数は33枚。

枝ごと伐った榊を社務所前の石段上に置いていた。

数年前までは、参拝される各自が榊の葉を用意し、お垢離取りをしていた。

尤も神社境内に掲げる由緒書によれば、榊だけでなく照葉樹である。

Fさんが云うように、お家にある葉でも構わない。

柔らかすぎる葉は水に浸けたらよれよれ。

水滴のつく照りのある葉であれば垢離取りができる、ということだった。

33枚の葉がある照葉樹は枝ごともってきていた。

お垢離取りは豊作を願う農家の習俗。

昔は、田植えが終わったそれぞれの家単位でしていた。

田植えを終えたあくる日か、二日ぐらい経った日に垢離取りをしていた、というFさん。

宮さんの岩神社行事にそれはない。

葉付きの枝を集めて提供するようにした、とその後にお会いしたNさんが話してくれた。

境内を見渡したときである。

足元に数枚の葉が散らかっていた。

鳥居を潜ったそのときに落とした水祓いした榊葉である。

ざっと数えた枚数は42枚ほど。

何人の人が来られたのかわからないが、お垢離取りの証しに違いない。

神社に参拝する田植え休みの日。

田植えが無事に終わり、豊作を願っていたと想像する神聖な場に御供がある。

社殿下にある石つくりの花立に賽銭入れもあるが、そこはまた玉ぐしを載せる台でもある。

その賽銭台にあった五枚の葉。

榊の葉を表にのせた洗米は、まさに御供である。

件のFさんが、「垢離取りに、お神酒と洗い米も持っていった。水に浸けた葉っぱ。清めたあとに洗い米を盛ってお神酒とともに供えていた」と、話していた通りの様相に感動する。

垢離取りの時間は、特に決まっていない。

村の人が揃って一斉に参ることもなく、めいめいが順次参拝する、と話してくれた状態であるが、散り散りばらばらの時間帯だったのか、それともたまたま何人かがめぐり合わせに、積もる村の話題に談笑していたのか・・。

感動にシャッターを押していたときに現れた宮役員のNさん。

たぶん来るだろう、と思って私を待っていたそうだ。

数えた葉の枚数は42枚ほど、と伝えたら、垢離取りの枚数は省略したのだろう、という。

一人33枚であれば、5人の場合は165枚。

小川、鳥居、参拝に33往復のところを略していたのであろう、と・・。

神社にいちばん近いところに住むHさんも一緒になって立ち話。

お聞きしたいことはまだまだあるが、長居はできない。

次の取材がある。

取材先は明日香村の上(かむら)。

家さなぶりに行われるナワシロジマイであるが、ひる飯を摂る時間の都合もあり、一旦は離れた栗野の地。

再び戻ってきた時間帯は午後4時だった。

参拝はめいめいの時間帯。

どなたかが参拝されていたら、と思って再訪する。

上(かむら)のナワシロジマイを取材していた写真家のKさんとともに訪れた。

午前中に拝見していた賽銭台。

枚数が2枚に減っていた。

どうも午前中に拝見した雰囲気とはまったく違う様相である。

御供の洗米は、数時間の間に野鳥が食べてしまったのか、それとも・・。

頭の中で疑問符模様がチラホラ出てくる、そのときである。

再びお会いしたNさん。

午前中にあった御供は片づけた、という。

その後の時間帯は不明だが、2人がお垢離取りをされた証しであった。

聞くところによれば、一週間前に伺ったFさんは、午前7時の朝いちばんに参っていたそうだ。

その時間帯に1人、2人・・。

Nさんは、夕方のどれくらいの時間帯まで待機されるのか、と聞けば状況は判断するという。

実は、本日のお垢離取りの参拝に、鳥居から賽銭台までを盛り上げた。

段丘上に固めて参道も、参拝者のことを考えて、サラエで調えたNさんのお役目に感謝である。

見ておきたい神社北裏の小川。

何某かの痕跡があるのでは、と思って目を凝らして見た奇麗な小川。

まさに聖水のような奇麗な谷湧きの水だった。

さて、岩神社に今月行われる村行事がある。

6月の最終日曜日は春日社行事の夏祭りとある。

Nさんが云うには、その行事は田植え終いの夏祭りである。

その日に来てくれたら区長のFさんを紹介する、というありがたいお言葉。

田植え終いは6月末にならんとできない。

村の各家が行う田植え作業。

そのすべてが終わらないと夏祭りは始まらない。

実は、と切りだすNさん。

ハウスに建築用のパイプを組み立てた棚を設営している。

1丁にもなるN家の田んぼ。

ハウスで育苗している苗箱の枚数は150枚。

田植えは、夏祭りを迎えるまでに済ませておくからと・・。

隣で話していたHさん。

Nさんは、村でいちばん遅い田植えだという。

Nさんの出里は、宇陀市榛原の池上。

かつては苗代田にローソクと線香を灯して豊作願いをしていたそうだ。

苗代田に籾撒きをしていた、というから直播の時代。

その場には藁束もあった、という子どものころの記憶を話してくれた。

栗野の今は直播する家はない。

N家以外の栗野のみなは、JA購入の稲苗。

ほぼ揃った日程で田植えを終えるが、ハウスで育苗するNさんは、他家より遅れる。

ある年のお垢離取りは第二日曜日になったこともあったらしいが、今は第一日曜日に定着したようだ。

岩神社の行事は、6月最終日曜日に行われる春日社行事の田植え終いの夏祭りの他、10月第二月曜日に行われる主祭神行事の秋祭りと11月第二日曜日に行なわれる宗像社行事の亥の子祭りがある。

これまで毎年に亘って行ってきた岩神社の三大行事であるが、来年度から三大行事を纏めて1本化する、という。

えっ、である。

大改正ともいえる栗野の行事。

6月の春日社の夏祭りも11月の宗像社の亥の子祭りも廃し、秋祭りだけの一本化。まさかの展開に驚くばかり。

そうとわかれば、栗野行事は、今年が最後になる夏祭りに亥の子祭りは外せない。

他に行事取材があったとしても、栗野行事は先決、最優先。

最後になる今年の夏祭りは、ハリガタニ垣内が最後の役目であるが、垣内在住は6軒だ。

5斗に21臼も搗く御供搗き。

搗き初めに杵と臼で搗く餅搗きも拝見したい。

1臼終えた後は、3台の機械で餅搗き。

ふるに稼働する餅搗きに、電動の餅切り機械も用意するらしいが、なんせ大量の餅搗きをさばくには、例年よりかもっと早くにしないと間に合わない。

時間を早めて朝7時から始めたとしても昼過ぎまでに終わらせなければ、祭りのお渡りは出発できない。

そんなことも話してくださった栗野の夏祭り。

是非とも寄せていただきたく、区長さんによろしくお伝えくださいとお願いした。

(H28. 5.29 SB932SH撮影)

(H30. 6. 3 EOS7D撮影)