天理市杣之内町に住むNさんが編集の一員としてまとめた『天理市の歳時記』の控えが手元にある。

平成22~23年度・天理市社会教育委員会(生涯学習・人権部会)が編集した史料(仮版)に、福住町・中定で行われている地域行事がある。

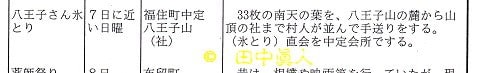

紹介されている行事名は「八王子さん氷とり」。

まさか“氷“を取りに行くって・・・。

近くに都祁氷室神社がある。

7月1日に献氷祭をされているが、”氷とり“ではない。

また、氷室神社から東に数キロメートル離れた地に、”氷“をつくる復元氷室(※平成11年~)がある。

その氷室から”氷“を取り出すことを、”氷とり“とは呼ばないだろう。

両行事とも拝見したことはあるが、”八王子さんの氷とり”のことは聞いたことがない。

歳時記によれば「33枚の南天の葉を八王子山の麓から山頂の社まで、村人が並んで手送りをする」とある。

続けて「(氷とり)直会を中定会所でする」とあり、行事日程は、「7日に近い日曜」だ。

全文を読んで、ハタと思った。

南天の葉を33枚。

これだけでわかった、歳時記に記載する”氷とり“は”“垢離取り”の誤植。

“氷室“が近いだけに、“垢離取り(※こりとり若しくはこおりとり)”を”氷とり“と考えた。

そのようなことはあり得ない。

誤植としか考えられない33枚の数。

垢離取りとは、神仏への祈願や祭りなどの際に冷水を浴び、身を清めること。その行為、つまり水行による禊を水垢離と呼ぶが、垢離の回数は33回。

県内などで行われている垢離取りの回数は、どの地域であっても33回。

何故に33回なのか、未だにわからない、悩ませる数字である。

宇陀市大宇陀の栗野で行われている田休みの垢離は33回。

神社裏を流れる小川の水に葉を浸け、その葉を供える。

これを33回繰り返す。

桜井の修理枝での願掛けは、化粧川にある小石を33個運んで八王子神社の神社裏に置いていた。

小石を拾う負荷を軽減するために複数人に。

もっと減らして小石は1/10の3個に。

その代わりに数取りは、榊の葉で数えることにした。

大宇陀の野依もまた、白山神社に供える垢離取りは、神社下を流れる宇陀川の小石だった。

山添村の北野。

神社下にあった小川に浸した葉は椿の葉だった。

奈良市都祁相河町では薬師籠り前の願掛けに33回の垢離取りをしていた。

近くを流れる小川に出でて南天の葉を水に浸けていたが、護岸工事によって汚れた川になったことからバケツに汲んだ水に替えた。

旧都祁村の上深川は、風の祈祷に33回を数える道具は竹箆である。

また、広陵町の小北稲荷神社境内で願掛けしていた人は、同じく竹箆だった。

数える祭具は、まちまちであるが、いずれも何故にその回数なのか知る人はいない。

中定の村行事を初取材した令和2年8月23日。

十輪寺の地蔵盆に参集された宮総代、区長代理他多数。

行事前に話してくださったのが、ハツオージさんのコオリトリ。

かつては、各家がめいめいにしていたコオリトリ。

南天の葉を水に濡らして往復33回。

氷室神社同様に、竹箆で回数を取る家もあったようだ。かれこれ40年前、バラバラだった作法を、南天の葉を手送りする形に一本化した。

一人で33往復するのもたいへんだから、バトンリレーのように葉を手送りにしたというコオリトリは、7月7日の朝6時にはじめる、と話していた。

朝早くの取材は、事情で行けないから、時間を遅らせて自宅を出発した。

行事をされているなら、痕跡が見つかるかも・・と思って出かけた。

到着した時間は、午前9時。

はてさて、茶畑の上の方にあると聞いていた八王子社は、どこに・・

水道水を流してお店のシャッターを洗っていたIさんに、ハツオージさんのことを尋ねてみたら、今朝7時にしたと、いう。

かつてほとんどのお家は、朝の5時からしていたが、Iさんが子どものころは、朝方どころか、夜に起こされて、行かされた、という。

さて、ハツオージさんに行くには・・・。

あそこに見える「都祁氷室の旧跡」が集合地。

そこからみなが登っていく。

正面に民家がある。

そこら辺りに八王子山に登る道がみつかるはずだ、と言われてここまで来た。

先ほど拝見した「都祁氷室の旧跡」は旧神社跡地行きの道しるべ。

そこは山のてっぺんにあるのだろうか。

白い標柱は、平成3年に建てたようだ。

都祁の氷室神社は、標柱に書いた方角にあるのではなく、この地からみれば、もっと西に鎮座する。

それはともかく、道なりにいけば民家に・・。

といわれてきたが、それ以上は、玄関向こう。

突き進むわけにはいかない玄関口にそれはないだろう。

民家を背に、道なりの道を戻っていけば、右手に畑道が見つかった。

草刈りするなど、綺麗にしている畑道。

その右手にあった建物。

視線の行先は、収穫した玉ねぎ吊るし。

軒下に吊った玉ねぎ干しの景観に見惚れていた。

畑地に野生の動物が侵入しないよう電柵を張っている。その先にも電柵が・・。

低めに設置した電柵。

鹿対策でなく、猪の侵入を喰いとめる電柵であろう。

低く設営していた電柵の向こうにも、「都祁氷室・・・」は旧神社跡地行きの道しるべ。

標柱に行きたいが、生い茂る背高のっぽの草むらに阻まれたここで足止めをくらった。

後にわかったことは、「都祁氷室の旧跡」の位置である。

都祁氷室神社の秋祭りに御旅所に向けてお渡りをする神幸祭がある。

実は、その御旅所地が、氷室の旧跡であった。

平成17年10月15日に行われた神幸祭。

神職を先頭に、祓主、警護、御社旗、高張、楽太鼓、楽人、天狗、獅子舞、甲冑、神前旗、太鼓、大玉串、日月旗、五色大御幣、白大御幣、御神輿、宮司、神楽巫女、護衛、三組の当屋座(当主、当任子)衆、神饌箱、吹抜、甲冑ら歩く大行列の行先が、氷室の旧跡だった。

撮影当時、福住中学校裏山であったことは、朧気ながら思い出した。

あれから15年も経った今、すっかり記憶から消えていたが、思わぬ出会いに、当時の情景が瞼に甦った。

八王子山に向かう道は、どうやらこの畑道ではなかったようだ。

もう一度、教えていただきたくお店番をしていたIさんに、正しい道を・・。

左ではなく、右や、という道。

民家の門の右際にある細い道。

いや、道とは言えないような民家の所有地の通路が、入口だ、という。

なるほどであるが・・・。

さて、八王子山に登る道は、村の道なのか、それともその民家の所有地なのか。

そのことについては、気にかけても仕方がない。

Iさんが、指示された通りに、民家の庭から山登りと続く参拝道。

いきなりぶつかる急な坂道。

村の人が登りやすいように、その民家の方が、予め草刈りをしていた山道。

道とも思えない急こう配の山道に、いきなりぶつかる。

地面は数日前に降った雨によって濡れている。

一歩、踏み出す、二歩、三歩に運動靴ではずずっと滑りそうだ。

手すりのない自然体の山道。

右側はがけ下。

おそるおそる登っていくが、心拍数が異常に高鳴り、足はどうにもこうにも動かない。

この坂道が見える範囲内でも、足が止まること、3回も・・。

そろり、そろりと登る急こう配の山道。

目的地は、どこにあるのだろうか。

Iさんの話によれば、それほど距離はない、というが、勾配は予想以上だった。

ここも足が止まった一地点。

右側に見た景色に眺望が開けた。

足元あたりは茶畑。

そう、昨年に聞いていた茶畑だ。

腰を下ろして眺めてみたいが、じゅくじゅく道。

踏ん張って観た右に拡がる景勝地に、茅葺の家屋がある。

それは、近年になって多くのカメラメンが押し寄せるようになった枝垂れ桜が美しい融通念仏宗派の西念寺である。

平成26年4月20日に立ち寄った西念寺。

ピンク色に染まった枝垂れ桜が満開。

雨降りの日であったが、本堂の茅葺屋根の補修に、茅葺職人さんがカヤサシ作業をしていた。

西念寺の枝垂れ桜を初めて拝見したのは4年前に遡る平成22年4月15日。

西念寺の枝垂れ桜は遅咲き。

平たん部地域、あちこちの桜が咲き終わった4月半ば辺りが、西念寺の枝垂れ桜が見ごろになる。

そう話してくれた平成20年11月13日。

取材していた西念寺の十夜会法会の際に教えてもらった。

平成22年当時は、まだ知る人ぞ知る、というくらい、カメラマンにはまず知られていなかった枝垂れ桜。

茅葺本堂と相成った情景を醸し出す枝垂れ桜って、県内では数少ない景勝例であるが・・。

枝垂れ桜はそこまで。

本来目的の垢離取りに話を戻そう。

もう少しで八王子社が建つ平たん地になる。

登りだしてから5回も身体を休めた急こう配。

目と鼻の先にやっと近づいた。

その地の奥に建っていた社。

辺りを見渡したそこに枝木が見つかった。

葉っぱがまったくない枝木といえば、本日の垢離取りに使った南天の木しか考えられない。

その枝木付近に南天の葉はない。

付近を探してみたが、同じような枝木もなく、他にあったのは枯れた枝ばかり。

垢離取り行事の痕跡が見つかった。

これだけでも十分と、思ったが、なんと、南天の葉っぱは社に供えていた。

枚数は数えていないが、垢離取りの回数を示す33枚であろう。

登る前にIさんから聞いていたこと。

この葉付き南天を用意し、先に供えておくのは一年任期の区長の役目。

南天の木は、予め探しておき、伐っておく。

また、垢離取りに必要な道具がある。

それは水を入れたバケツ。

今年は、バケツが用意されてなくて、ばたばた慌てたらしい。

そのバケツは、神社下にということだから、参集地である。

一枚の南天の葉。

バケツの水に浸した南天の葉を手にして登坂。

八王子社にその一枚を供えて、山下り。

次の葉を水に浸けて、登坂し、供える。

これを繰り返すこと往復33回。

私は、たった1度の往復であったが、これを33回も繰り返すのは苦行そのもの。

人数はともかく、負担軽減に往復回数を減らす複数人によるバトンリレーのような手送りの垢離取りにしたのは、納得できる。

短い距離だが急勾配。

下りは、特に滑りやすい。

誤って道を踏み外したら、大怪我どころか、場合によっては、怪我では済まされないような状況に陥るとも限らない。

「水の祓浄力を利用し、不浄をとり去る行為」が垢離。

水垢離、塩(海水)垢離、寒垢離に湯垢離など、みな水の祓浄力。清浄な川の水を利用し、身を清める禊祓えの垢離作法。

これまで私が見聞きした民俗調査の範囲内では、水垢離でなく、お百度参りのような形式。

33回、ぐるぐる周回する願掛けもある。

八王子山をそろり、そろりと下って、再びお会いしたIさんに垢離取りの痕跡が確認できた、と伝えた。

それなら、来年はもう来なくていいだろ、といわれたが、それは未達。

村の人が作法される実際の垢離取りは未だだから・・。

身体状態と起床時間が、なんとか間に合うようであれば、また寄せていただきたく・・と、伝えて、氷室神社に向かう。

昨年の風の祈祷行事取材の折、宮総代が話してくれた氷室神社での垢離取り。

混雑しないように垣内ごとに参拝時間を決め、

垢離取りをしていたそうだ。

手水に竹箆を浸して神社に参る垣内単位の垢離取り。

垣内は、ここ中定の他、浄土、上入田(※1)、下入田、別所、南田、井之市、鈴原、小野味がある。

Iさんは、中定はしていない、といっていたが、いずれかの垣内が、氷室神社において垢離取りをしているように聞く。

9垣内、それぞれの区長さんに伺って垢離取りの状況を聞き取りしたい気もあるが・・。

ちなみに(※1)を印した上入田だけが集会所、他はみな公民館を会所にしているようだ。

(R3. 7. 4 SB805SH撮影)

平成22~23年度・天理市社会教育委員会(生涯学習・人権部会)が編集した史料(仮版)に、福住町・中定で行われている地域行事がある。

紹介されている行事名は「八王子さん氷とり」。

まさか“氷“を取りに行くって・・・。

近くに都祁氷室神社がある。

7月1日に献氷祭をされているが、”氷とり“ではない。

また、氷室神社から東に数キロメートル離れた地に、”氷“をつくる復元氷室(※平成11年~)がある。

その氷室から”氷“を取り出すことを、”氷とり“とは呼ばないだろう。

両行事とも拝見したことはあるが、”八王子さんの氷とり”のことは聞いたことがない。

歳時記によれば「33枚の南天の葉を八王子山の麓から山頂の社まで、村人が並んで手送りをする」とある。

続けて「(氷とり)直会を中定会所でする」とあり、行事日程は、「7日に近い日曜」だ。

全文を読んで、ハタと思った。

南天の葉を33枚。

これだけでわかった、歳時記に記載する”氷とり“は”“垢離取り”の誤植。

“氷室“が近いだけに、“垢離取り(※こりとり若しくはこおりとり)”を”氷とり“と考えた。

そのようなことはあり得ない。

誤植としか考えられない33枚の数。

垢離取りとは、神仏への祈願や祭りなどの際に冷水を浴び、身を清めること。その行為、つまり水行による禊を水垢離と呼ぶが、垢離の回数は33回。

県内などで行われている垢離取りの回数は、どの地域であっても33回。

何故に33回なのか、未だにわからない、悩ませる数字である。

宇陀市大宇陀の栗野で行われている田休みの垢離は33回。

神社裏を流れる小川の水に葉を浸け、その葉を供える。

これを33回繰り返す。

桜井の修理枝での願掛けは、化粧川にある小石を33個運んで八王子神社の神社裏に置いていた。

小石を拾う負荷を軽減するために複数人に。

もっと減らして小石は1/10の3個に。

その代わりに数取りは、榊の葉で数えることにした。

大宇陀の野依もまた、白山神社に供える垢離取りは、神社下を流れる宇陀川の小石だった。

山添村の北野。

神社下にあった小川に浸した葉は椿の葉だった。

奈良市都祁相河町では薬師籠り前の願掛けに33回の垢離取りをしていた。

近くを流れる小川に出でて南天の葉を水に浸けていたが、護岸工事によって汚れた川になったことからバケツに汲んだ水に替えた。

旧都祁村の上深川は、風の祈祷に33回を数える道具は竹箆である。

また、広陵町の小北稲荷神社境内で願掛けしていた人は、同じく竹箆だった。

数える祭具は、まちまちであるが、いずれも何故にその回数なのか知る人はいない。

中定の村行事を初取材した令和2年8月23日。

十輪寺の地蔵盆に参集された宮総代、区長代理他多数。

行事前に話してくださったのが、ハツオージさんのコオリトリ。

かつては、各家がめいめいにしていたコオリトリ。

南天の葉を水に濡らして往復33回。

氷室神社同様に、竹箆で回数を取る家もあったようだ。かれこれ40年前、バラバラだった作法を、南天の葉を手送りする形に一本化した。

一人で33往復するのもたいへんだから、バトンリレーのように葉を手送りにしたというコオリトリは、7月7日の朝6時にはじめる、と話していた。

朝早くの取材は、事情で行けないから、時間を遅らせて自宅を出発した。

行事をされているなら、痕跡が見つかるかも・・と思って出かけた。

到着した時間は、午前9時。

はてさて、茶畑の上の方にあると聞いていた八王子社は、どこに・・

水道水を流してお店のシャッターを洗っていたIさんに、ハツオージさんのことを尋ねてみたら、今朝7時にしたと、いう。

かつてほとんどのお家は、朝の5時からしていたが、Iさんが子どものころは、朝方どころか、夜に起こされて、行かされた、という。

さて、ハツオージさんに行くには・・・。

あそこに見える「都祁氷室の旧跡」が集合地。

そこからみなが登っていく。

正面に民家がある。

そこら辺りに八王子山に登る道がみつかるはずだ、と言われてここまで来た。

先ほど拝見した「都祁氷室の旧跡」は旧神社跡地行きの道しるべ。

そこは山のてっぺんにあるのだろうか。

白い標柱は、平成3年に建てたようだ。

都祁の氷室神社は、標柱に書いた方角にあるのではなく、この地からみれば、もっと西に鎮座する。

それはともかく、道なりにいけば民家に・・。

といわれてきたが、それ以上は、玄関向こう。

突き進むわけにはいかない玄関口にそれはないだろう。

民家を背に、道なりの道を戻っていけば、右手に畑道が見つかった。

草刈りするなど、綺麗にしている畑道。

その右手にあった建物。

視線の行先は、収穫した玉ねぎ吊るし。

軒下に吊った玉ねぎ干しの景観に見惚れていた。

畑地に野生の動物が侵入しないよう電柵を張っている。その先にも電柵が・・。

低めに設置した電柵。

鹿対策でなく、猪の侵入を喰いとめる電柵であろう。

低く設営していた電柵の向こうにも、「都祁氷室・・・」は旧神社跡地行きの道しるべ。

標柱に行きたいが、生い茂る背高のっぽの草むらに阻まれたここで足止めをくらった。

後にわかったことは、「都祁氷室の旧跡」の位置である。

都祁氷室神社の秋祭りに御旅所に向けてお渡りをする神幸祭がある。

実は、その御旅所地が、氷室の旧跡であった。

平成17年10月15日に行われた神幸祭。

神職を先頭に、祓主、警護、御社旗、高張、楽太鼓、楽人、天狗、獅子舞、甲冑、神前旗、太鼓、大玉串、日月旗、五色大御幣、白大御幣、御神輿、宮司、神楽巫女、護衛、三組の当屋座(当主、当任子)衆、神饌箱、吹抜、甲冑ら歩く大行列の行先が、氷室の旧跡だった。

撮影当時、福住中学校裏山であったことは、朧気ながら思い出した。

あれから15年も経った今、すっかり記憶から消えていたが、思わぬ出会いに、当時の情景が瞼に甦った。

八王子山に向かう道は、どうやらこの畑道ではなかったようだ。

もう一度、教えていただきたくお店番をしていたIさんに、正しい道を・・。

左ではなく、右や、という道。

民家の門の右際にある細い道。

いや、道とは言えないような民家の所有地の通路が、入口だ、という。

なるほどであるが・・・。

さて、八王子山に登る道は、村の道なのか、それともその民家の所有地なのか。

そのことについては、気にかけても仕方がない。

Iさんが、指示された通りに、民家の庭から山登りと続く参拝道。

いきなりぶつかる急な坂道。

村の人が登りやすいように、その民家の方が、予め草刈りをしていた山道。

道とも思えない急こう配の山道に、いきなりぶつかる。

地面は数日前に降った雨によって濡れている。

一歩、踏み出す、二歩、三歩に運動靴ではずずっと滑りそうだ。

手すりのない自然体の山道。

右側はがけ下。

おそるおそる登っていくが、心拍数が異常に高鳴り、足はどうにもこうにも動かない。

この坂道が見える範囲内でも、足が止まること、3回も・・。

そろり、そろりと登る急こう配の山道。

目的地は、どこにあるのだろうか。

Iさんの話によれば、それほど距離はない、というが、勾配は予想以上だった。

ここも足が止まった一地点。

右側に見た景色に眺望が開けた。

足元あたりは茶畑。

そう、昨年に聞いていた茶畑だ。

腰を下ろして眺めてみたいが、じゅくじゅく道。

踏ん張って観た右に拡がる景勝地に、茅葺の家屋がある。

それは、近年になって多くのカメラメンが押し寄せるようになった枝垂れ桜が美しい融通念仏宗派の西念寺である。

平成26年4月20日に立ち寄った西念寺。

ピンク色に染まった枝垂れ桜が満開。

雨降りの日であったが、本堂の茅葺屋根の補修に、茅葺職人さんがカヤサシ作業をしていた。

西念寺の枝垂れ桜を初めて拝見したのは4年前に遡る平成22年4月15日。

西念寺の枝垂れ桜は遅咲き。

平たん部地域、あちこちの桜が咲き終わった4月半ば辺りが、西念寺の枝垂れ桜が見ごろになる。

そう話してくれた平成20年11月13日。

取材していた西念寺の十夜会法会の際に教えてもらった。

平成22年当時は、まだ知る人ぞ知る、というくらい、カメラマンにはまず知られていなかった枝垂れ桜。

茅葺本堂と相成った情景を醸し出す枝垂れ桜って、県内では数少ない景勝例であるが・・。

枝垂れ桜はそこまで。

本来目的の垢離取りに話を戻そう。

もう少しで八王子社が建つ平たん地になる。

登りだしてから5回も身体を休めた急こう配。

目と鼻の先にやっと近づいた。

その地の奥に建っていた社。

辺りを見渡したそこに枝木が見つかった。

葉っぱがまったくない枝木といえば、本日の垢離取りに使った南天の木しか考えられない。

その枝木付近に南天の葉はない。

付近を探してみたが、同じような枝木もなく、他にあったのは枯れた枝ばかり。

垢離取り行事の痕跡が見つかった。

これだけでも十分と、思ったが、なんと、南天の葉っぱは社に供えていた。

枚数は数えていないが、垢離取りの回数を示す33枚であろう。

登る前にIさんから聞いていたこと。

この葉付き南天を用意し、先に供えておくのは一年任期の区長の役目。

南天の木は、予め探しておき、伐っておく。

また、垢離取りに必要な道具がある。

それは水を入れたバケツ。

今年は、バケツが用意されてなくて、ばたばた慌てたらしい。

そのバケツは、神社下にということだから、参集地である。

一枚の南天の葉。

バケツの水に浸した南天の葉を手にして登坂。

八王子社にその一枚を供えて、山下り。

次の葉を水に浸けて、登坂し、供える。

これを繰り返すこと往復33回。

私は、たった1度の往復であったが、これを33回も繰り返すのは苦行そのもの。

人数はともかく、負担軽減に往復回数を減らす複数人によるバトンリレーのような手送りの垢離取りにしたのは、納得できる。

短い距離だが急勾配。

下りは、特に滑りやすい。

誤って道を踏み外したら、大怪我どころか、場合によっては、怪我では済まされないような状況に陥るとも限らない。

「水の祓浄力を利用し、不浄をとり去る行為」が垢離。

水垢離、塩(海水)垢離、寒垢離に湯垢離など、みな水の祓浄力。清浄な川の水を利用し、身を清める禊祓えの垢離作法。

これまで私が見聞きした民俗調査の範囲内では、水垢離でなく、お百度参りのような形式。

33回、ぐるぐる周回する願掛けもある。

八王子山をそろり、そろりと下って、再びお会いしたIさんに垢離取りの痕跡が確認できた、と伝えた。

それなら、来年はもう来なくていいだろ、といわれたが、それは未達。

村の人が作法される実際の垢離取りは未だだから・・。

身体状態と起床時間が、なんとか間に合うようであれば、また寄せていただきたく・・と、伝えて、氷室神社に向かう。

昨年の風の祈祷行事取材の折、宮総代が話してくれた氷室神社での垢離取り。

混雑しないように垣内ごとに参拝時間を決め、

垢離取りをしていたそうだ。

手水に竹箆を浸して神社に参る垣内単位の垢離取り。

垣内は、ここ中定の他、浄土、上入田(※1)、下入田、別所、南田、井之市、鈴原、小野味がある。

Iさんは、中定はしていない、といっていたが、いずれかの垣内が、氷室神社において垢離取りをしているように聞く。

9垣内、それぞれの区長さんに伺って垢離取りの状況を聞き取りしたい気もあるが・・。

ちなみに(※1)を印した上入田だけが集会所、他はみな公民館を会所にしているようだ。

(R3. 7. 4 SB805SH撮影)