7日も訪れた宇陀市室生小原の八幡神社。

この日の行事は、亥の子座。

かつてはこの日に、亥の子餅を各家でつくって食べていたそうだ。

それはともかく、この日も参集されていた73歳のOさん。

前期に務めた大頭屋の役は終わったが、神社会計も担っている関係上、神社行事に参列される。

4日前、Oさんが教えてくださった小原の滝や長持石は、時間もなく探せなかったことを伝えた。

代わりではないが、滝ノ尾に二十三夜講供養石塔が見つかったと報告した。

すると・・・実はここ小原にも二十三夜月待塔がある、という。

場所は、山の神の場。

すぐ近くのつちんど墓にある。

”辻堂”が訛った”つちんど”。その場にかつて「辻堂」に「十三重の塔」が建っていたと伝わる。

小原の山の神を拝見した平成24年1月7日。

山の神の丘場は、行者山。

大文字鏡山とも呼ばれる、そこに行者堂が建っていることから、行者山と呼んでいるのだろう。

さて、つちんど墓は、行者山の手前。

墓石群があるからすぐに見つかる。

山の神行事を撮りに行った際、帰り道に見た阿弥陀三尊石仏に笠塔婆の左隣にある、と教えてくださった。

八幡神社から北に数キロメートルの距離。

村の北方にあるつちんど墓。

阿弥陀三尊石仏に笠塔婆辺りと聞いていたが・・・。

右、左に視線を動かしたそのとき。

目に入ったつちんど墓の二十三夜講供養石塔。

墓地区画とは一線を引いているような場に建っていた。

左にも一体の石塔はあるが、二つの円形がある。

右は日。

左は円形の内部に三日月を描いており、現代の二十三夜の月を表している二十三夜講供養石塔。

刻印のうち、鮮明な文字は奉・・・以下は判読不能の二十三夜講供養石塔。

Oさんの話によれば、滝ノ尾の二十三夜講供養石塔よりも20年遅い時代に建てたようだと・・。

所在地がわかったところで、足を伸ばしたい山の神の地に向かう。

10年ぶりに拝見したい山の神の地。

記憶を辿って歩く行者山に登る細い道。

途中から急な山道になる。

そこら辺りから足が・・・。

足のというよりも、心臓が・・・。

異常にあがった心拍数に、敢えなく断念した登りの山道。

足元に気をつけながらふり向いたそこに、柿の色に包まれた集落が見える。

実りの柿が似合う風情ある集落にひととき見惚れていた。

ただ、その場は外部の者が侵入しないように囲いをしていた。

背高く設営していた場に、コッコッココ、と寄ってくる鶏。

雄に雌もいる、そこは鶏囲い。

逃げ出さないようにしている自然農法でしょうか。

鶏卵を産み落とす自然の地に放牧の鶏は、自由気ままに暮らしているようだ。

鶏と遊んでいるわけにはいかない。

そろそろ帰り時の午後3時半過ぎ。

向こうに見える家屋に軽トラックが停まった。

農作業を終えて戻ってこられたのだろうか。

近づいてわかった軽トラの運転手は、Oさんだった。

降車されたOさんは、つちんど墓前に停めていた私の車を覗いていた。

そう、私はOさんが教えてくださった小原の二十三夜月待塔を見つけていた。

顔を合わすなり、資料があるから・・・・ちょっと待ちや。

その前に手渡されたものは、本日行われた亥の子座行事の御供下げ。

持って帰り、といわれた御供下げは、お菓子に蜜柑。

どんこ椎茸も・・。

室内に上がったOさん。

たしかここらへんにあったはずや、と探し回る。

見つかった資料は平成14年11月10日の『ふれあい歩こう会』。

主宰は笠間公民館。下笠間でなく、上笠間の公民館であろう。

村の歴史を学ぶ歩こう会。

このときのふれあい会が向かう行先は、ここ小原に上笠間枝村の滝ノ尾、下笠間、深野などに存在する石造物を中心にガイド講師の大和郡山市文化財審議委員の清水俊明氏が解説されたそうだ。

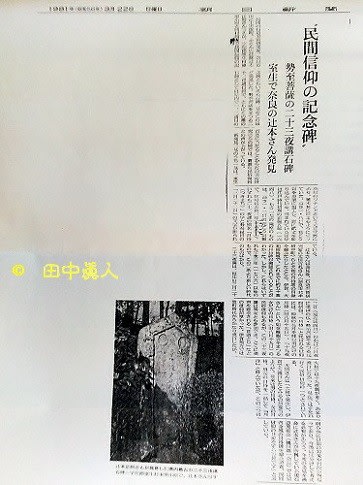

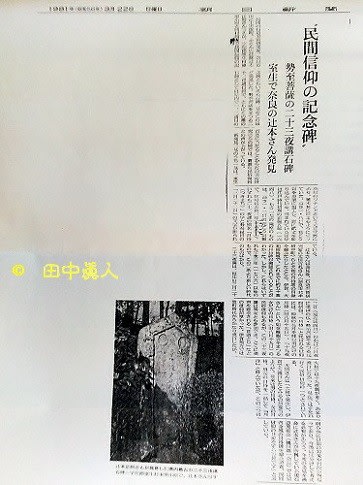

その資料にあった記事。

“民間信仰の記念碑、勢至菩薩の二十三夜講石碑”。

奈良市川之上突抜町に棲む辻本正則さんが発見したとある。

掲載は、昭和56年3月22日付けの朝日新聞。

41年前の記事だった。

辻本氏は、上笠間枝村の滝ノ原にあった二十三夜月待塔も発見していた功労者だった。

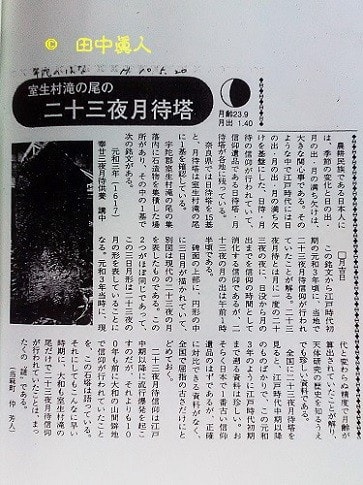

「石碑は、ともに県内で一、二を古さ。“旧暦の三月二十三日が縁日”と、される勢至菩薩”信仰に二十三夜講が存在していた証し。小原の月待塔は、江戸時代初期にあたる正保五年(1648)。滝ノ尾は、天和三年(1618)。辻本さんは、発見後に石造美術研究家の太田古札さんとともに、これまで50基の月待碑が確認されている伊賀、大和領域を総当たり調べ、いずれも宝永三年(1706)以後に造られた月待碑。つまり、小原、滝ノ尾とも、それ以前に造られた。二十三夜講は、毎年の旧三月二十三日のおぼろ月夜に美声の仏・勢至菩薩をまつる民間信仰。月待ち信仰に、中秋の名月に拝むだけの男が、旧八月十五日に寄りあう月待ちと、如意輪観音をまつる“十九夜さん”と呼ぶ女だけが旧八月十九日に寄りあう十九夜講に対して、男女とも寄りあう二十三夜講がある。伊賀地方では、室町時代からかなり流行った信仰であるが、大和では十九夜講が多く、特に美声を要求される“音頭とり”などの信仰が厚かった二十三夜講は流行しなかった。おそらく大和で発生し、伊賀で大流行した、とみるのが妥当のようだ。・・・(※元記事要約し整えた)」と書いてあった。

これほどの歴史・文化が、小原に上笠間にあったとは驚きである。

江戸時代初期から中期にかけて、当時暮らしていた講中の営みがどのような形であったのか。伝える古文書はたぶんにない、と思われるが、所在地など教えてくださったOさんの話によれば、つい数年前まで・・・。

おじいさんが生きていたころは、ご近所の男性4、5人が集まり、参っていたそうだ。

たぶんに講中の寄りあいと思われるが、お酒を飲むのが目的に飲み食いしていたようだ、という。

(R3.11. 7 SB805SH 撮影)

この日の行事は、亥の子座。

かつてはこの日に、亥の子餅を各家でつくって食べていたそうだ。

それはともかく、この日も参集されていた73歳のOさん。

前期に務めた大頭屋の役は終わったが、神社会計も担っている関係上、神社行事に参列される。

4日前、Oさんが教えてくださった小原の滝や長持石は、時間もなく探せなかったことを伝えた。

代わりではないが、滝ノ尾に二十三夜講供養石塔が見つかったと報告した。

すると・・・実はここ小原にも二十三夜月待塔がある、という。

場所は、山の神の場。

すぐ近くのつちんど墓にある。

”辻堂”が訛った”つちんど”。その場にかつて「辻堂」に「十三重の塔」が建っていたと伝わる。

小原の山の神を拝見した平成24年1月7日。

山の神の丘場は、行者山。

大文字鏡山とも呼ばれる、そこに行者堂が建っていることから、行者山と呼んでいるのだろう。

さて、つちんど墓は、行者山の手前。

墓石群があるからすぐに見つかる。

山の神行事を撮りに行った際、帰り道に見た阿弥陀三尊石仏に笠塔婆の左隣にある、と教えてくださった。

八幡神社から北に数キロメートルの距離。

村の北方にあるつちんど墓。

阿弥陀三尊石仏に笠塔婆辺りと聞いていたが・・・。

右、左に視線を動かしたそのとき。

目に入ったつちんど墓の二十三夜講供養石塔。

墓地区画とは一線を引いているような場に建っていた。

左にも一体の石塔はあるが、二つの円形がある。

右は日。

左は円形の内部に三日月を描いており、現代の二十三夜の月を表している二十三夜講供養石塔。

刻印のうち、鮮明な文字は奉・・・以下は判読不能の二十三夜講供養石塔。

Oさんの話によれば、滝ノ尾の二十三夜講供養石塔よりも20年遅い時代に建てたようだと・・。

所在地がわかったところで、足を伸ばしたい山の神の地に向かう。

10年ぶりに拝見したい山の神の地。

記憶を辿って歩く行者山に登る細い道。

途中から急な山道になる。

そこら辺りから足が・・・。

足のというよりも、心臓が・・・。

異常にあがった心拍数に、敢えなく断念した登りの山道。

足元に気をつけながらふり向いたそこに、柿の色に包まれた集落が見える。

実りの柿が似合う風情ある集落にひととき見惚れていた。

ただ、その場は外部の者が侵入しないように囲いをしていた。

背高く設営していた場に、コッコッココ、と寄ってくる鶏。

雄に雌もいる、そこは鶏囲い。

逃げ出さないようにしている自然農法でしょうか。

鶏卵を産み落とす自然の地に放牧の鶏は、自由気ままに暮らしているようだ。

鶏と遊んでいるわけにはいかない。

そろそろ帰り時の午後3時半過ぎ。

向こうに見える家屋に軽トラックが停まった。

農作業を終えて戻ってこられたのだろうか。

近づいてわかった軽トラの運転手は、Oさんだった。

降車されたOさんは、つちんど墓前に停めていた私の車を覗いていた。

そう、私はOさんが教えてくださった小原の二十三夜月待塔を見つけていた。

顔を合わすなり、資料があるから・・・・ちょっと待ちや。

その前に手渡されたものは、本日行われた亥の子座行事の御供下げ。

持って帰り、といわれた御供下げは、お菓子に蜜柑。

どんこ椎茸も・・。

室内に上がったOさん。

たしかここらへんにあったはずや、と探し回る。

見つかった資料は平成14年11月10日の『ふれあい歩こう会』。

主宰は笠間公民館。下笠間でなく、上笠間の公民館であろう。

村の歴史を学ぶ歩こう会。

このときのふれあい会が向かう行先は、ここ小原に上笠間枝村の滝ノ尾、下笠間、深野などに存在する石造物を中心にガイド講師の大和郡山市文化財審議委員の清水俊明氏が解説されたそうだ。

その資料にあった記事。

“民間信仰の記念碑、勢至菩薩の二十三夜講石碑”。

奈良市川之上突抜町に棲む辻本正則さんが発見したとある。

掲載は、昭和56年3月22日付けの朝日新聞。

41年前の記事だった。

辻本氏は、上笠間枝村の滝ノ原にあった二十三夜月待塔も発見していた功労者だった。

「石碑は、ともに県内で一、二を古さ。“旧暦の三月二十三日が縁日”と、される勢至菩薩”信仰に二十三夜講が存在していた証し。小原の月待塔は、江戸時代初期にあたる正保五年(1648)。滝ノ尾は、天和三年(1618)。辻本さんは、発見後に石造美術研究家の太田古札さんとともに、これまで50基の月待碑が確認されている伊賀、大和領域を総当たり調べ、いずれも宝永三年(1706)以後に造られた月待碑。つまり、小原、滝ノ尾とも、それ以前に造られた。二十三夜講は、毎年の旧三月二十三日のおぼろ月夜に美声の仏・勢至菩薩をまつる民間信仰。月待ち信仰に、中秋の名月に拝むだけの男が、旧八月十五日に寄りあう月待ちと、如意輪観音をまつる“十九夜さん”と呼ぶ女だけが旧八月十九日に寄りあう十九夜講に対して、男女とも寄りあう二十三夜講がある。伊賀地方では、室町時代からかなり流行った信仰であるが、大和では十九夜講が多く、特に美声を要求される“音頭とり”などの信仰が厚かった二十三夜講は流行しなかった。おそらく大和で発生し、伊賀で大流行した、とみるのが妥当のようだ。・・・(※元記事要約し整えた)」と書いてあった。

これほどの歴史・文化が、小原に上笠間にあったとは驚きである。

江戸時代初期から中期にかけて、当時暮らしていた講中の営みがどのような形であったのか。伝える古文書はたぶんにない、と思われるが、所在地など教えてくださったOさんの話によれば、つい数年前まで・・・。

おじいさんが生きていたころは、ご近所の男性4、5人が集まり、参っていたそうだ。

たぶんに講中の寄りあいと思われるが、お酒を飲むのが目的に飲み食いしていたようだ、という。

(R3.11. 7 SB805SH 撮影)