Fさんのお孫さんが中学3年生のときに纏めた論文、『奈良県東部の伝統行事と暮らし(※下笠間)』がある。写真家Kさんも撮影協力した執筆した章立ての民俗史。

両親の父母、そして祖父母とも暮らしてきたF家の年中行事。

村の年中行事に合わせて綴った暮らしの民俗史。

今では廃れた行事も記録した、素晴らしきF家の文化史を拝見した。

その論文を知ったのは、平成30年5月17日に取材した「ウエゾメ」。

現在は、されていない「ウエゾメ」を、取材のために再現してくださったFさん。

感謝に耐えない。

と、いうのも、その日の接待食に味の再現にわざわざつくってくださった蓬の「ひし餅」。

毎年の4月3日。

旧暦の桃の節句のひし餅をつくり、お雛さんを飾る雛段の供物においていた。

今はひな壇でなく、お雛さん飾り一対に移った、と話してくれた。

桃の節句に飾る蓬のひし餅を、是非とも拝見したく取材許可をお願いし、今日の訪問になった。

隣村の山添村。

毛原に立ち寄り、聞いてきた午後に行われる桃の節句行事に供える神饌御供蓬餅。

3社に詣でて供える菱餅は、花をつけた枝付きの桃の花も添える、と話していた。

神社行事の桃の節句であるが、ここ宇陀市室生下笠間では神社行事に供えることはない。

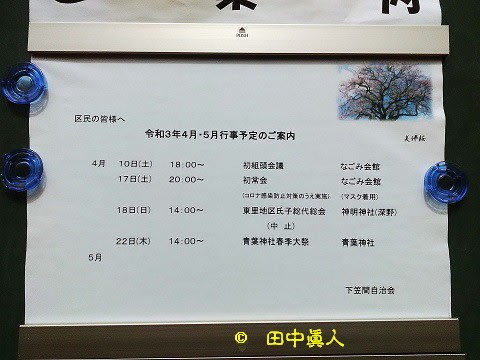

先に確認していた下笠間の今月行事に桃の節句行事は見られない。

山添村・切幡の年中行事には桃の節句がある。

村の人たちがそれぞれの家ごとがつくるひし餅。

桃の花を添えて神明神社に詣でてひし餅を奉る。

神社側がつくるのではなく、村の人たちがつくって供えるのだ。

村の行事のあり方は、それぞれ。

元々は切幡のような形式であったかもしれない。

また、奈良市旧都祁村南之庄では、社守家がつくったヒシモチを国津神社に供える。

神事を終えて下げたヒシモチ御供は、社務所に参集した村の人たちがよばれる。

かつては各家がつくって供えていたヒシモチをみなでよばれていたと話していた。

つまりは、氏子たちと氏神社の関係性にあるワケだ。

さて、下笠間・F家の旧暦桃の節句の蓬餅つくりである。

正午前に立ち寄り、同家に咲いていた見事な枝垂れ桜を撮っていた。

そのとき、人の姿が動いた。

何をされているのか、近くまで寄って聞いた。

つい先ほどに戻ってきた娘さんは、満開の枝垂れ桜の花びらを一輪ごと、丁寧に摘んでいたそうだ。

摘んだ花弁は、一年後につくる蓬の餅にのせる。

採集した枝垂れ桜の花びらは塩漬けにする。

和菓子とか桜湯に使う桜漬けは、1年の期間をかけてつくっておく。

一年間、漬けて口にする桜の花の塩漬け。

昆布茶に浮かせて食べる桜の塩漬けは、口にしたことがある。

桜の塩漬け味がもっと合う昆布茶。

心が落ち着く、印象深い味だったことを思い出したが、今回は、お茶でなく蓬餅である。

蓬餅のあんこも自家製なら、桜の塩漬けも手造り。

先祖代々から継承してきたワケでもなく、前述したFさんのお孫さんが、まだ幼かったころに発案した桜の塩漬け。

10年前からはじめた桜の塩漬け。

今もこうして、お家の年中行事、民俗史を執筆した娘さんの母親がつくってきた。

まだまだ作業があるし、これからお昼にするので午後の遅い時間帯になります、と・・・

そう、いわれて私もお昼。

下笠間を、一旦は離れて名阪国道に出て都祁の針に向かう。

針テラスからさらに南下したコンビニエンスストアの食事を摂っていた。

戻ってきた時間帯は午後2時。

ちょっと早く着きすぎた。

待ち時間に楽しませてもらった山野草採り。

畑におられたFさんと話す春の山野草。

コゴミはいちばんですね、と伝えたら、それならここにある、と河原に・・・

自生のコゴミがいっぱい。

枯草に紛れて見えないが、川に下りて採ってくれたコゴミは抱えられないほどのたくさん。

時計をみた時間。

そろそろ行ってきたらいい、と伝えられてお家に向かう。

お声をかけたら、もうすぐ終わるから、といわれて、慌てて急ぐ炊事場に・・・

すごい、これほどつくっておられたとは、想定以上の作業場。

女性3人が、そろってつくる蓬の餅。

ヒシモチの形ではなく、丸餅。

できあがった丸形蓬餅は、コウジブタに並べていた。

山裾に自生する蓬を採取してくる。

一旦は、煮たてて、上澄みの灰を取る

2~3分ほど煮たてたら、蓬の葉が色づく。

それを引き上げ、包丁で細かく刻む。

水気を取って冷蔵庫に寝かす。

蒸し器に若干のうるち米を混ぜたモチゴメは8分目。

茹でて冷やした蓬も入れて餅を搗く。

手間を考え、現在は電化製品の餅つき機を用いて蓬餅をつくる。

最終仕様に手で丸めて形つくり。

こねこね丸めてつくる手造りの蓬餅。

コウジブアに敷き詰めた白い粉は、トリコ(※取り粉)。

農協の機械で挽いてきたウルチ米の米粉(※こめこ)は、餅つきに必須の粉である。

向こう側並べているのが、塩抜きした塩漬けの桜の花をちょいのせした蓬餅。

色艶に照りがある蓬餅はラップ包み。

綺麗やから、こないしたらどう、と云ってくれた娘さんのアイデア。

それからもう10年にもなる、というF家の旧暦桃の節句の蓬餅つくり。

実は、あんこ(※餡子)も自家製ですと話してくれた。

蓬餅は、すべてがこねこねつくる丸形だけでなく、ひし形に成型するひし餅もつくっていた。

その成型に用いる箱は使用済の紙箱を利用した詰め容器。

なるほど、である。

翌日、或いは翌々日くらいにならんと固くならない。

期間を長くすれば、蓬餅は硬くなるから、包丁は入りにくくなる。

包丁を入れやすい状態を確かめて、切るひし餅つくり。

詰めた紙箱の縁に沿って、平行四辺形に切り分けするそうだ。

ひし餅の形にしてから供えるF家の桃の節句。

お雛さんに、桃花を添えて飾る。

かつてはひな壇飾りにしていたが、飾り立て、飾り終えの負担軽減に一対のお雛さんに替えたそうだ。

桃の節句の蓬餅は、お雛さんだけでなく、神棚に仏さんにも供える、と聞いたが、その日がいつになるのか、この場では決められない。

もしその日がわかれば・・・と、お願いしようと思ったが、何度もお伺いするのは申しわけなく、お礼を伝えて帰ろう、としたら、ちょっと待って、とお土産をくださった。

塩漬け桜のせの餡包みの蓬餅が3個。

平行四辺形に包丁を入れて切る箱入り蓬餅が1本。

その形は、棒餅。

私が住んでいた大阪に暮らしていた子どものころ。

実家の餅つきにも、包丁を入れて切り餅にする棒餅もあったが、母親も、大ばあさんも、その棒餅をネコモチと呼んでいたことを思い出した。

今日、つくりたての蓬餅は、すぐには食べられないから、数日置いてそれからですからね、と・・・

そのお礼に、県立民俗博物館で開催していた『私がとらえた大和の民俗~つくる~』の写真展図録を献本させてもらった。

なぜに献本かと、いえば、このときのテーマは「つくる」。

取材地が、ここ下笠間。

取材先は、カケダイをお店でつくっていた宮崎商店の店主。

またカケダイを吊るし、供えていたI家。

地区の人に、カケダイ文化を伝えるテーマ「掛鯛(かけだい)」。

とらえた写真家は川島朱実さん。

取材のときは、私も同行していた貴重な「カケダイ」映像を献本した。

なお、今日の旧暦桃の節句の蓬餅つくりの時間帯のFさんは、その間ずっと畑仕事をされていた。

桃の節句は、女性の節句だけに、畑仕事に集中していたようだ。

(R3. 4. 3 SB805SH/EOS7D撮影)

両親の父母、そして祖父母とも暮らしてきたF家の年中行事。

村の年中行事に合わせて綴った暮らしの民俗史。

今では廃れた行事も記録した、素晴らしきF家の文化史を拝見した。

その論文を知ったのは、平成30年5月17日に取材した「ウエゾメ」。

現在は、されていない「ウエゾメ」を、取材のために再現してくださったFさん。

感謝に耐えない。

と、いうのも、その日の接待食に味の再現にわざわざつくってくださった蓬の「ひし餅」。

毎年の4月3日。

旧暦の桃の節句のひし餅をつくり、お雛さんを飾る雛段の供物においていた。

今はひな壇でなく、お雛さん飾り一対に移った、と話してくれた。

桃の節句に飾る蓬のひし餅を、是非とも拝見したく取材許可をお願いし、今日の訪問になった。

隣村の山添村。

毛原に立ち寄り、聞いてきた午後に行われる桃の節句行事に供える神饌御供蓬餅。

3社に詣でて供える菱餅は、花をつけた枝付きの桃の花も添える、と話していた。

神社行事の桃の節句であるが、ここ宇陀市室生下笠間では神社行事に供えることはない。

先に確認していた下笠間の今月行事に桃の節句行事は見られない。

山添村・切幡の年中行事には桃の節句がある。

村の人たちがそれぞれの家ごとがつくるひし餅。

桃の花を添えて神明神社に詣でてひし餅を奉る。

神社側がつくるのではなく、村の人たちがつくって供えるのだ。

村の行事のあり方は、それぞれ。

元々は切幡のような形式であったかもしれない。

また、奈良市旧都祁村南之庄では、社守家がつくったヒシモチを国津神社に供える。

神事を終えて下げたヒシモチ御供は、社務所に参集した村の人たちがよばれる。

かつては各家がつくって供えていたヒシモチをみなでよばれていたと話していた。

つまりは、氏子たちと氏神社の関係性にあるワケだ。

さて、下笠間・F家の旧暦桃の節句の蓬餅つくりである。

正午前に立ち寄り、同家に咲いていた見事な枝垂れ桜を撮っていた。

そのとき、人の姿が動いた。

何をされているのか、近くまで寄って聞いた。

つい先ほどに戻ってきた娘さんは、満開の枝垂れ桜の花びらを一輪ごと、丁寧に摘んでいたそうだ。

摘んだ花弁は、一年後につくる蓬の餅にのせる。

採集した枝垂れ桜の花びらは塩漬けにする。

和菓子とか桜湯に使う桜漬けは、1年の期間をかけてつくっておく。

一年間、漬けて口にする桜の花の塩漬け。

昆布茶に浮かせて食べる桜の塩漬けは、口にしたことがある。

桜の塩漬け味がもっと合う昆布茶。

心が落ち着く、印象深い味だったことを思い出したが、今回は、お茶でなく蓬餅である。

蓬餅のあんこも自家製なら、桜の塩漬けも手造り。

先祖代々から継承してきたワケでもなく、前述したFさんのお孫さんが、まだ幼かったころに発案した桜の塩漬け。

10年前からはじめた桜の塩漬け。

今もこうして、お家の年中行事、民俗史を執筆した娘さんの母親がつくってきた。

まだまだ作業があるし、これからお昼にするので午後の遅い時間帯になります、と・・・

そう、いわれて私もお昼。

下笠間を、一旦は離れて名阪国道に出て都祁の針に向かう。

針テラスからさらに南下したコンビニエンスストアの食事を摂っていた。

戻ってきた時間帯は午後2時。

ちょっと早く着きすぎた。

待ち時間に楽しませてもらった山野草採り。

畑におられたFさんと話す春の山野草。

コゴミはいちばんですね、と伝えたら、それならここにある、と河原に・・・

自生のコゴミがいっぱい。

枯草に紛れて見えないが、川に下りて採ってくれたコゴミは抱えられないほどのたくさん。

時計をみた時間。

そろそろ行ってきたらいい、と伝えられてお家に向かう。

お声をかけたら、もうすぐ終わるから、といわれて、慌てて急ぐ炊事場に・・・

すごい、これほどつくっておられたとは、想定以上の作業場。

女性3人が、そろってつくる蓬の餅。

ヒシモチの形ではなく、丸餅。

できあがった丸形蓬餅は、コウジブタに並べていた。

山裾に自生する蓬を採取してくる。

一旦は、煮たてて、上澄みの灰を取る

2~3分ほど煮たてたら、蓬の葉が色づく。

それを引き上げ、包丁で細かく刻む。

水気を取って冷蔵庫に寝かす。

蒸し器に若干のうるち米を混ぜたモチゴメは8分目。

茹でて冷やした蓬も入れて餅を搗く。

手間を考え、現在は電化製品の餅つき機を用いて蓬餅をつくる。

最終仕様に手で丸めて形つくり。

こねこね丸めてつくる手造りの蓬餅。

コウジブアに敷き詰めた白い粉は、トリコ(※取り粉)。

農協の機械で挽いてきたウルチ米の米粉(※こめこ)は、餅つきに必須の粉である。

向こう側並べているのが、塩抜きした塩漬けの桜の花をちょいのせした蓬餅。

色艶に照りがある蓬餅はラップ包み。

綺麗やから、こないしたらどう、と云ってくれた娘さんのアイデア。

それからもう10年にもなる、というF家の旧暦桃の節句の蓬餅つくり。

実は、あんこ(※餡子)も自家製ですと話してくれた。

蓬餅は、すべてがこねこねつくる丸形だけでなく、ひし形に成型するひし餅もつくっていた。

その成型に用いる箱は使用済の紙箱を利用した詰め容器。

なるほど、である。

翌日、或いは翌々日くらいにならんと固くならない。

期間を長くすれば、蓬餅は硬くなるから、包丁は入りにくくなる。

包丁を入れやすい状態を確かめて、切るひし餅つくり。

詰めた紙箱の縁に沿って、平行四辺形に切り分けするそうだ。

ひし餅の形にしてから供えるF家の桃の節句。

お雛さんに、桃花を添えて飾る。

かつてはひな壇飾りにしていたが、飾り立て、飾り終えの負担軽減に一対のお雛さんに替えたそうだ。

桃の節句の蓬餅は、お雛さんだけでなく、神棚に仏さんにも供える、と聞いたが、その日がいつになるのか、この場では決められない。

もしその日がわかれば・・・と、お願いしようと思ったが、何度もお伺いするのは申しわけなく、お礼を伝えて帰ろう、としたら、ちょっと待って、とお土産をくださった。

塩漬け桜のせの餡包みの蓬餅が3個。

平行四辺形に包丁を入れて切る箱入り蓬餅が1本。

その形は、棒餅。

私が住んでいた大阪に暮らしていた子どものころ。

実家の餅つきにも、包丁を入れて切り餅にする棒餅もあったが、母親も、大ばあさんも、その棒餅をネコモチと呼んでいたことを思い出した。

今日、つくりたての蓬餅は、すぐには食べられないから、数日置いてそれからですからね、と・・・

そのお礼に、県立民俗博物館で開催していた『私がとらえた大和の民俗~つくる~』の写真展図録を献本させてもらった。

なぜに献本かと、いえば、このときのテーマは「つくる」。

取材地が、ここ下笠間。

取材先は、カケダイをお店でつくっていた宮崎商店の店主。

またカケダイを吊るし、供えていたI家。

地区の人に、カケダイ文化を伝えるテーマ「掛鯛(かけだい)」。

とらえた写真家は川島朱実さん。

取材のときは、私も同行していた貴重な「カケダイ」映像を献本した。

なお、今日の旧暦桃の節句の蓬餅つくりの時間帯のFさんは、その間ずっと畑仕事をされていた。

桃の節句は、女性の節句だけに、畑仕事に集中していたようだ。

(R3. 4. 3 SB805SH/EOS7D撮影)