【太田城】おおたじょう

【別名】紀伊太田城

【構造】平城

【築城者】紀俊連

【築城年代】延徳年間

【指定史跡】ー

【場所】和歌山県和歌山市太田 地図

地図

太田城は、岡山県の高松城・埼玉県の忍城と並ぶ「日本三大水攻め」の戦の地として知られています。

羽柴秀吉は、紀州の勢力を滅ぼすために制圧あたり、一揆勢にみせしめのため水攻めを決行。

太田城の周囲に5km以上もの堤を築き、宮井川の水を引き込みました。

城主の太田左近以下53名の処刑と引き換えに一揆に加わったとされる百姓の助命で和睦がされ、

水攻めの終結と同時に秀吉の弟である秀長によって和歌山城の築城が始まりました。

来迎寺

来迎寺は太田城の本丸跡と伝わる場所です。

秀吉による紀州攻めの際には、太田城に約5000人が立て籠もり、

攻防戦はおよそ1か月間続きました。

秀吉軍10万余の大群に囲まれ、当初は兵糧攻めにしようと考えていたのですが、

それでも強く抵抗されたために水攻めに切り替えたという。

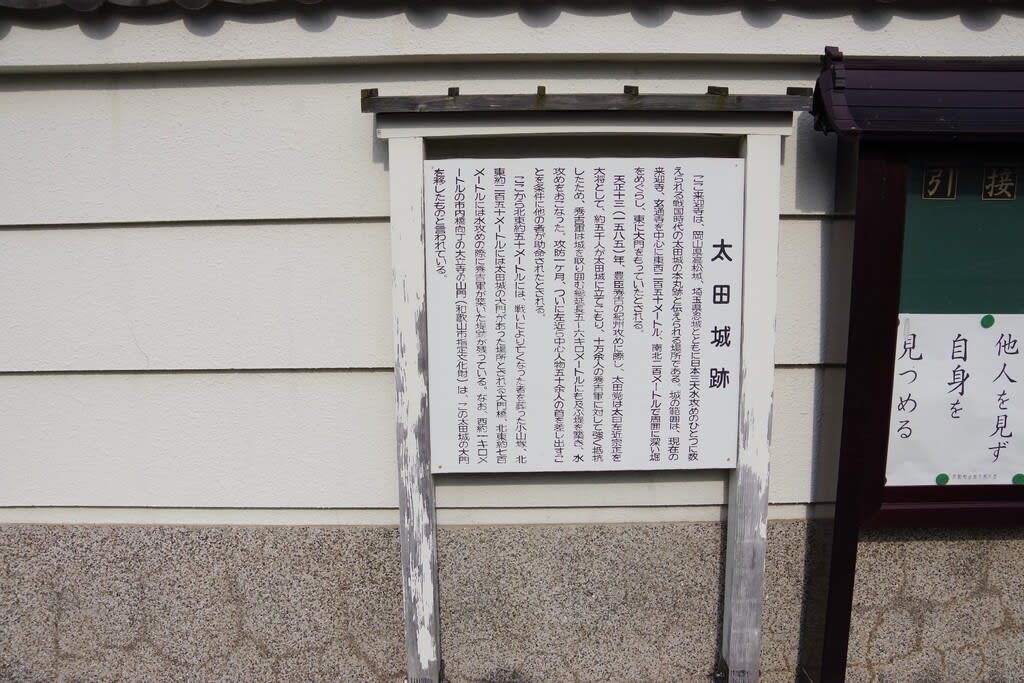

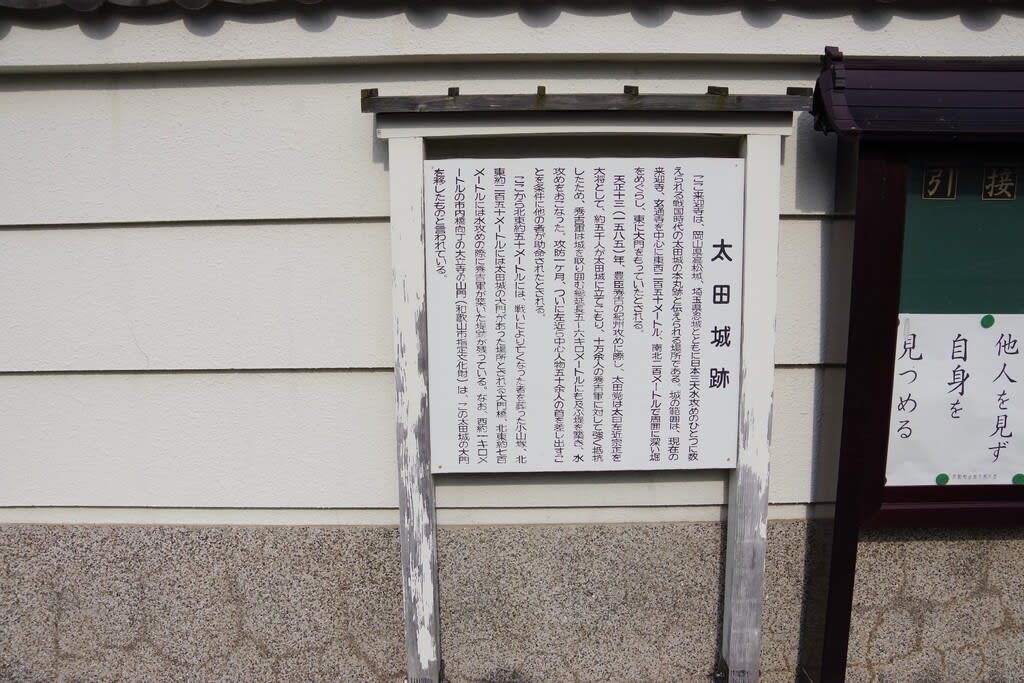

案内看板

来迎寺の入り口ある看板を見ると、

大門・小山塚・堤跡が残っていることが記されています。

せっかくなので、この遺構を辿ってみたいと思います。

来迎寺から北東へ約50mへと書かれていたのでその方角へ廻ると、塀の切れ目があります。

そこを覗いてみると、小山塚がありました。

小山塚は、秀吉の水攻めにより降伏した際に籠城していた農民の助命との引き換えに

城主の太田左近以下53名の自害というのが条件で、自害しました。

晒し首となり、後に三か所に分けて埋葬されたといいます。

そのうちの一か所がこの小山塚です。

小山塚

小山塚は水攻めにあった犠牲者の慰霊碑なのかと思って手を合わせて来たのですが違いました。

農民の命との引き換えが、城主の首だけでは納まらなかったのですね。

秀吉は、それほど根来・雑賀衆に脅威を感じていたというとだったのでしょう。

秀吉に強く抵抗した地元の民はさぞかし辛い思いをしたと思います。

※現在石碑のあるこの場所は、昭和60年に区画整備のために移転したもので

かつて別の場所に建てられていたそうです。

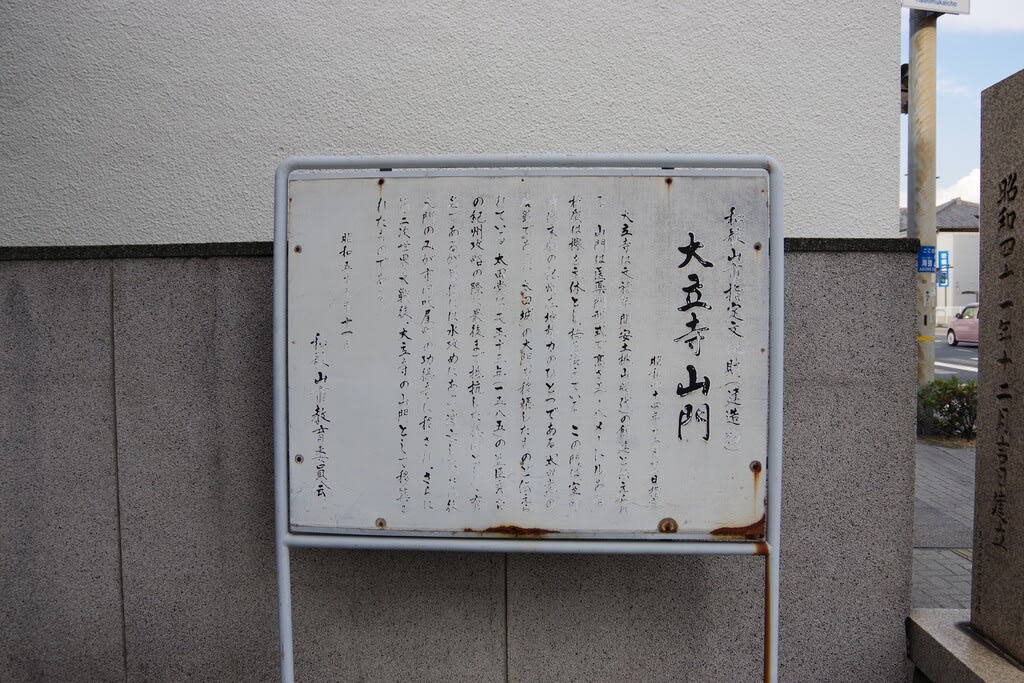

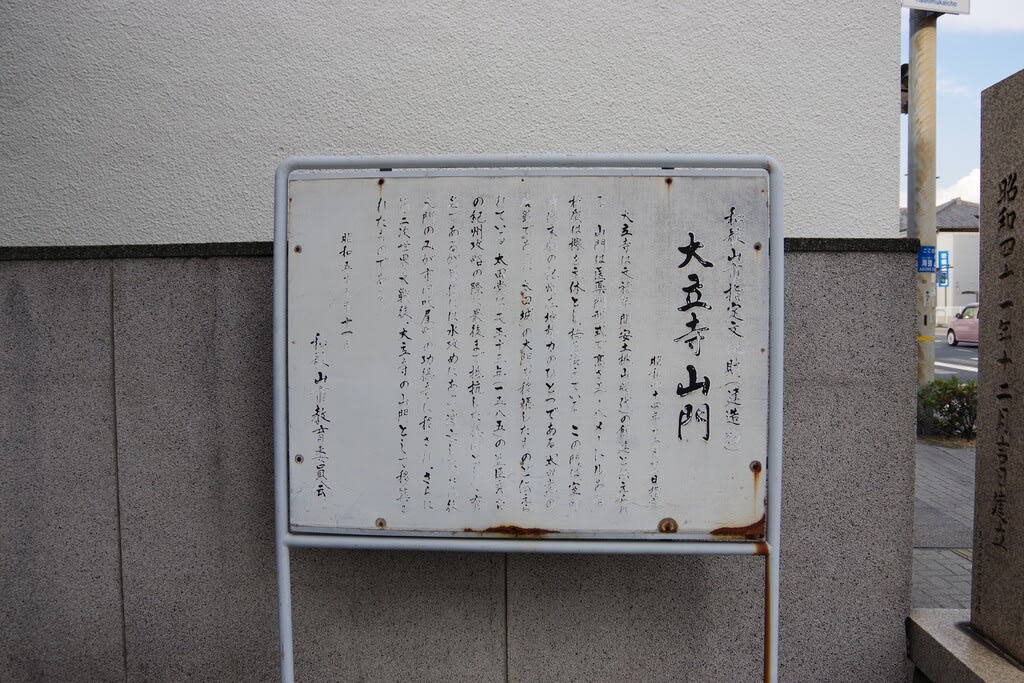

大立寺山門

大立寺の山門は、太田城の大門を移築門であると伝わります。

とても立派な薬医門でっす。

屋根の上には鯱や、桃の厄除けの飾り瓦が載っています。

これだけ見ても重要な門であったことを察します。

案内看板

秀吉の水攻めの後、太田城の大門のみが、市内吹屋町の功徳寺に移されました。

そして、第二次世界大戦後に、現在の位置に移築されました。

水攻めの堤跡を探して、狭い路地に入って来ました。

こんなところに水攻めの堤の遺構が残っているのだろうか…。

それにしてもとにかく道が狭い!!

案内看板

建物の間から、緑が見えたので様子を見ようと踏み入れた場所に

案内看板を発見しました!

太田水攻め堤

奥の方に一段高くなった場所が見えます。

太田城からは約500m離れた場所にあります。

最も高い所は7mを超えています。

「日本三大水攻め」と呼ばれる城址制覇となりましたが、訪れてみると

今考えても、周囲に堤を築いて水を流し込むなんて想像は私にはとても難しく

昔の人は凄いことを思いつき、それをやってのけてしまうのがまた凄いなあと思います。

現代人は重機を使っても、たった6日で堤を作れと言われても難儀なことだと思います。

でも、自然の力を知っていればそれを利用するなんてことは昔の人は

普通の発想だったのかな…。

令和3年7月31日登城

今回の参考本

【別名】紀伊太田城

【構造】平城

【築城者】紀俊連

【築城年代】延徳年間

【指定史跡】ー

【場所】和歌山県和歌山市太田

地図

地図

太田城は、岡山県の高松城・埼玉県の忍城と並ぶ「日本三大水攻め」の戦の地として知られています。

羽柴秀吉は、紀州の勢力を滅ぼすために制圧あたり、一揆勢にみせしめのため水攻めを決行。

太田城の周囲に5km以上もの堤を築き、宮井川の水を引き込みました。

城主の太田左近以下53名の処刑と引き換えに一揆に加わったとされる百姓の助命で和睦がされ、

水攻めの終結と同時に秀吉の弟である秀長によって和歌山城の築城が始まりました。

来迎寺

来迎寺は太田城の本丸跡と伝わる場所です。

秀吉による紀州攻めの際には、太田城に約5000人が立て籠もり、

攻防戦はおよそ1か月間続きました。

秀吉軍10万余の大群に囲まれ、当初は兵糧攻めにしようと考えていたのですが、

それでも強く抵抗されたために水攻めに切り替えたという。

案内看板

来迎寺の入り口ある看板を見ると、

大門・小山塚・堤跡が残っていることが記されています。

せっかくなので、この遺構を辿ってみたいと思います。

来迎寺から北東へ約50mへと書かれていたのでその方角へ廻ると、塀の切れ目があります。

そこを覗いてみると、小山塚がありました。

小山塚は、秀吉の水攻めにより降伏した際に籠城していた農民の助命との引き換えに

城主の太田左近以下53名の自害というのが条件で、自害しました。

晒し首となり、後に三か所に分けて埋葬されたといいます。

そのうちの一か所がこの小山塚です。

小山塚

小山塚は水攻めにあった犠牲者の慰霊碑なのかと思って手を合わせて来たのですが違いました。

農民の命との引き換えが、城主の首だけでは納まらなかったのですね。

秀吉は、それほど根来・雑賀衆に脅威を感じていたというとだったのでしょう。

秀吉に強く抵抗した地元の民はさぞかし辛い思いをしたと思います。

※現在石碑のあるこの場所は、昭和60年に区画整備のために移転したもので

かつて別の場所に建てられていたそうです。

大立寺山門

大立寺の山門は、太田城の大門を移築門であると伝わります。

とても立派な薬医門でっす。

屋根の上には鯱や、桃の厄除けの飾り瓦が載っています。

これだけ見ても重要な門であったことを察します。

案内看板

秀吉の水攻めの後、太田城の大門のみが、市内吹屋町の功徳寺に移されました。

そして、第二次世界大戦後に、現在の位置に移築されました。

水攻めの堤跡を探して、狭い路地に入って来ました。

こんなところに水攻めの堤の遺構が残っているのだろうか…。

それにしてもとにかく道が狭い!!

案内看板

建物の間から、緑が見えたので様子を見ようと踏み入れた場所に

案内看板を発見しました!

太田水攻め堤

奥の方に一段高くなった場所が見えます。

太田城からは約500m離れた場所にあります。

最も高い所は7mを超えています。

「日本三大水攻め」と呼ばれる城址制覇となりましたが、訪れてみると

今考えても、周囲に堤を築いて水を流し込むなんて想像は私にはとても難しく

昔の人は凄いことを思いつき、それをやってのけてしまうのがまた凄いなあと思います。

現代人は重機を使っても、たった6日で堤を作れと言われても難儀なことだと思います。

でも、自然の力を知っていればそれを利用するなんてことは昔の人は

普通の発想だったのかな…。

令和3年7月31日登城

今回の参考本