続いて周辺散策。

川を下って治水記念館へ

途中、でかいポンプ場がありました。右側が増強の新ポンプ場。

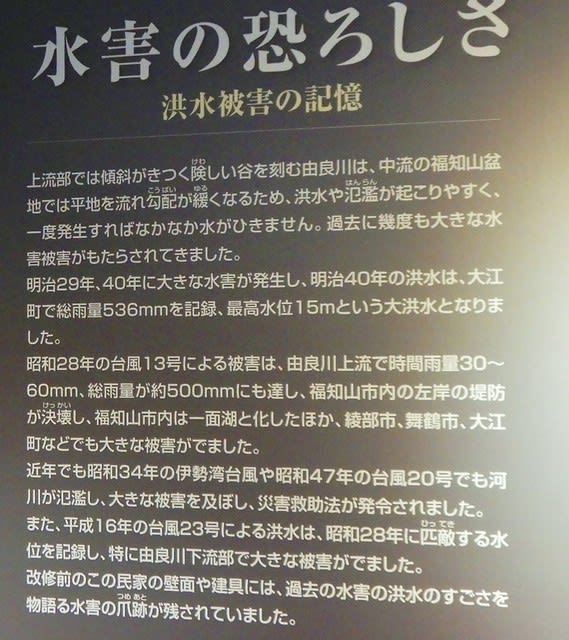

昔から今も続く洪水対策。

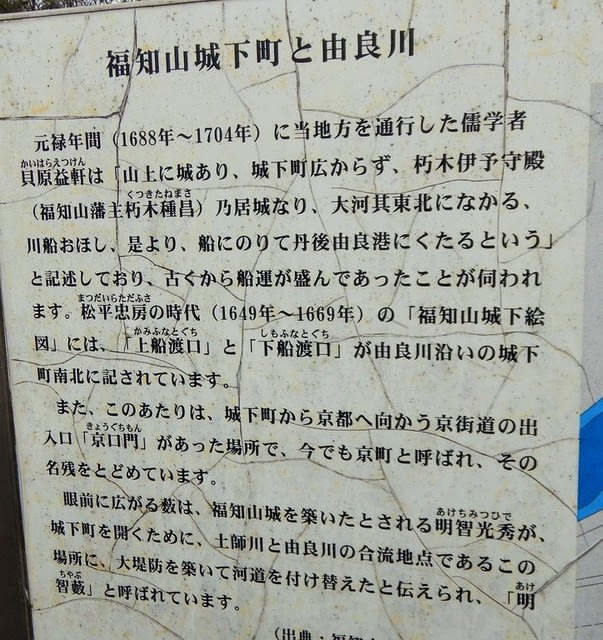

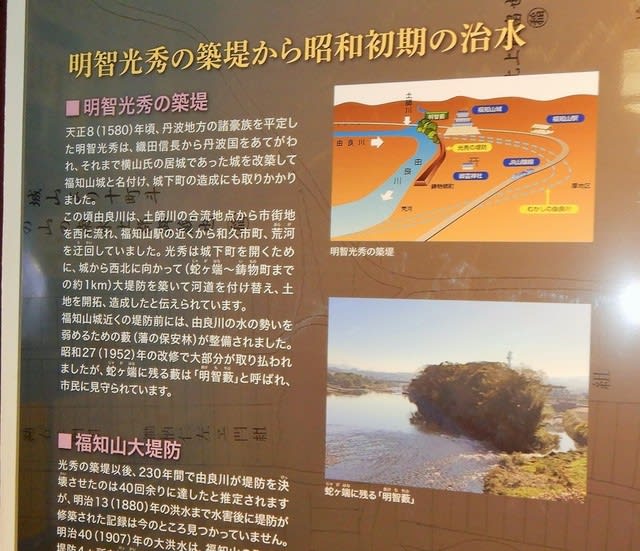

上から左下に伸びる土手は、明智光秀が城を作る際、洪水の発生しやすい合流点に土手を作って、由良川を付け替えた。

土手は明智藪と言って、竹や雑木の根で補強されています。

物資の輸送は川。掘は港でもありました。

川は必要だから、離れるのではなくまず治水なんですね。

明智藪。

支流との合流点。

福知山は結構、山の中で中流なのに、

この堤防を越えるんだから、地形的に抜けにくいのか。

治水記念館は、100年前の呉服屋さん。

結構可愛いけど、情報はぎっしり。

明智藪を作ることで由良川を付け替えた。洪水で使いにくい土地が城下町として繁栄。

商業には地代を免除するなど、政治の手腕も振るっていたとのこと。

丹波地方の数多くいた大名を、連戦に次ぐ連戦の末、制定し、信長に与えられた土地。

思い入れも相当あったと思います。

平成26年も洪水。水路やポンプ場の増強が行われています。

防災の情報はこちらから。

100年前の生活道具のあれこれ。

炭を入れる道具。

6角で蹴とばしてもひっくり返らない。

下のひしゃくみたいなのはアイロン。

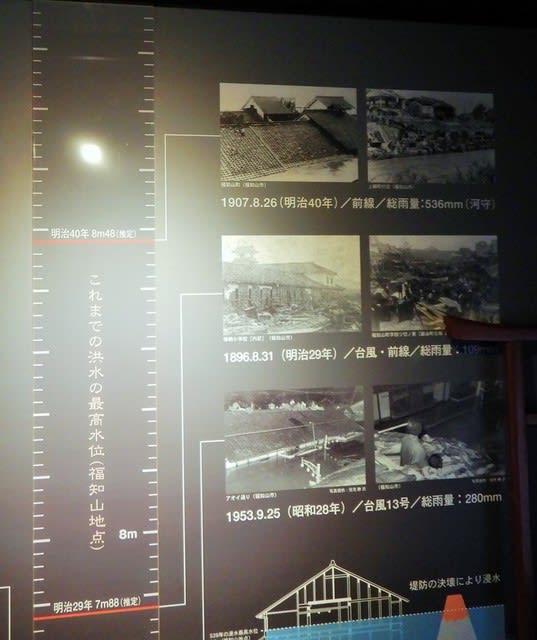

2階で昭和28年の洪水の様子がビデオで見れます。

床上浸水ぐらいは頻発してたようで、荷揚げの会話もなんだかのんびり。

つい笑ってしまう。

荷揚げの滑車と吹き抜けは必需品。

夜9時。おや? やばいんとちゃう?

電話とかはとっくに不通で情報は皆無。

天井破って脱出。

そういう風に作ってあるのかは不明。

朝までずっと屋根の上・・・。

2階ふすまの真ん中まで泥水のあと。

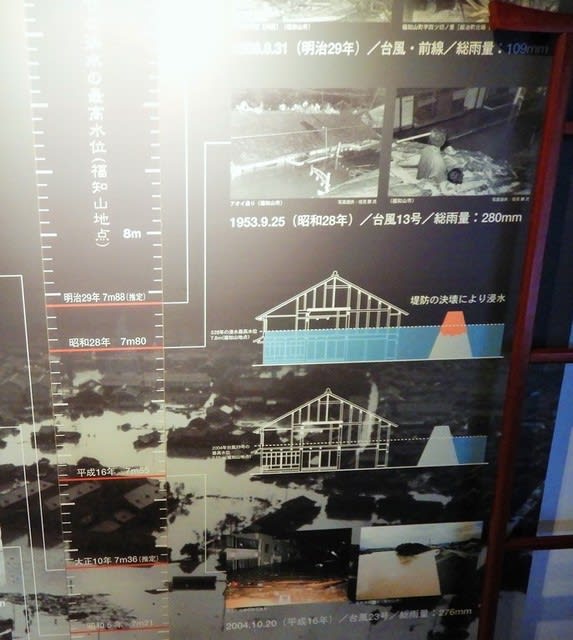

平成16年も由良川下流で洪水。

水に浸かった観光バスの屋根から、ヘリで人が救出される映像はまだ記憶に新しいですが、

その時、ここら一帯は、堤防ぎりぎりでセーフ。

中流で逃げ場のないぶん、下流で大きな被害となったらしい。

ボランティアの方が聴けばなんでも教えてくれます。

昭和28年の堤防決壊と、平成16年のギリギリセーフの解説図。

吹き抜けと滑車。呉服屋だけでなく、一般家庭でもあるのか聞くの忘れた。

大阪府でも、各市町村に、数多くの巨大なポンプ場がありますが、通常は、全域同じ雨の強さではないので、強いエリアでポンプは100%運転可能。

但し、全域大雨の状態で、全部が全部、自分のエリアを守ろうと、フルにポンプを動かすと淀川の堤防が決壊します。

決壊した堤防は手が付けられないので、堤防を壊すよりは、少しポンプを停めて、皆さん、ちょびっと浸水しましょう。

という方法を取ります。

大阪府の下流域の堤防と水位の関係を見て、上流にある各市町村にポンプを少し止めるオフレを出すわけです。

なんと、止める台数は最大50%。

自分のところの堤防は超えてないのに、床下浸水したのはなぜ?

ということが今後起きても、それは最悪の状況を避けた結果。となるそうです。

ちなみに、少しポンプを止めるオフレを出した回数はまだゼロ。

オフレを出しそうだから、各自治体総員配置。は何度もあったそうです。

光秀ゆかりの神社、丹波御霊神社。

以下、御霊神社のホームページを拝借しました。

御霊神社の祭神は宇賀御霊大神であって元来稲を主宰し給う神を祀ったことから五穀豊穣商売繁昌の神として崇められてきました。

しかしこの本社を御霊神社と云うのは明智光秀公を祀ったことに由来しています。光秀公は織田信長公を倒したことから逆臣の名を史上に遺していますが、彼は丹波に於て諸豪が所々に割拠していたものを平定しその拠点として福知山城を修造し、由良川に長い堤防を構築して其流路を転じ、氾濫を防ぎ、ここに城下町を建築するに当たっては地子を命ずるなど、種々善政を施したので郷民は悦服しました。生前人々に慕われて居たものが冤罪(エンザイ)を蒙った様な場合に、その御霊を慰めようとした御霊社が各地にあり、本社もその一例であります。

光秀さん。

民から慕われてなければ、死後、神社は作られておりません。

前の境内らしき公園には、昭和28年の浸水ラインが分かるようになっていて、自助努力を意識できるようになってます。

この看板みると、つい、この線より上の建物はどこか、見渡してしまいます。それが大事なんでしょう。

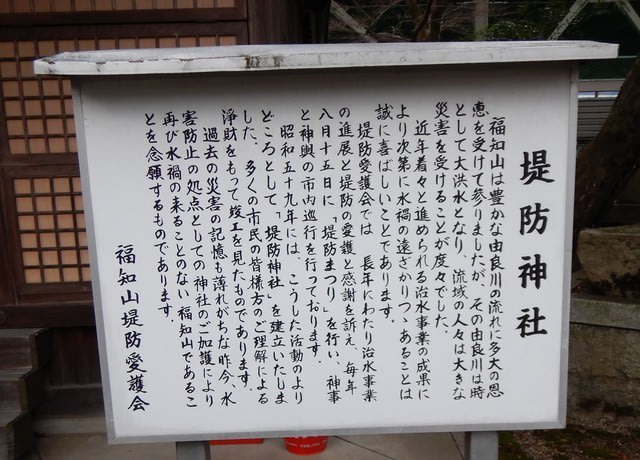

ここには、堤防神社があります。

初めて見ました。

最後は神頼み。

今後、熱帯雨林化していきますが、堤防の高さを少し上げるだけで、ウン百億円。

いくら金をかけても、下流との痛み分けでポンプを停めちゃうこともありますから。

光秀さんが龍や鷹と戦っています。

地方大名か、氾濫する川の例えか。

最後はポッポランド。

昭和18年。川車?

水に強いのかと検索したけど違いました。

川崎車両製造の略。

へんに反応し過ぎであります。

帰り、城を裏側から一周してみる。

周りの石垣は緻密で石が大きい。秀光着任後、城を改築してますが、その前のものかも。

光秀さん、丹波を制定中に、和歌山の雑賀や大阪の石山本願寺の寺家とも交戦。

大河の初回で、いくら戦えば、この土地を守れるのかと嘆いておりましたが、

信長の家臣になったらなったで、いくら勝っても、次の対戦相手を決められて、落として来いと・・。

基本、自分から征服に行ってるわけではないのですね。

地方大名は星の数。負けて死ぬことは時間の問題。

自分が生きつづけるには、自分の領地を安定させて、命令元を断つ。

こんな考えもあったのでは・・。

動機は、自分が死ぬ前に、まずはお前が死ね。ではないでしょうか。

それでは大河ドラマの終わりに相応しくない?

ただ、大河の大河である大義名分は振り回さないでほしいなぁ。

帰り、社会実験で、おばあちぉんの道の駅によるために、高速途中下車しても料金はそのままとのこと。

肉まんが旨かった。

栗食った豚の豚まん。

栗入り豚まんではありません。

ここでも一つ誤解と解いとかないと・・。

餌は丹波栗100%ではありません。