1,はじめに(今回のコラムについて)

憲法規定、特に憲法第9条(以後、9条という)の予定する「戦争の放棄」と「陸海軍その他の戦力は、これを保持しない」との規定では予定されていない、「軍産複合体」の問題性が、現代では厳しく問われて来ていると言ってよいだろう。

なぜなら、AIなどの開発が現代科学の課題としてクローズアップされており、また軍需産業と大学などの軍事研究としての参加も政府などから要請される奇妙な時代になってきたからである。(ここで「奇妙な」とは憲法の規定から見て、奇妙だと言うことだ。)

この「軍産複合体」と憲法規定の問題をめぐっては、池内了氏が「科学者と戦争」(岩波新書、2015年)で、詳細に論じられているので、今回と次回で、池内了氏の論稿をもとに、私の憲法解釈を述べたいと思っている。

2,池内氏は、この本では、「軍産複合体」の問題に関して、次のように述べている。

「軍産複合体への道」(第2章、94ページ以下)

「アメリカのアイゼンハワー大統領が、1960年に退任する際に、軍産複合体の存在を嘆いたことはことはよく知られている。(中略)しかしながら、この批判は功を奏することなく、今やアメリカの国防予算は60兆円に拡大し、軍産複合体は「軍産学複合体」と呼ばれることになった。(中略)」

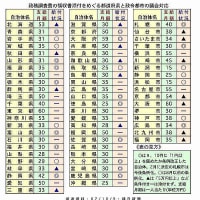

「一方、日本は、5兆円(2015年の段階で、)の軍事予算の内訳は、人件費が44パーセント、武器の調達・維持費等が40パーセント、基地対策、思いやり予算、研究開発経費が16パーセントとされている。」

「まだ、アメリカのような状況ではない。といっても、武器調達費用に1兆円以上は三菱重工や三菱電機や川崎重工など軍需産業に発注されており、戦前に肥大した「軍需費用」に近づいているのは確かである。」

このように指摘する池内氏であるが、今回コラムでは、池内論文の概略をざっと目を通したにすぎず、まだ全体を理解できていない。今回は私の問題提起に止まることを予め断っておく。

3,中間報告のまとめ

憲法学では、憲法9条などの「戦争の放棄」と「戦力の不保持」に関しては、軍隊という武力組織の禁止規定に止まるような書き方がほとんどであり、「軍需産業」と自衛隊の結合である「軍産複合体」に関する記述は憲法テキストには見られない、と思っている。

だが、アイゼンハワー大統領の危惧しているように、軍需産業の「発展」は否めない現実であり、特に日本政府とアメリカ産の武器の必要以上の爆買いは、マスコミでも大きな話題になってきた。

この問題点に関して、軍産複合体の憲法上での疑問が取りざたされるべきだと私は考える。日本の軍需産業とアメリカの軍需産業と自衛隊の「結びつき」を、新しい憲法上の視点として再考しないことには、憲法に基づく政治は次第に困難になってくると思うのである。

次回は、池内名誉教授の論文をもとに、憲法論の新しい課題に焦点を当てたい。とりわけ、科学者の軍事参加の是非論が重要になるだろう。

「護憲+コラム」より

名無しの探偵

憲法規定、特に憲法第9条(以後、9条という)の予定する「戦争の放棄」と「陸海軍その他の戦力は、これを保持しない」との規定では予定されていない、「軍産複合体」の問題性が、現代では厳しく問われて来ていると言ってよいだろう。

なぜなら、AIなどの開発が現代科学の課題としてクローズアップされており、また軍需産業と大学などの軍事研究としての参加も政府などから要請される奇妙な時代になってきたからである。(ここで「奇妙な」とは憲法の規定から見て、奇妙だと言うことだ。)

この「軍産複合体」と憲法規定の問題をめぐっては、池内了氏が「科学者と戦争」(岩波新書、2015年)で、詳細に論じられているので、今回と次回で、池内了氏の論稿をもとに、私の憲法解釈を述べたいと思っている。

2,池内氏は、この本では、「軍産複合体」の問題に関して、次のように述べている。

「軍産複合体への道」(第2章、94ページ以下)

「アメリカのアイゼンハワー大統領が、1960年に退任する際に、軍産複合体の存在を嘆いたことはことはよく知られている。(中略)しかしながら、この批判は功を奏することなく、今やアメリカの国防予算は60兆円に拡大し、軍産複合体は「軍産学複合体」と呼ばれることになった。(中略)」

「一方、日本は、5兆円(2015年の段階で、)の軍事予算の内訳は、人件費が44パーセント、武器の調達・維持費等が40パーセント、基地対策、思いやり予算、研究開発経費が16パーセントとされている。」

「まだ、アメリカのような状況ではない。といっても、武器調達費用に1兆円以上は三菱重工や三菱電機や川崎重工など軍需産業に発注されており、戦前に肥大した「軍需費用」に近づいているのは確かである。」

このように指摘する池内氏であるが、今回コラムでは、池内論文の概略をざっと目を通したにすぎず、まだ全体を理解できていない。今回は私の問題提起に止まることを予め断っておく。

3,中間報告のまとめ

憲法学では、憲法9条などの「戦争の放棄」と「戦力の不保持」に関しては、軍隊という武力組織の禁止規定に止まるような書き方がほとんどであり、「軍需産業」と自衛隊の結合である「軍産複合体」に関する記述は憲法テキストには見られない、と思っている。

だが、アイゼンハワー大統領の危惧しているように、軍需産業の「発展」は否めない現実であり、特に日本政府とアメリカ産の武器の必要以上の爆買いは、マスコミでも大きな話題になってきた。

この問題点に関して、軍産複合体の憲法上での疑問が取りざたされるべきだと私は考える。日本の軍需産業とアメリカの軍需産業と自衛隊の「結びつき」を、新しい憲法上の視点として再考しないことには、憲法に基づく政治は次第に困難になってくると思うのである。

次回は、池内名誉教授の論文をもとに、憲法論の新しい課題に焦点を当てたい。とりわけ、科学者の軍事参加の是非論が重要になるだろう。

「護憲+コラム」より

名無しの探偵