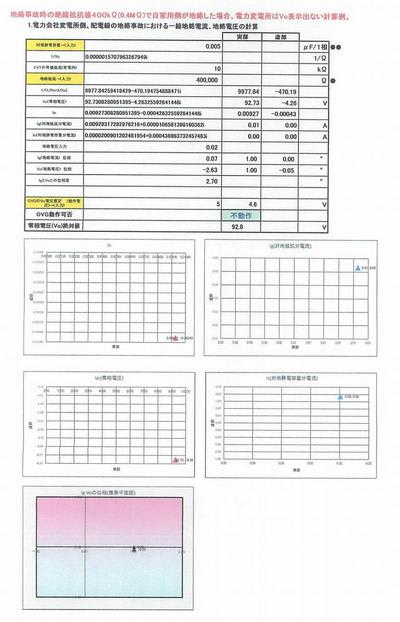

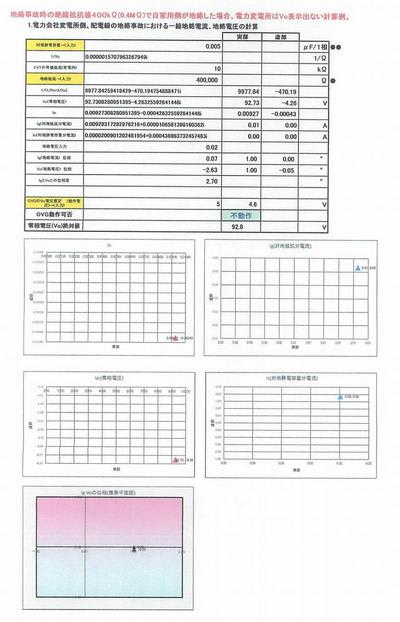

3日のPASシリーストリップでの地絡抵抗を400kΩ(0.4MΩ)に入力すると電力変電所の地絡過電圧継電器(OVGR)Voは動作せず自家用側PASのGRは動作する限界の様だ。

配電線の静電容量は適当に入れた。自家用側の高圧ケーブル等の静電容量は0.002μFとした。

直列に入っているPASが2台とも動作しているので瞬時に0.4MΩ以下に低下した事になるが、これでも何の解決策とはならず原因特定出来ない...あれから特に問題無く受電している現実。

取りあえず中間キュービクルより末端まで出ているLBSを止め方向性SOG制御装置付のPASに交換する事に決定したので今後、3ヶ所同時シリーストリップするのかを待とう。

第1柱高圧気中負荷開閉器の動作は仕方無いが他2ヶ所のPAS動作は、どの様に選択トリップするのか。

目視点検では特に気づかなかったが写真を見てグランド線が碍子ごと外れていてアームに乗っていた...今回の地絡事故と直接の原因では無いと思われるが後日、不用でもあるので業者に撤去させる様に依頼する。

ネットより地絡事故の体験をコピペしましたが晴天、高圧ケーブル年数だけは合致、直線接続ヶ所は当時の担当者も退職して確認出来ず...この報告書では肝心の絶縁抵抗値が無い、継続して絶縁抵抗がダメだったのか、直流絶縁診断等での漏れが激しかったのか...

第1柱高圧気中負荷開閉器からキュービクルまでの短い高圧ケーブルなど直ぐにでも交換可能だが埋設、途中柱上の配電線で亘長長い場合は簡単にカネ、工期もかかるのでエイャーではやれない、そして確実な判断をしないと無理かと思われるが昨年、やった直流絶縁診断4kVの漏れ電流グラフ、電圧変化とも特に異常なかった。

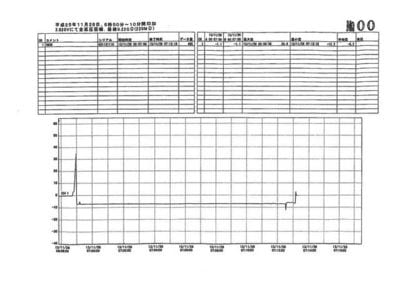

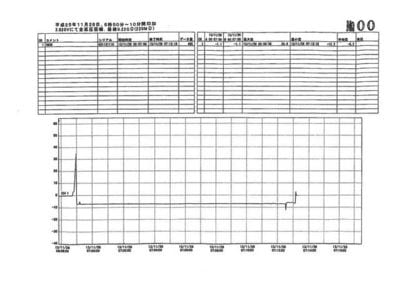

対地電圧6600/√3=3810V印加電圧グラフ。

この時の全回路一括漏洩電流グラフだが、おいそれと、これ以上の高い電圧はかけられないが高圧ケーブル交換直前には単体で直流耐圧試験30kV程度印加してパンクするのかを、やって見るか?!。

◎コメント

ケーブルとは関係ありませんが、ご参考まで(ご存知でしたらすいません)コンデンサが地絡事故の一因となるのかな、と思わせる内容です。

ケーブルとは関係ありませんが、ご参考まで(ご存知でしたらすいません)コンデンサが地絡事故の一因となるのかな、と思わせる内容です。

蒸着電極を採用したSH方式高圧進相コンデンサは、誘電体の局部的な破壊を生じた場合に自己回復性能を有しており…

●

コメント有り難う御座いました。

コメント有り難う御座いました。

昨年12月末に当該分岐回線LBSを動作させる為にDGRと接地コンデンサ(ZPC)+零相変流器(ZCT)がついており、これも怪しいと撤去し方向性SOG制御装置付のPASをキュービクルに入れて(時間差で選択開放を期待)様子を見ましたが、今回も忘れた頃に動作し停電したので残念ながらZPCコンデンサの線は消え期待外れとなりました。

この回線以降には中間キュービクルもありますがコンデンサ類は無くなり現在、思案している所ですが更なる検討策としては、中間の高圧ケーブル柱に方向性SOG制御装置付PAS1台と同じく中間キュービクルにも同じPAS1台を入れ、この高圧ケーブル回線に直列に3台のPASで区分、地絡点を見つける...3台、全部シリース地絡動作開放なれば2キロある高圧ケーブルを全部、交換させる予定です。補足、今回は電力変電所の地絡過電圧継電器(OVGR)は動作しなかったと回答有り(前回は10分後に再停電、その後約1時間後に再停電何れもOVGR動作した事の回答)。

PASを付ける、もう1つの理由は高圧電源なので復旧作業の安全第一を考えたもので経験浅い電気管理技術者など例えると訳わからずヘタすると感電事故を起こすのが一番怖い。

正直、ダメが継続してくれれば素人でも判断つくのだが中々、教科書通りには逝かない例である。

ブログアクセスしている皆さん、この件に関して、これはどうなんだ的、質問あればコメントして下さい。

配電線の静電容量は適当に入れた。自家用側の高圧ケーブル等の静電容量は0.002μFとした。

直列に入っているPASが2台とも動作しているので瞬時に0.4MΩ以下に低下した事になるが、これでも何の解決策とはならず原因特定出来ない...あれから特に問題無く受電している現実。

取りあえず中間キュービクルより末端まで出ているLBSを止め方向性SOG制御装置付のPASに交換する事に決定したので今後、3ヶ所同時シリーストリップするのかを待とう。

第1柱高圧気中負荷開閉器の動作は仕方無いが他2ヶ所のPAS動作は、どの様に選択トリップするのか。

目視点検では特に気づかなかったが写真を見てグランド線が碍子ごと外れていてアームに乗っていた...今回の地絡事故と直接の原因では無いと思われるが後日、不用でもあるので業者に撤去させる様に依頼する。

ネットより地絡事故の体験をコピペしましたが晴天、高圧ケーブル年数だけは合致、直線接続ヶ所は当時の担当者も退職して確認出来ず...この報告書では肝心の絶縁抵抗値が無い、継続して絶縁抵抗がダメだったのか、直流絶縁診断等での漏れが激しかったのか...

第1柱高圧気中負荷開閉器からキュービクルまでの短い高圧ケーブルなど直ぐにでも交換可能だが埋設、途中柱上の配電線で亘長長い場合は簡単にカネ、工期もかかるのでエイャーではやれない、そして確実な判断をしないと無理かと思われるが昨年、やった直流絶縁診断4kVの漏れ電流グラフ、電圧変化とも特に異常なかった。

対地電圧6600/√3=3810V印加電圧グラフ。

この時の全回路一括漏洩電流グラフだが、おいそれと、これ以上の高い電圧はかけられないが高圧ケーブル交換直前には単体で直流耐圧試験30kV程度印加してパンクするのかを、やって見るか?!。

◎コメント

蒸着電極を採用したSH方式高圧進相コンデンサは、誘電体の局部的な破壊を生じた場合に自己回復性能を有しており…

●

昨年12月末に当該分岐回線LBSを動作させる為にDGRと接地コンデンサ(ZPC)+零相変流器(ZCT)がついており、これも怪しいと撤去し方向性SOG制御装置付のPASをキュービクルに入れて(時間差で選択開放を期待)様子を見ましたが、今回も忘れた頃に動作し停電したので残念ながらZPCコンデンサの線は消え期待外れとなりました。

この回線以降には中間キュービクルもありますがコンデンサ類は無くなり現在、思案している所ですが更なる検討策としては、中間の高圧ケーブル柱に方向性SOG制御装置付PAS1台と同じく中間キュービクルにも同じPAS1台を入れ、この高圧ケーブル回線に直列に3台のPASで区分、地絡点を見つける...3台、全部シリース地絡動作開放なれば2キロある高圧ケーブルを全部、交換させる予定です。補足、今回は電力変電所の地絡過電圧継電器(OVGR)は動作しなかったと回答有り(前回は10分後に再停電、その後約1時間後に再停電何れもOVGR動作した事の回答)。

PASを付ける、もう1つの理由は高圧電源なので復旧作業の安全第一を考えたもので経験浅い電気管理技術者など例えると訳わからずヘタすると感電事故を起こすのが一番怖い。

正直、ダメが継続してくれれば素人でも判断つくのだが中々、教科書通りには逝かない例である。

ブログアクセスしている皆さん、この件に関して、これはどうなんだ的、質問あればコメントして下さい。