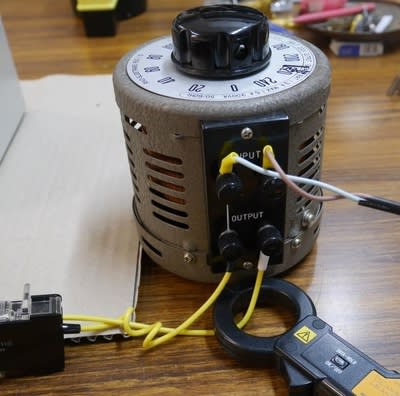

100Vコンセントよりスライダックに入力。

耐圧トランスのU.V端子に印加する。

100V.0Vにテスターで電圧を読む。100Vで10,000V出力となる。

検電器で印加電圧確認する。

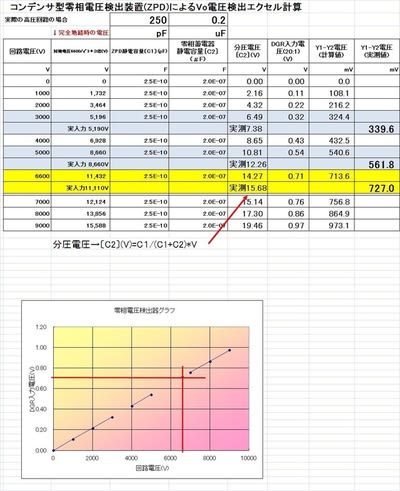

完全地絡事故と同じ耐圧トランスより完全地絡時の11,432Vを零相電圧検出器(ZPD)コンデンサに印加し計算値と近傍一致するのかを確認してみる。

尚、零相電圧検出器(ZPD)コンデンサは戸上電機製作所PASのもの。

C2コンデンサμFは0.2として入力...正確な容量は計れば済むが...。

Vo設定のMAX15%より、当然オーバーしているのでSOG制御装置の表示は点灯している。

このエクセルでは5%Voなど比較するのは関係無し。

☆

今日のUPはここまで...PASの耐圧試験、10,350V.10分間印加も零相電圧検出器(ZPD)コンデンサに一括で印加している事になるパンクなどしない。

零相電圧検出器(ZPD)の方向性地絡継電器(DGR)動作は、これで完璧に理解出来る。

後は零相変流器(ZCT)からの電流位相変化で動作可否となる。