■アンブラーもイネスも30年代にデビューしているので、

現代冒険小説というジャンルにカーがチャレンジした、という図式だろうなあ。

★たしか検証するためにエリック・アンブラーを読んだのでしょう?

■『シルマー家の遺産』(1953年)と『恐怖へのはしけ』(1951年)を読んでみたんだ。

アンブラーの作品としてはBクラスらしいけれどね。

★おもしろいんですか。

■たいして面白くはないが、人物造形や描写はリアルで、戦後7、8年あたりの『戦争直後の社会』の雰囲気が伝わってくるし、

戦場を見ているヒトは書き様が違うと思う。

アンブラーは戦前デビュー(1936年)だけど、カーと年齢もあまり変わらない(カーのほうが3歳年上)。

第二次大戦には撮影班として戦場にいたらしい。

★3歳差で、作風がまったく違うんですね。

■年齢差より、体験の違いじゃないかな。『九つの答』を発表後のリアクションは前述したとおりだけど、

そもそもは版元からカーへ持ち掛けたのではないか。

★カー先生へ冒険小説を書かないか、と?

■うん。アンブラーはデビューこそ30年代中ごろだけど、40年代の中断を経て50年に入ったころから再び書き始めるんだ。

フレミング、マクリーンは長編デビューが50年代中頃まで、ヒギンズは50年代末、イギリスの冒険小節は50年代に入って活発になってきたらしい。

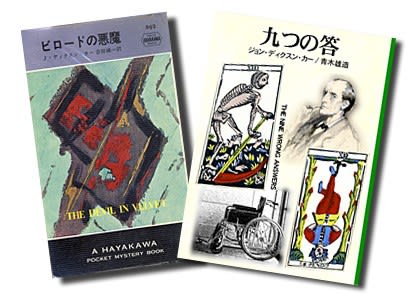

版元は当然その流れを把握していて、歴史もの『ビロードの悪魔』でヒットを出したカーに現代冒険小説を期待したのではないか。

★しかし出来上がったものは『九つの答』だった。

■カーとしては、これまでの本格ミステリの読者ではなく、

新しい読者層へのサービスと挨拶として例の脚注トリックを仕掛けた、つもりだったんじゃないか。

★あれはいったい何がおもしろかったんですかねえ。

■ひとつはプロットのヒネリの言いわけ、あとはカーの作品を読んでいない読者への自作のプレゼンと自慢、かな。

ほら、こんなにミスディレクションが仕込んであったことに気づかなったでしょう? みたいな。

それまでのカー作品だったら最後に探偵が指摘すれば済むことなんだけれど。

★それは余計なお世話ですね。

■冒険小説の主人公は、もちろん著者の体験が背景にあるとはいえ、あくまで創作上の別人格なわけで、

カーのように自分を仮託する存在ではない。

そこのところ、カーは混同して、『九つの答』の最後では探偵の不在を良いことに主人公に成り代わったカーが謎解きを開陳する。

これまでのカー作品の読者ならば、笑って読んでいけるんだけど、新しい作家に対抗できるような作品を期待した版元は頭抱えたろうなあ。

※『九つの答』の主人公がカーであることのささやかな証拠。

主人公の読んでいる本がルノートル著『恐怖政治下のフランス』(ポケミス『九つの答』P104)。

これは『赤後家の殺人』の原注でカーが参考にした本の著者でもあります。(『赤後家の殺人』ではM・L・ルノートルと書かれています)

たぶんこの本かも。

『The Tribunal of the terror; a study of Paris in 1793-1795』by G・Lenotre

Publication date 1909

Publisher London, W. Heinemann; Philadelphia, J. B. Lippincott company

現代冒険小説というジャンルにカーがチャレンジした、という図式だろうなあ。

★たしか検証するためにエリック・アンブラーを読んだのでしょう?

■『シルマー家の遺産』(1953年)と『恐怖へのはしけ』(1951年)を読んでみたんだ。

アンブラーの作品としてはBクラスらしいけれどね。

★おもしろいんですか。

■たいして面白くはないが、人物造形や描写はリアルで、戦後7、8年あたりの『戦争直後の社会』の雰囲気が伝わってくるし、

戦場を見ているヒトは書き様が違うと思う。

アンブラーは戦前デビュー(1936年)だけど、カーと年齢もあまり変わらない(カーのほうが3歳年上)。

第二次大戦には撮影班として戦場にいたらしい。

★3歳差で、作風がまったく違うんですね。

■年齢差より、体験の違いじゃないかな。『九つの答』を発表後のリアクションは前述したとおりだけど、

そもそもは版元からカーへ持ち掛けたのではないか。

★カー先生へ冒険小説を書かないか、と?

■うん。アンブラーはデビューこそ30年代中ごろだけど、40年代の中断を経て50年に入ったころから再び書き始めるんだ。

フレミング、マクリーンは長編デビューが50年代中頃まで、ヒギンズは50年代末、イギリスの冒険小節は50年代に入って活発になってきたらしい。

版元は当然その流れを把握していて、歴史もの『ビロードの悪魔』でヒットを出したカーに現代冒険小説を期待したのではないか。

★しかし出来上がったものは『九つの答』だった。

■カーとしては、これまでの本格ミステリの読者ではなく、

新しい読者層へのサービスと挨拶として例の脚注トリックを仕掛けた、つもりだったんじゃないか。

★あれはいったい何がおもしろかったんですかねえ。

■ひとつはプロットのヒネリの言いわけ、あとはカーの作品を読んでいない読者への自作のプレゼンと自慢、かな。

ほら、こんなにミスディレクションが仕込んであったことに気づかなったでしょう? みたいな。

それまでのカー作品だったら最後に探偵が指摘すれば済むことなんだけれど。

★それは余計なお世話ですね。

■冒険小説の主人公は、もちろん著者の体験が背景にあるとはいえ、あくまで創作上の別人格なわけで、

カーのように自分を仮託する存在ではない。

そこのところ、カーは混同して、『九つの答』の最後では探偵の不在を良いことに主人公に成り代わったカーが謎解きを開陳する。

これまでのカー作品の読者ならば、笑って読んでいけるんだけど、新しい作家に対抗できるような作品を期待した版元は頭抱えたろうなあ。

※『九つの答』の主人公がカーであることのささやかな証拠。

主人公の読んでいる本がルノートル著『恐怖政治下のフランス』(ポケミス『九つの答』P104)。

これは『赤後家の殺人』の原注でカーが参考にした本の著者でもあります。(『赤後家の殺人』ではM・L・ルノートルと書かれています)

たぶんこの本かも。

『The Tribunal of the terror; a study of Paris in 1793-1795』by G・Lenotre

Publication date 1909

Publisher London, W. Heinemann; Philadelphia, J. B. Lippincott company

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます