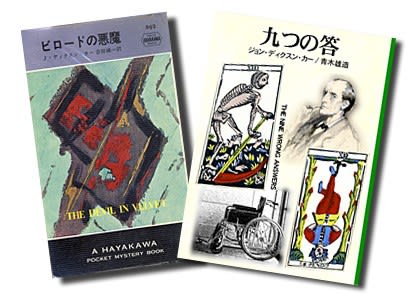

★『九つの答』(1952)はこんなに束が厚いのに内容は残念ながら……。

■その前年に出た『ビロードの悪魔』(1951)は同じくらいの束の厚さなのに、

『ビロード~』のほうが面白いんだよなあ。

それに『九つの答』は評論家や版元に不評だったそうだ。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P388)

★読者にも、でしょうね。

■じつはこの2作には似ている点もある。まず主人公が入れ替わりだということ。

★カーの好きな『ゼンダ城』ギャンビットですね。

■物語のスタート早々に「犯人」が話の主軸から外れること。

★それは、カーがよく使う手法です。『毒のたわむれ』『皇帝の~』とか。

■似た設定であり、束の厚さからは両作ともに力を入れていたことが分かる反面、

おもしろさが月とスッポンなのは何故だろうね。

イギリスの冒険小説家の長編デビュー作

エリック・アンブラー「暗い国境」(1936年)

ハモンド・イネス「The Doppelganger」 (1937年)

イアン・フレミング「カジノ・ロワイヤル」(1953年)

アリステア・マクリーン「女王陛下のユリシーズ号」(1955年)

ジャック・ヒギンズ「Sad Wind from the Sea」(1959年)

ギャビン・ライアル「ちがった空」(1961年)

ジョン・ル・カレ「死者にかかってきた電話」(1961年)

デズモンド・バグリィ「ゴールデン・キール」(1963年)

※『ビロードの悪魔』のおもしろさは、

1にタイムリミットの設定(日記に記された殺人を回避できるか)、

2に歴史改変の可否(最後に主人公が選ぶ未来はどっち)、

3にチームプレイ(犬も含むw)という点ではないでしょうか。

ミステリとしての「意外な犯人」は、カーとしては「してやったり」だったのかもしれませんが、

さほどおもしろさに貢献しているとは感じませんが、どうでしたか。

版元は「ミステリ」として売ろうとしたのでしょうが、面白さは「SF」の範疇だったのでは。

似たようなSF『闇よ落ちるなかれ』がスプレイグ・ディ・キャンプの代表作ならば、

『ビロードの悪魔』は「SF」作家カーの代表作といえるのでは。

『九つの答』は結局ハヤカワミステリ文庫に入らなかったので、冗談で作ってみました。

■その前年に出た『ビロードの悪魔』(1951)は同じくらいの束の厚さなのに、

『ビロード~』のほうが面白いんだよなあ。

それに『九つの答』は評論家や版元に不評だったそうだ。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P388)

★読者にも、でしょうね。

■じつはこの2作には似ている点もある。まず主人公が入れ替わりだということ。

★カーの好きな『ゼンダ城』ギャンビットですね。

■物語のスタート早々に「犯人」が話の主軸から外れること。

★それは、カーがよく使う手法です。『毒のたわむれ』『皇帝の~』とか。

■似た設定であり、束の厚さからは両作ともに力を入れていたことが分かる反面、

おもしろさが月とスッポンなのは何故だろうね。

イギリスの冒険小説家の長編デビュー作

エリック・アンブラー「暗い国境」(1936年)

ハモンド・イネス「The Doppelganger」 (1937年)

イアン・フレミング「カジノ・ロワイヤル」(1953年)

アリステア・マクリーン「女王陛下のユリシーズ号」(1955年)

ジャック・ヒギンズ「Sad Wind from the Sea」(1959年)

ギャビン・ライアル「ちがった空」(1961年)

ジョン・ル・カレ「死者にかかってきた電話」(1961年)

デズモンド・バグリィ「ゴールデン・キール」(1963年)

※『ビロードの悪魔』のおもしろさは、

1にタイムリミットの設定(日記に記された殺人を回避できるか)、

2に歴史改変の可否(最後に主人公が選ぶ未来はどっち)、

3にチームプレイ(犬も含むw)という点ではないでしょうか。

ミステリとしての「意外な犯人」は、カーとしては「してやったり」だったのかもしれませんが、

さほどおもしろさに貢献しているとは感じませんが、どうでしたか。

版元は「ミステリ」として売ろうとしたのでしょうが、面白さは「SF」の範疇だったのでは。

似たようなSF『闇よ落ちるなかれ』がスプレイグ・ディ・キャンプの代表作ならば、

『ビロードの悪魔』は「SF」作家カーの代表作といえるのでは。

『九つの答』は結局ハヤカワミステリ文庫に入らなかったので、冗談で作ってみました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます