伊豆配流中に、当地の地頭・伊東八郎左衛門祐光公の熱病を、祈祷により治癒させた日蓮聖人

↑画像は伊東の佛光寺

伊東家の鬼門除けである毘沙門堂が、当面の住まいとなりました。

地頭の原因不明の難病を平癒させ、命を救ったわけですから、日蓮聖人の噂は伊豆の各地に広まったに違いありません。

そのお坊さんに何とか来て頂けないか、という要望が出てきてもおかしくはないでしょう。

韮山の名家・江川家の16代英親公は、まさにその一人でした。

ということで来ちゃいました、韮山!!

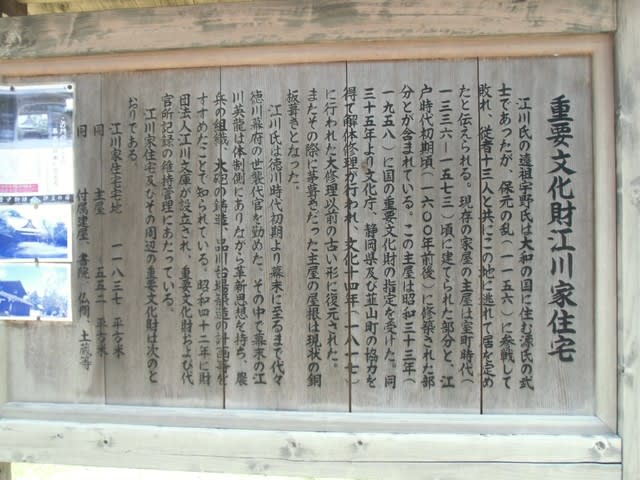

江川家の屋敷は、国の重要文化財みたい

おお~!

ちょっとしたお城の気分!

江戸の初期に建てられた表門をくぐると・・・

母屋があります。この建物自体は室町時代の建築らしいです。

室町時代の部材を残しながら、キレイに修復を重ねられてきたのでしょう。

ちょうど日蓮聖人が毘沙門堂に住まわれている時に、当時の江川家の家屋の修築を行っていました。

やはり、木造家屋ですからね・・・火災やらなんやらが恐かったのでしょうね。もし、その日蓮というお坊さんが韮山に来て、江川家と家屋の安泰を祈祷してくれるなら是非是非!!!って気持ちだったのでしょうね。

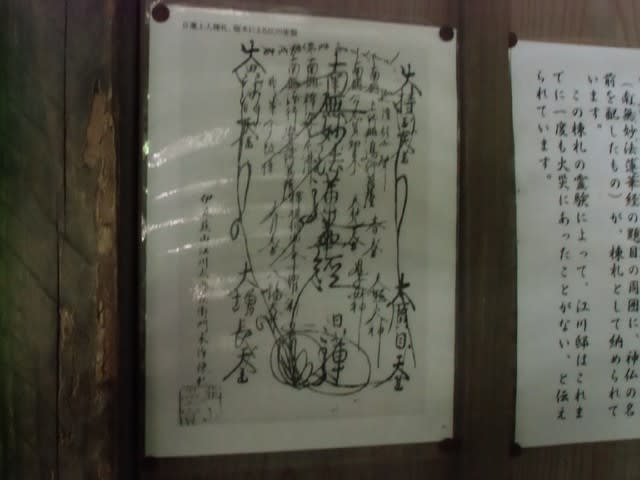

江川英親公の要請に応じ、日蓮聖人はここ韮山に赴き、棟札をお書きになりました。

↑はその棟札の写しらしいです。「日蓮」の記名のあるお曼荼羅ですね!

棟札が納められている箱がこの屋根裏の一番高いところにあるそうです。

手ブレ&デジカメの性能が悪くて写ってない・・・

僕は見えましたけどね~!

ちょうどこの奥あたりにあるようです。

この棟札のご利益で、江川家は700年以上にわたって無事に保たれてきたそうです。

僕も往時の日蓮聖人を思い浮かべながら、ゆっくり手を合わせました。

ちょっと話は逸れますが、中山法華経寺・聖教殿の建設を推し進めた法学者・山田三良博士の奥様は、江川家のお嬢さんだったと日蓮宗ポータルサイトに載っていました。

結婚当時は勉学一筋で信仰のなかった山田博士は、奥様の影響で法華経信仰を篤くしていったそうです。

激動の大正・昭和初期に、山田博士は宗宝の格護を強く訴え、聖教殿は完成しました。

この偉業により、国宝を含む多くの宗宝は守られ、平成の今日にあっても、チャンスがあれば我々も拝むことができるわけです。

日蓮聖人は数日間、江川家に滞在し、供養を受けたそうですよ。

もちろん英親公は法華経に帰依しました。

のちに身延山に日蓮聖人を訪ね、在家のまま「日久」の法名を授けられたそうです。

このご縁がきっかけで、のちに江川家住宅のすぐ近くに本立寺ができました。現在も江川家の菩提寺です。

山門と本堂、わかるかな?

日蓮宗ポータルサイトによると、本立寺は「由緒寺院」のひとつです。

日蓮宗は当時、マイナーな新興宗教だったのでしょうが、やはり江川家のような名家が信仰し始めると、信用の後ろ盾ができます。

この伊豆での布教に、どれだけ追い風となったのか、想像に難くありません。

江川家は伊豆の宗門にとって、とても大事な礎なのかもしれませんね。

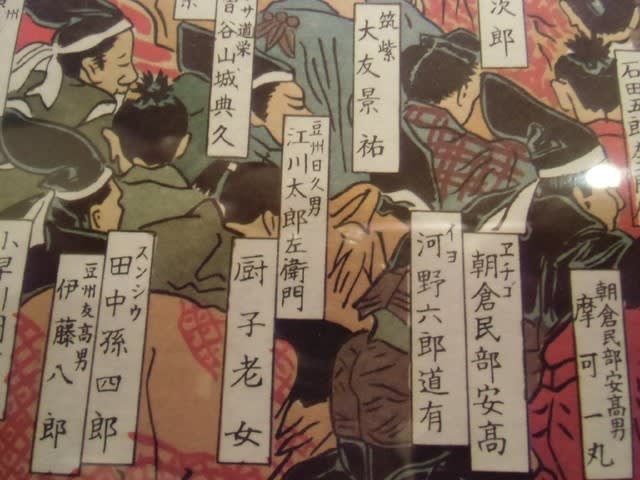

高祖日蓮大菩薩御涅槃拝図(大坊・本行寺で購入)にも江川太郎左衛門公は描かれています。

肩書きが「豆州日久男」となっているので、英親公の子かもしれませんね。

ところで日蓮聖人が日蓮宗の「宗祖」であるのに対し、江川家には「パン祖」がいます!

江戸時代に生きた36代・英龍公は、兵隊の携行する保存食として乾パンを製造したそうです。

江戸時代ですからね・・・パンは画期的だったようで、後年、業界から「パン祖」の称号を与えられたそうですよ!

あ~小腹が空いてきた