10/5 (土)

一週間の旅行が終わり、帰宅する日になりました。スーツケースをホテルに置いて、大阪市内観光に出かけました(*^^*)

地下鉄と、南海本線を乗り継いで、住吉鳥居前駅で下車すると、すぐ目の前に巨大な鳥居がそびえていました。鳥居をくぐり表参道を進むと、朱色の急勾配のアーチ橋「反橋(そりはし)」が池に架けられています。

住吉大社

手水社の兎

猿回し~神戸モンキーズちゃん(*'▽')/

本殿は全て1810年(文化7年)に造られました。第一本宮から第四本宮にいたる4棟の本殿は「住吉造」と称し、神社建築史上最古の様式の一つといわれ、いずれも国宝建造物に指定されています

摂社、末社が沢山あります。

楠珺社(初辰さん) 千年楠と言われる大樹が御神木で、商売繁盛の神と崇められています。

横から見る反橋が美しい

表参道の入口の鳥居の手前には「遣唐使進発の地」の碑が建っていました。

南海本線の住吉大社駅からなんば駅に行き、お好み焼きを食べることにしました。

探しているうちに、この通路を抜けたところのお店に入りました。

行きたかったお店とは違うのですが、並んでいた方がいたので、並んでみました(笑)

三平

頼んだのは、人気ナンバーワンのスジ・ネギ・こんにゃくと、私が頼んだのは記憶がはっきりしませんが、豚・ベーコン・餅??かな?かつお節がたっぷりかかっているので、分からなくなってしまった?でも、ふわふわで、すご~く美味しかったヾ(=^▽^=)ノ

大阪楽しい(^^)/

この巨大な立体看板を見ているだけで楽しい(^^)/

写真撮りまくり~(^^)/

地下鉄で梅田駅に戻り、阪急デパートや阪急三番街のスヌーピーショップなどで買い物をして、ホテルにスーツケースを取りに行きました。結構歩いたし、荷物もあるので、近いけどタクシーで大阪駅に行きました。

大阪駅から、JRで三宮へ、ポートライナーで神戸空港に行きました(*^^*)

神戸AP 18:25 スカイマーク177

新千歳AP 20:15

楽しかった旅行は終了です。

毎日2万歩平均で歩きました。

疲れたけど、楽しかった(*'▽')/

ホントに疲れて、とうとう帯状疱疹になってしまいました(>_<)

10/4(金) 今日は大阪に行く日です

チェックアウトし、ホテルにはスーツケースを午後まで預かってもらい、最後の京都観光に出かけました。

朝から小雨が降っていました。

京都駅からJRで東福寺に行きました。

東福寺に行く途中に、「働く女性の守り本尊」の旗があったので、お参りに行きました。

五大堂 同聚院(どうじゅいん)

ここには、モルガンお雪の菩提寺とあります。

モルガンお雪は祇園の芸奴で胡弓の名手として知られていました。世界三大財閥のモルガン氏に見初められましたが、当時は国際結婚は難しい状況でした。お雪は五大堂に籠って嫁ぐ決意をし、世界の社交界にその名を知らしめました。このことから、全国の女性から「働く女性の守り本尊」として信仰されています。

不動明王坐像(重文)があります。

境内にある鳥居の額には五大龍王 白龍辧財天とあります

東福寺

日下門から入りました

通天橋

方丈と開山堂を結ぶ橋

修行僧たちが谷を越える労苦から解放するために、室町時代の禅僧・普明国師によって、架けられたのが始まりとされる。

法堂(本堂)

昭和最大の木造建築

本堂の正面、どしゃ降りです

外から蒼龍図の写真を撮ることができました

京都市生まれの日本画家、堂本印象の代表作です

三門(国宝)

入ることはできませんが、2階には極楽浄土を表した部屋になっていて、冠を被ったお釈迦様とたくさんの仏像が収められているようです。

三門(国宝)と本殿

殿鐘楼と経堂

臥雲橋

ここから、通天橋を望む角度の紅葉も美しいということです

雨も降っているので、メインの方丈庭園の方には行きませんでした

9:50頃まで東福寺にいました。

東福寺の駅までは10分弱です。

ちょっと通り越すと瀧尾神社があります。春にも来ていますが、友人は来ていないので、寄りました。

瀧尾神社

本殿

拝殿天井には全長8mの立体の木彫りの龍がにらみを利かせています。特別拝観の時には真下で見ることができます。

京阪東福寺駅から祇園四条駅に行きました

鯖寿司を食べることにしていたので、混む前に行きました。

いづ重 10:40

鯖寿司と箱寿司を注文したら、一緒のお皿に入れて持ってきて下さいました。箱寿司は並べて綺麗な様子が見たかったので、別々の方がよかったかな。最近は、みんなシェアしたがるので、お心づかいと思いますが

箱寿司を1段に並べてみました

鍵善良房にくずきりを食べに行きました(^^)/

くずきりが有名なお店です

くずきりはお重に入って出てきましたヾ(=^▽^=)ノ

見た目で感激です

黒蜜でいただきました(*^^*)

初めて食べた葛切りに感激です(*´︶`*)❤

とっても美味しいヾ(=^▽^=)ノ

見た目感激 味で感激

味で感激

一生忘れない

店内には人間国宝の黒田辰秋が作った、大きな飾り棚があります。飾り棚の上にあるのは、得意先にお菓子を配達するときに使っていた菓子箱やお重(江戸後期)、螺鈿できれいに装飾されています

美しいデザインのお菓子の木型

祇園四条駅からすぐのところに素敵な神社がありました。

ゑびす神社

毎年1月8日から12日の5日間に渡り、十日ゑびす大祭が行われます。「商売繁昌でささもってこい」のかけ声が有名です。

鳥居の中央にかかっているのは扁額ではなく、ゑびす様の福箕(ふくみ)です。お顔の前には網のついた熊手もあります。この中に御賽銭が入ると、願いが叶うということです。私は3回目に入りました(*^^*)

本殿

「正面お詣りの後 左側の奥へお廻りになってお詣りください」とあります。

この格子をのぞくとゑびす様がおられ、一番近くで見えるところなのです。

優しくノックをして、ゑびす様にご挨拶をしてからお詣りします

財布塚

この後、京都駅で土産などを買い、ホテルでスーツケースを受け取り、また京都駅に行きました。京都駅から大阪まで、JR新快速で28分です。

16:00京都発

16:28大阪着

ホテルは梅田東で、歩いて5分くらいです。

早速、教えてもらった、お好み焼きの美味しいお店に行ったのですが、(17:50)もうすでに満席で、これからも空く予定がないということであきらめて他を探しました。すぐ近くに美味しそうな餃子の看板が私たちを誘っています。

鉄板餃子が美味しくて、お代わりをしました(*´︶`*)❤

何でも美味しかった(*^^*)

10/3(木)琵琶湖疎水船に乗りますヾ(=^▽^=)ノ

明治14(1881)年、第3代京都府知事の北垣国道は、琵琶湖から引いた疏水の水力で新しい工場を興し、舟で物資の行き来を盛んにしようと計画しました。当時の京都府の年間予算の2倍という、莫大な工事費を要する前代未聞の大事業には、当時最新の技術や知識を学んでいた田邉朔郎(当時21歳)が抜擢されました。現在の東京大学工学部を卒業したばかりです。当時、大規模な土木工事は外国人技師に設計を委ねるのが普通でしたが、琵琶湖疏水の建設は、設計から施工まですべての工程を日本人の手で担った、最初の事例となりました。このようなことを、現役中に業界紙を読んで知り、退職したら絶対に見てみたいと思っていました。この度、念願かない、また、琵琶湖疎水船が復活しており、何としても乗ってみたい!! 琵琶湖疎水船は春と秋に運航しています。秋は10/3が初日です。前日から雨と分かっていましたが、船が運航する限りは絶対乗ろう!と決めていました。なんと!土砂降りです(>_<) 仕方がありません。でも、楽しみです(*^^*)

私たちは、山科乗下船場~蹴上乗下船場まで乗ります

9:50 山科乗船場集合 2名の係員さんが説明してくれます。

滋賀の三井寺を出発した船が到着です。すでに4名が乗っています。山科乗船場からは6名乗船で、船長とガイドさんを入れて定員は12名です。

早速目の前の諸羽トンネルを抜けます。

どしゃ降りなど、もろともせずガイドのトムさんのトークとジョークが冴えます。

本国寺正嫡橋

この斜めの赤い橋の先には日蓮上人ゆかりの本国寺があります。

第2トンネル

左側に四角い石かコンクリートが並んでいます。説明を受けたのですが、忘れてしまいました^^;

第3トンネルの手前の橋は、日本初の鉄筋コンクリート橋です。

蹴上乗下船上が見えてきました。

到着です

雨が降っていなければ、カメラのレンズを気にせず写真を撮れたし、思いっきり周りの景色を見渡せたのですが、残念です

旧御所水道ポンプ室

かつて京都御所を火災から守るための施設として使われていました。

蹴上インクライン

蹴上インクラインは、疏水上流の蹴上船溜と下流の南禅寺船溜の間にある約36mの高低差を、疏水を行き交う舟が乗り越えるために設置された傾斜鉄道です。全長582m、当時は傾斜鉄道としては世界最長でした。

奥の方に下船した場所の旧御所水道ポンプ室が見えます

三十石舟が載っていますが、この台車で移動させます。

この線路内を歩いて南禅寺の方に向かいます。春、線路沿いに咲く桜が満開になるときは、素晴らしい光景のようです。

岡崎疎水

琵琶湖疏水記念館前から平安神宮の大鳥居前の前を通り、夷川発電所にいたるまで琵琶湖疏水の分流で、およそ1.5kmです。

ペルトン水車

ペルトン水車は、ノズルから噴出する水をバケットに衝突させて回転させる衝動水車で、高落差に適しています。流量(出力)の変化に対して効率の変動が少ないため、中落差であっても小出力、マイクロ水力発電で流量による出力の変動を抑えたい場合にも使用されます。

琵琶湖疎水記念館にあります。時間の都合で、記念館には入館できずとても残念でした。

湯豆腐は南禅寺が発祥と言われています。南禅寺参道には湯豆腐を提供するお店が並んでいます。

11:30 南禅寺 料庭八千代

湯葉料理付き 竹

お吸い物の上のベージュの器が生湯葉です。湯豆腐、八寸、精進揚げ、胡麻豆腐、などすべて美味しかった(*´︶`*)❤

この美しい庭を愛でながら美味しい食事を頂く、雨から逃れてほっとした時間でした。

東山を借景に琵琶湖疎水を組み入れた庭園を眺めながらの湯豆腐は格別です。

まだ、雨は降っています。

南禅寺 正応4年(1291)開創

山門(重文) 京都三大門の一つ

高さ22メートル、登ると今でも京都の市中がよく見渡せます。寛永5年(1628)伊勢・伊賀の大名であった藤堂高虎(とうどうたかとら)が寄進したもの。この三門が有名なのは、天下の大盗賊の石川五右衛門が棲んでいたという言い伝えがあるから。歌舞伎の演目にもなっていて、「絶景かな、絶景かな」と大見得を切る場面が有名です。

上層に登るのは有料です。

勅使門(重文)、中門方向

雨に霞んでいますが、晴れていると京都市内がはっきり見えると思います。

正面に見えるのは法堂です

ここに御本尊の御宝冠釈迦座像が金色に輝いていて、周りにたくさんの仏像があります。

法堂 明治42年再建

南禅院

雨が凄かった~(>_<)

方丈(国宝)庭園

方丈庭園(名勝指定庭園) 小堀遠州の作と言われているそう

俗に「虎の子渡し」の庭と呼ばれています。

小方丈庭園

別名「如心庭」と呼ばれ有名な心の字を表したとされる枯山水のお庭です。

蓬莱神仙庭

回廊を歩いて、様々な庭を見て回ります

華厳庭

六道庭

本坊の入り口すぐの右手側の「滝の間」で清涼の滝を眺めながらお抹茶をいただくことが出来ます。

南禅寺水路閣

第一疎水を蹴上から北へ分岐させた疎水分岐の一部で、全長93.2m、高さ9mで、今でも水が流れています。

水路閣の上に上がると、このように水が流れています。

15:00南禅寺を後にして平安神宮へ向かいます。

途中、金色に輝く力強い像がありました。

仁王門通りにある巨大な輝き像(きょだいなかがやきぞう)です。後ろに琵琶湖疎水記念館が見えます。

水門を開ける男と開かれた水門からキラキラとあふれ出る命の水。幾千万の力の結集が巨大なエネルギーとなって疏水トンネルを完成させた。その感謝の気持ちを形とした。(制作者・宮瀬富之)

京セラ美術館の前を通ります。

15分くらい歩くと、平安神宮の大きな鳥居が見えてきました

平安神宮

應天門(重文)

「弘法も筆のあやまり」ということわざができたと言われています。

とても広いので正面の建物全部が一度に撮れません。

右の建物は大極殿(重文)、

左の建物は白虎楼(重文)です

蒼龍楼(重文)

庭は神苑といい、南、西、中、東の神苑があり、それぞれに見どころがあります。

臥龍橋~トビイシ、ここは中神苑です。

泰平閣(橋殿)

尚美館(貴賓館)

泰平閣を渡ります。

チンチン電車(重文) 日本で初めての電車

琵琶湖疎水の水で水力発電を起こしその電気で日本で初めて電車を走らせた。

16時半頃平安神宮を出て、地下鉄に向かいました。

参道に平安殿という菓子店があったので寄りました。

昔使われていた、お菓子の木型が飾られていました。

地下鉄で帰るつもりでしたが、丁度バスが来て空いていたので乗りましたが、京都駅に着く前に満員で、途中から乗る人は大変で、運転手さんはマイクで、中の方に入るように何度も呼び掛けていました。私たちは、なるべくバスを使わない移動を心がけていましたが、オーバーツーリズム問題の一端を見ることができました。

京都駅のパスタモーレでパスタを食べて帰りました。

10/2(水)

高速バス(丹後海陸交通)で伊根に向かいます。路線バスを乗り継いで、伊根まで3時間半のバス旅です

7:20 京都駅前発

8:30 道の駅“京丹波味夢の里”で休憩

9:25 天橋立駅着 高速バスを降ります

9:59 天橋立駅発 路線バスに乗換(伊根までは1時間くらいです)

11:00ころ、私たちは伊根の道の駅でバスを降りました。

11:15 早めの昼食

海鮮丼~美味しい~(*^^*) ¥2,000

青島定食(お刺身、焼き魚、煮魚など)¥2,500

道の駅は、小高い所にあり、舟屋軍展望台になっています

ず~っと恋焦がれていた伊根に来ることができました

カメラで伊根湾の全貌は残念ながら撮れません。真ん中の島をはさんで、左、右で撮りました。

※伊根町観光ガイドの写真です

伊根の舟屋を上空から見るとこんな感じなんですね~

穏やかですね~

舟屋は磯船の格納と漁具などを入れる施設として建てられました。伊根湾沿いでは江戸中期から存在し、明治時代には集落が形成され、昭和20年代にかけてブリ漁景気のたびに2階建てに建て替えられました。2階は住居として使われているところもありますが、舟屋と狭い道を挟んで、住宅である母屋と土蔵があり、この3点セットが舟屋群の基本パターンです。2005年には国の重要伝統的建造物群保存地区に漁村として初めて指定されました。

道の駅で海上タクシーに電話をすると、すぐに乗れるということで、乗船場まで歩いて下りました。

大きな遊覧船もありますが、こちらの方が楽しそうかなと思いました(^^♪

途中で、船頭さんがかっぱえびせんをくださいました。かもめがどんどん寄ってきます(*^^*)

クルーズ終了、約30分

舟屋内部見学をしました(*^^*)

湾の向こう側が見えます

海側から撮った中の様子です。

街並みはあまり見られなかったのですが、通った所を少しだけ

伊根町観光案内所

伊根からの帰りは、路線バスと列車にしました。

13:30 伊根の道の駅発、路線バス(丹海バス)

14:30 天橋立駅着

列車は15:51発なので、天橋立で少し観光しました(^^♪

6月に天橋立には来ていますが(ここ)、その時智恩寺には時間がなく行けなかったので、行くことにしました

智恩寺 臨済宗/妙心寺派

山門

多宝塔(重文)

文殊堂(本堂)

帰ってきて分かったのですが、裏の方に歴史的絵馬が沢山掲げられているということです。

鉄湯舟(重文) 鎌倉時代

参拝者の手水鉢として使われているが、元は湯舟です。

鐘楼と暁雲閣(楼門)

暁雲閣(楼門)江戸時代と文殊堂

力石

石造地蔵菩薩 室町時代

知恵の輪燈篭の向こうに廻旋橋が見えます(*^^*)

廻旋橋

大きな船が来ると、90度回転して橋を開けることができます

15:51 天橋立駅発 特急はしだて号で京都駅に行きます

18:07 京都駅着

関空行きのはるかキティ号に遭遇、写真撮りまくり(*´︶`*)❤

夕食は、京都駅構内のこちらで“さわら西京漬膳“を食べました。

10/1(火)

高山寺に鳥獣戯画を見に行こうということになったのですが、果たしてバスはあるのかなどと、失礼なことを考えてしまいましたm(__)m 山の中というイメージでしたが、住んでいらっしゃる方もいますし、交通網は発達しています。

高山寺のある栂尾山は、高雄山、槙尾山と並び三尾と呼ばれています。高雄山には神護寺、槙尾山には西明寺があるので、次回はそちらにも行ってみたい。

私たちは、西日本JRバスで、京都駅7:20発、栂ノ尾(高山寺バス停)8:25頃着

分かりやすい(*^^*)

つづら折れの坂道です

このような、石垣の壁もありました。

晴天の早朝

気持ちがいいです

金堂

明恵上人の御廟

開山堂

鎌倉時代の石垣です

日本最古の茶園

高山寺はお茶の発祥地と言われています。このお茶が宇治に移植されて、宇治茶となりました。

国宝の石水院に入ります。

石水院(国宝)

明恵上人時代の唯一の遺構であり、上人が後鳥羽上皇より学問所として賜った建物とされる。鎌倉初期の寝殿造りの面影を残す貴重な建築物です。

明恵上人が敬愛した善財童子像

欄間には富岡鉄斎の木額「石水院」が掛かっています。

青紅葉が光にあたって輝いています。紅葉のもみじを見てみたい

このケースの中に鳥獣人物戯画の複製が展示されています。

本物は甲・丙巻が東京国立博物館、乙・丁巻は京都国立博物館に保管されています。

後鳥羽上皇から賜った「日出先照高山之寺」→「ひいでてまず てらす こうさんのてら」の勅額が高山寺の名の由来になりました。

高山寺からの帰りは、また西日本JRバスと思っていたら、市営バスの運転手さんのお誘いを受け(笑)、市営バスで帰りました。

栂ノ尾のバス停9:55発 太秦天神川には30分くらいで着きました。

嵐電で太秦広隆寺駅に行くと、目の前に立派な門が見えてきました。

太秦広隆寺

聖徳太子信仰のお寺です

平安京遷都以前から存在した京都最古の寺院

上宮王院 太子殿 本堂

講堂

霊宝殿

1982年建設 国宝第一号の弥勒菩薩半跏思惟像や重文が多数収納されています。

広隆寺から少し行くと、東映太秦映画村があります。

暑い日で、お腹もすいてきたので、ここで、冷たいうどんを食べました。

ここで、時代劇を撮っているのですね。

運がよければ、撮影場面に出会えるようです。

忍者ショーを見たかったのですが、次の入場まで1時間位あり、私たちはその間他の楽しみを見つけられそうになかったので、滞在1時間半くらいで出てしまいました^^; 入場料金に見合う満足感が得られなかった~残念

映画村から嵐電・太秦広隆寺駅に行き、ここから車折神社駅下車

車折神社

線路ギリギリに立つ、列車からも見える人気の神社です。

清めの社

本殿 拝殿

拝殿の花天井

表参道

ここには芸能神社があり、多くの芸能人が参拝に訪れています。

嵐電で嵐山駅へ

友禅のポールが綺麗です。夜の明かりがつくと、さぞかし美しいことでしょう(^^)/

天龍寺の前を通りました。

目的1

おうすの里

梅干し専門店で、京都には何店舗かあります。

高級梅干しで、一個500円の梅干しを買いました~(^^♪

目的2

スヌーピーショコラ

一緒に行った友人がスヌーピー大好きなんです(^^)/

私も買いましたけど(*'▽')/

老舗菓子店の老松で休憩

嵐電・嵐山駅発天神川駅で地下鉄に乗換て、二条城前下車。歩いてすぐ

神泉苑

桓武天皇造園

日本中が日照りの時、弘法大師が善女龍王を呼び寄せ雨を降らせたといわれ、以来水に関する祈祷の拠点となりました。

本堂

法成橋

善女龍王社

恵方社

日本で唯一の恵方社とあります。

あの恵方巻の事のようです(^^)/

16:20頃神泉苑を出て、来たときと同じ地下鉄二条城前駅から三条京阪駅に行きました。

鴨川沿いの道も素敵ですね

夕食を18時に予約していますがまだ時間があるので、祇園の商店街を歩くと、祇園祭ぎゃらりいがありました。祇園祭の見どころを六曲一隻の屏風に見立てた大型モニターで迫力ある映像とサウンドでご紹介されています。動画を撮りましたが、ここには載せられないのが残念です 是非とも本番の祇園祭が見たいです(*'▽')/

是非とも本番の祇園祭が見たいです(*'▽')/

釘を一切使わずに、紐を組んで仕上げています

車軸を支える石持に施すのは海老と呼ばれます。いい名前つけますよね

美しいですね~

これは、蝶だそうです

見惚れてしまいます(*^^*)

遊亀 祇園店

予約は2階席です。注文を携帯のQRコードでするのですが、メニューが探しずらくて、一品注文したのみで、失礼させていただきました。頼んだ天ぷらはとっても美味しかった(*´︶`*)❤

遊亀の向かいにうどんのおかるがありました(^^♪

こちらはカレーうどんが有名のようです

私は冷たいものが食べたくて、かつ、冷やしラーメンが大好きなんです。こちらは、うどん、そば、中華めん、丼物とメニューが多彩です(^^)/

冷やしラーメンはとっても美味しかった(*^^*)

店内の壁にはびっしりと、有名人の色紙が張られています。

9/30(月)

ルートは金閣寺~龍安寺~仁和寺~烏丸へ~宝蔵寺~六角堂

金閣寺、龍安寺、仁和寺はお隣同士で、歩いて行けます。全部世界遺産です。尚且つ、今回は行ってませんが、仁和寺から妙心寺まで徒歩14分、そこから嵐電に乗って、北野天満宮に行くことができます。京都は見どころが近くて、歩けば数分ですが、中に入ると1~2時間歩いて見学となるので、疲れます~

入館時のパンフレット

九条車庫前7:30頃乗車、金閣寺には8:30頃着きました

開門は9時なので、一番乗りで~す(^^)/

余裕でうろうろしていたら、いつの間にかこんなに並ばれていた

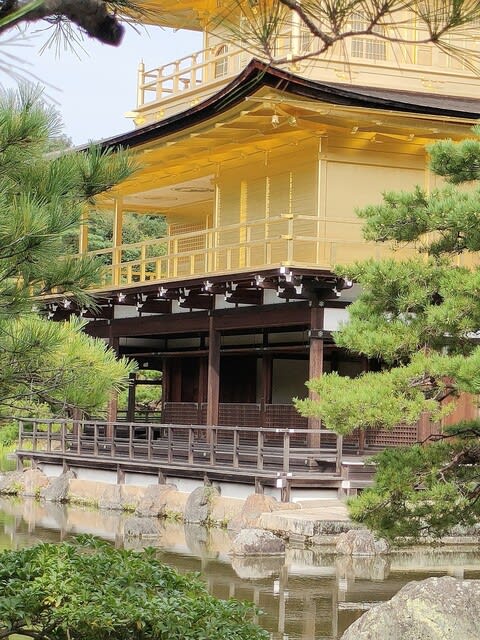

正式名称:臨済宗相国寺派 金閣鹿苑寺(ろくおんじ)

拝観チケットは「お札」になっているので、自宅に貼っておくといいです。

みんな歓声を上げています

見えましたヾ(=^▽^=)ノ

美しいヾ(=^▽^=)ノ

何という輝きでしょう

1階部分が見たくて拡大しました

2階、3階は軒下まで金色に光り輝いています

どこから見ても美しい~

屋根もきれいですね~

鳳凰が素晴らしい~

銀河泉

義光が茶に用いた湧水

巖下水

義光がお茶の前に手を清めたといわれる

金閣寺垣

石段の左右の低い竹垣は上部に3本の割竹がかかるのが特徴

龍門滝

中国の故事「登竜門」にちなみ、滝壺に鯉魚石が置かれて、鯉が滝を登ろうとする姿に似ているということですが、暗くてよく見えませんでした

安民沢

雨乞いの場とされた池?

夕佳亭(せっかてい)

2畳の茶室、1874年再建

フルーパーラークリケット

フルーツサンドが食べたくて、10:30にちょっと早いランチにしました

ふわふわのクリームが甘すぎずフルーツの味を邪魔しないで、大きさも一口か二口で食べられるようになっていて、とっても美味しいヾ(=^▽^=)ノ

龍安寺

三門を抜けると左手に鏡容池が見えてきます。

三笑橋を渡ります

途中に開運 大辨財尊天がありました

階段を上がると庫裡です

いよいよ、石庭に向かいます

方丈庭園(石庭)

日本人よりも外人さんの方が、ゆっくりと眺めていました

石庭は横25mで、一度に見ることはできません。見る場所によって見える石が違うということです。

奥の塀は強度を増すために菜種油を練りこんで造られた油土塀です。

“異風”は細川護熙の筆です

池の周り後ぐるっと回って山門に戻ります

睡蓮の花は9月で終わっていますが、これだけの空間が満開になると見事でしょうね~

龍安寺から仁和寺は歩いて10分くらいですが、これからもたくさん歩くので、タクシーに乗りました。

仁和寺着いたのは、12:15くらいです。

真言宗御室派 総本山仁和寺

天皇が出家して住職を務めていたことから御室御所とも呼ばれています。仁和4年(888)宇多天皇以来第30世(1867)まで、歴代住職は天皇家から迎えられました。

二王門(重文)

京の三大門の一つです。

特別公開を見ました

中門(重文)

こちらで、藤井聡太竜王と伊藤匠七段による第36期竜王戦が行われたということです(2023年)

北庭(国指定名勝)から五重塔が見えます

霊明殿

御殿内で唯一の仏殿、歴代門跡の御霊を祀る

中央には秘仏で約900年前に作られた薬師如来坐像(国宝)、高さ10cm、ここには本物ではなく身代わりの像が置かれています。

御殿宸殿 大正時代に再建

勅使門 1913年再建

右手に見えるのが御室桜です。満開になると見事でしょうね~(*´︶`*)❤❤

観音堂

千手観音菩薩像(国宝)があります

金堂(国宝)

内裏紫宸殿を移築したもので、当時の宮殿建築を伝える現存最古の紫宸殿。特徴の一つは格子状の板戸=蔀戸(しとみど)

至る所に菊の御紋があります。

本尊 阿弥陀三尊像が祀られています

経蔵(重文)

経蔵の中には一切経という御経が納められています。中心に八角の輪蔵があり、四角い箱(経函)が天井までびっしり(768函)あり、実際に経典が納められています。これは、手で回すことができます。映像で見ると見たことがない、とても見ごたえのあるお堂なので、特別展などで見てみたい!

五重塔(重文) 1644建立 36.18m

仁和寺は、特別拝観に翻弄されて、見ていないところが多々あるようです。とても広いので、パンフレットを見たり事前準備しないとだめですね~^^; 次を急がずにゆっくり見ればよかったかなと反省です

13時過ぎに仁和寺を出て御室仁和寺駅まで3分くらいです。

金閣寺から仁和寺までの道を“きぬかけの路”と称しています

嵐電・御室仁和寺駅です。無人駅

あら~(*´︶`*)❤

反対側を江ノ電が走って行きました~(^^)/

紫の電車に乗りました(^^)/

帷子ノ辻駅で嵐電の北野線から嵐山線に乗り換えて、天神川駅下車。

地下鉄太秦天神川駅から乗車、市役所前下車(14:10)

向かうのは伊藤若冲ゆかりのお寺です。

川縁を歩きました。

宝蔵寺

伊藤若冲親族のお墓があります。一般拝観はしていません。御朱印だけでもと思い行きましたが、お休みで中には入れませんでした

門の外から写真を撮りました

次に向かうのは六角堂で、すぐ着くはずだったのですが、この差路で違う方に行ってしまったようで、ウロウロ

商店街にもお寺やお堂などが沢山ありました。京都の人たちは身近にお寺や神社があるんですね

六角堂 紫雲山頂法寺

聖徳太子創建

西国三十三か所巡礼の十八番札所です。

いけばな発祥の地でもあります。

六角形の本堂は明治10年(1877)再建

手前の柳は「縁結びの柳」六角柳と言われています。

本堂の裏側にも多くの仏像が安置され、小窓から拝むことができます。

石浮動

丁度、お地蔵さんに御線香を供えるなどお世話をしていました。

十六羅漢

ほとんどの像が笑っていて鉢を持ち托鉢の様子を表しているのかと思います。

三猿「見ざる、言わざる、聞かざる」

太子堂

聖徳太子を祀っています

平安時代以降、六角堂を拠点として、京都に太子信仰が広まりました。

池の中にある石でできた井筒は、聖徳太子沐浴の古跡と伝えられる場所です。

へそ石

京都の中心と言われています

祇園祭の山鉾巡行の順番を決める「籤取り式」も江戸末期までは六角堂で行われていました。

おうすセットには名物のへそ石餅が付いています(*^^*)

“へそ石餅”は柔らかくてとっても美味しい

ここでしか買えないので、お土産に最適です

六角堂を出たのは16時頃で、18時に予約しているお店の場所を確認して、時間があるのでカフェに入りました

コロンビアの店舗も京都仕様ですね(*^^*)

蕎麦処 笹屋

お蕎麦もどのお料理も美味しかったヾ(=^▽^=)ノ

お通しもボリュームがあり美味しかった

おでんには赤こんにゃくを入れてもらいました

二種類のお蕎麦を注文~美味しいヾ(=^▽^=)ノ

9/29~10/5 京都&大阪に行ってきました(*^^*)

国内で一週間の旅行は初めてです

新千歳AP 9:55 スカイマーク170

神戸AP 11:50

ポートライナー~JR新快速で京都着13:30頃

ホテルが京都駅八条口近くだったので、スーツケースを預けて、東寺に行きました。東寺は京都駅八条口から歩いて15分くらいなので、ホテルからも近いのです(*^^*) 翌日に乗るバス停などを確認していたので、14:30くらいに東寺に着きました。

東寺

東寺の正式名称は教王護国寺です

五重塔は現存する日本最大の木造建築です。

大師堂(御影堂) 国宝

大師堂(御影堂) 国宝

金堂

本尊の薬師如来坐像と日光・日光・月光菩薩像を安置しています。

金堂と五重塔

講堂

食堂(じきどう)

こちらで御朱印がいただけます。

大黒堂

空海の作と伝わる三面大黒天が祀られています。

宝物館

東寺には貴重な密教美術品など国宝と重要文化財だけでも約25,000点にも上ります。この貴重な美術品を展示・収蔵するために1965年(昭和40年)に開館したのが「宝物館」で、寺宝を管理・調査・修理・整理する役割も担っています。中に入ると、すばらしい仏像が沢山ありました。

北大門を抜けて観智院に向かいます

観智院

秋の特別公開がお行われていました。

観智院は東寺に付属する塔頭の一つで、所蔵する密教に関する書物の質と量では日本で最大と言われています。

客殿は国宝になっています。

お庭の写真は撮れますが、室内の写真はNGです。宮本武蔵の筆による襖絵などがあります。

宝蔵

宝物経巻を収蔵する建物で、東寺最古の建物です。

17:00に夕食の予約をしていました

東寺のかえる食堂

写真以外にもたくさん食べたのですが、全部美味しかったヾ(=^▽^=)ノ 一人で切り盛りされていて忙しいのですが、丁寧でご親切な対応に、とても好感が持てました(*´︶`*)❤

6/28 京都旅行最終日

天気予報どおり朝から雨です。激しく降ったり、小降りになったりの繰り返しの雨です。午後帰るころには止んでいました。

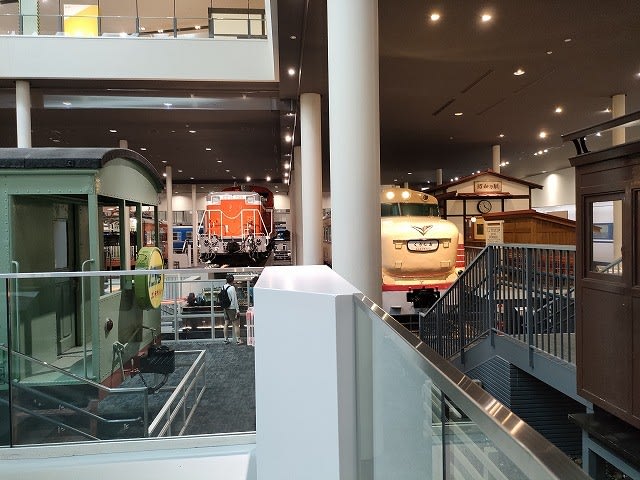

予定では、歩いて東寺に行くはずでしたが、次回にして、屋内で観光できるところにしました。前から気になっていた、京都鉄道博物館に行くことにしました。

歩いても可能な距離ですが、今回初めてバスに乗りました。帰りはJR梅小路京都西駅乗車、一駅だったので、京都駅から行くにはJRが早い。

さて、平日の雨降りということで、空いていると思って行ったのですが、開店から大勢の人で賑わっていましたヾ(=^▽^=)ノ

外国人観光客も多かった(^^♪

行ってよかった。

楽しかった(*´︶`*)❤

子供から大人まで、外国人まで、鉄道ファンて多いんですね(*´︶`*)❤

梅小路機関車庫

土木学会選奨土木遺産

雨が降って霞んでいますが、動態保存された世界最大級の蒸気機関庫です。

この、扇型車庫が見たかったんです~(*´︶`*)❤

旧二条駅舎が出口になっています。

京都観光の終了です(^^♪

京都駅12:40発リムジンバスで関西空港に行きました

関西AP 16:10 発

千歳AP 18:15(少し遅れました)

6/27(木)

今日のメインイベントはトロッコ列車に乗ることです(^^)/

6:30ホテル出発

地下鉄京都駅~太秦天神川

嵐電天神川~嵐山

嵐山駅には足湯(嵐山温泉)がありました~時間があれば入りたかったなぁ~

駅のホームに降り立つと美しい友禅のポールが迎えてくれます

夜になると明かりに照らされて、どんなにかきれいになることでしょう

まず、天龍寺に行ったのですが、8:30開門ということで、渡月橋に行きました。誰も歩いていない渡月橋です(*´︶`*)❤

橋のたもとには琴きき橋跡

左が嵐山、右の丸いお山が小倉山です

竹林の小径へ

竹穂垣:選別した竹の枝のボリュームを十分に生かした美しい作りの竹垣です。

野宮神社

黒い鳥居

黒い皮付きのままの鳥居で、天皇陛下の即位式「大嘗祭」でも用いられる日本最古の様式

源氏物語の第十帖に光源氏が野宮神社を訪れるシーンがあるそうです

縁結び、子宝安産の成就を願う人が多く訪れます

天龍寺

曹源池庭園:史跡特別名勝(庭の国宝)

ジオラマ京都が面白そうだったので、開館の9時に合わせて行くと、「平日休業」!??

聞いてないけど~!

帰ってきてHP見ても、やっぱり分からない<`ヘ´>

やってないんだったら、天龍寺をもっと見たかったんだけど<`ヘ´>

嵯峨野トロッコ列車に乗ります

トロッコ嵯峨10:02発

トロッコ亀岡10:25着

トロッコとは、もともと荷物輸送用の小型貨車で、通常の列車が入れない場所を走る箱型車両です。このレトロ列車で、片道7km、ゴトゴトと23分の遊覧です

名物!

頭に花をつけた駅員さんが総出で、見送ってくださいます(^^)/

保津川沿いの渓谷美をたっぷりと堪能できる観光列車。

列車は5両編成で、5号車はリッチ号と言って、窓ガラスのないオープン車両です。床下も透けて見えて風を感じられ、最高に楽しいヾ(=^▽^=)ノ

保津川下りの観光船にも何隻か会いました。見かけると運転手さんは「エールを交歓してくださ~い!」と言って盛り上げてくれます。思いっきり手を振りましたヾ(=^▽^=)ノ

途中のトロッコ保津峡駅には信楽焼の狸が並んでいましたヾ(=^▽^=)ノ

トロッコ保津峡駅に通じる白い橋は鵜飼橋(うこうはし)です。橋の上に立つと雄大な嵐山の景色を堪能できます。

トロッコ列車はトロッコ亀岡駅に着きました。

私たちは同じ列車で反対側の席でトロッコ嵯峨駅に戻りました(*^^*)

とっても楽しい時間でした(*^^*)

お昼は、嵐山のメイン通り、長辻通りで湯葉たまうどんセットを食べました

美味しかった~ヾ(=^▽^=)ノ

JR嵯峨嵐山そばの鶴屋寿に、白い桜餅があるということで寄りました

さ久ら餅

柔らかくて、と~っても美味しい(*´︶`*)❤

JR嵯峨嵐山から京都駅に戻りました。

西本願寺

京都駅から歩いて行けます

阿弥陀堂門

阿弥陀堂:国宝

畳285枚分と広大で、一度に800人以上が参拝できるといわれています。

御影堂:国宝

441枚の畳が敷かれ、227本の柱で約115,000枚の瓦を支える世界最大級の木造建築です

中央に親鸞聖人の木像が安置されています。

大銀杏:天然記念物

樹齢400年

根を天に広げたような形から、「逆さ銀杏」と呼ばれます

阿弥陀堂

大工さんたちは補修するときに、このように魚を模って補修しています。他には、富士山や鷹などの形にもあるようで、大工さんの遊び心を探しながら見て歩くのも面白いと、ガイドさんが言っていました。 ...................

...................

飛雲閣:国宝(非公開)

御影堂の角から上部の写真を撮ることができました。

金閣・銀閣と並んで、京都の三名閣の一つです

唐門:国宝

桃山時代の豪華な装飾彫刻を充満した檜皮葺き、唐破風の四脚門。桃山三唐門の一つです。

建築細部の彫刻を眺めていると日の暮れるのも忘れるといわれ、「日暮門」とも呼ばれています。

内側から見たところ

美しいですね(*´︶`*)❤

精巧で美しい!本当に見飽きません(*^^*)

炭火とワイン

17時に予約していました

炭火とワインいinstagram

リゾットが美味しかった(*^^*)

おおいた牛もポークもみんな美味しい(*^^*)

飲み放題付コースにしましたら、

最後のデザート~美味しいのに

もう食べきれません(*'▽')/

味も量も大満足です

また行きたいわ‘~ヾ(=^▽^=)ノ

6/26

ホテルを8時前に出発

JR京都駅~東福寺

京阪東福寺~出町柳

糺の森

途中に河合神社があります。

御祭神 玉依媛命(たまよりひめのみこと)

方丈記で有名な「鴨長明」は河合神社の神官の家系に生まれたが、重職に就くことができず世を嘆いて「方丈記」を書いたと言われています。

樹齢200年の原生林が続きます

下鴨神社

正式な名称は「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」

建物は55棟で、国宝2棟、重要文化財53棟

楼門は重要文化財です。

干支の神社

御本殿参拝所

右後ろに見えるのが御本殿です。

西本殿~賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)

東本殿~玉依媛命(たまよりひめのみこと)

どちらも国宝です

赤い反橋の前の梅(右側)は尾形光琳が屏風絵に描いたということで、有名な「光琳の梅」と呼ばれています。

御手洗社(井上社) 水の神様

御手洗池は湧水です。御手洗祭が催されます。

みたらし団子の語源はここからきています(^^♪

雑太社(さわたしゃ)球技上達の御利益

ラグビーボールが祀られています

1910年糺の森で関西初のラグビーを行ったということです。

御賽銭箱もラグビーボールの形です(^^♪

みたらし茶屋 みたらし団子発祥の地ですが、水曜日は定休日でした(>_<) とても残念

若狭街道の出発点(鯖街道口)

「出町ふたば」にお餅を買いに行きましたが、こちらもお休み(>_<) 定休日は火曜なのですが、月に一度の第4水曜日の休みでした

定休日は火曜なのですが、月に一度の第4水曜日の休みでした

帰るとき通った加茂川に係る橋の名前は出町橋とあり、その横には鯖街道口の石柱がありました。ちょっと感激です。

お昼を食べるために祇園に行きました

京都祇園 川村料理平

混むのかと思い11:45に予約していましたら、帰るまで、どなたもいらっしゃいませんでした?祇園は夜のようです。

アンガス牛のにぎりです(*^^*)

八坂神社の楼門が見えました

南座で初めて歌舞伎を見ました(*^^*)

坂東玉三郎公演の千穐楽で、満員御礼になっていました

なま八ッ橋 夕霧

(坂東玉三郎特別公演)

こんなに美味しいなま八ッ橋は食べたことありません

お土産にあげた人たちも絶賛でした~ヾ(=^▽^=)ノ

柔らか~い

美味し~い

公演終了後、祇園の街を散策~素敵です

辰巳大明神

ぎょうざ・歩兵

17:00開店前に、番号札は1番です(^^)/

人気店なので、狭い店内はすぐに満員になりました

餃子はすごく美味しいヾ(=^▽^=)ノ

ビールも弾みました~

18:00 東福寺駅近く

瀧尾神社

拝殿上にある木彫りの龍が有名です。

6/25~6/28 3泊4日 京都に行きました

6/25 1日目

千歳AP10:35

関西AP12:55これより少し遅れて到着

京都まではリムジンバスで、13:47発 京都駅15:28(20分くらい遅れて到着)

ホテルにスーツケースを預けて、

地下鉄・京都駅~烏丸御池乗換て東山下車、

京セラ美術館へ、隣には平安神宮の赤い鳥居が見えます

村上隆 もののけ京都展

9月1日までなので、今回観られてうれしいヾ(=^▽^=)ノ

お庭の池の中にはルイヴィトンのトランクケースの上に金色のお花の親子~インパクト有りすぎますヾ(=^▽^=)ノ

池に映ることが計算されているんですね(*´︶`*)❤

村上隆さんのお言葉です(*^^*)

拡大!

全長13mの洛中洛外図

楽しいヾ(=^▽^=)ノ

武者絵も凄い

この絵と同じTシャツ買いました(*'▽')/

Tシャツを買いました(*'▽')/

早速、着て行ったら、ジムでも病院でも「村上隆ですね~」って言われた(*´︶`*)❤

18:30 烏丸御池

えいたろう屋

お造り盛り合わせ~凄い!新鮮!美味しい!きれい!

見ただけで感動です(*´︶`*)❤

6/11 火曜日

最終日は姫路城のみの観光です(2時間)

2017年に訪れたときは、入場まで1時間かかるということで、外観だけ見て写真を撮って終わりでした

2008年に来たときは入城しましたが、平成の大修理前でした

2009年から5年半に及ぶ保存修理完了

1609年、築城主 池田輝政 櫓31、門21

大手門を通りお城に向かいます

姫路城がお山のように堂々と、美しくたたずんでいます

5層6階地下1階の7層構成です

白漆喰総塗籠(塗ってかわかしを繰り返し)

菱の門

いの門

ろの門

天守にたどり着くまでには、曲がりくねりながら、いくつもの門を通らなければなりません。まっすぐ天守にたどり着けないように、守り堅固な城づくりをしています。なのでいろんな角度からお城を見ることができます。連立式天守という複雑な構造から、見る場所により形が違って見えて、とてもおもしろい(*^^*)

三国堀から見える姫路城はなかなか素敵です

はの門

右側の壁には狭間が並んでいます。丸、三角、四角、長四角、規則性はなくランダムに並んでいます。姫路城には3000以上の狭間があり、侵入者を退治します。私は姫路城の狭間が大好きですヾ(=^▽^=)ノ

にの門

この門は埋門と呼ばれ内側には石垣が積まれていて、門を崩して通行不能にするという構造です。

ほの門

水三門

水五門

ここで靴を脱いで自分で持って入城です

中は広いです

階段は急です(>_<)

破風

外回りの廊下は武者走りと呼ばれ戦いのときに走りやすくなっています。

東大柱

姫路城は東と西の二本の大柱によって支えられています

長さ2.5m、太さ最大95cmです

石打棚~階段を上がり少し高くなったところから、敵を狙います。

武具掛け~槍や鉄砲を置きます

武者隠し~横の小さな入り口から入り、内側から下の四角い蓋のしてある狭間から敵を打ちます

最上階には神社がありました

最上階からの眺めは最高ですヾ(=^▽^=)ノ

複雑なお城の瓦屋根や長局(百閒廊下)、城下町が見渡せますヾ(=^▽^=)ノ

堀や姫路の街並みが広がります

小天守を結ぶ渡り廊下が見えます

お城の角に見えるⅬ字型にせり出しているのは石落としと呼ばれ、敵に熱湯を掛けたり鉄砲で打ちます

下からの眺めも素敵ですね

備前門

ここを通る侵入者は、こんなに沢山の狭間から狙われると、いちころです

りの門

お菊の井戸

ぬの門

ろの門から出ました

姫路城出発13:30

伊丹空港着14:50

ここで、ツアーの参加者とお別れです。皆さんそれぞれの空港へ帰って行かれました。札幌は一番遅い19:00発でしたが、機材繰りの関係で、1時間10分遅れ、20:10発になってしまいました。でも、伊丹空港を堪能できてそれなりに良かったかな(笑)

ノースショアで夕食を食べながら、まったりした時間を過ごしました(*^^*)

以前、テイクアウトして、とっても美味しかったサンドイッチ ボリューム感、半端ないです

ボリューム感、半端ないです どうやったら、きれいに食べられるんだろう??(笑)

どうやったら、きれいに食べられるんだろう??(笑)

6/10(月曜日)快晴

湯村温泉を8:00に出発し、鳥取砂丘には8:30に着きました。

鳥取砂丘に向かうとき、階段に描かれている文字をしっかり見ましょうね(*^^*)

向こうに見える丘の上まで行きました。

丘の上から穏やかな日本海が見えました。

名物の梨ソフトクリーム

由志園 牡丹と雲州人参の里

回遊式庭園の中に料亭や食事処があり、ここで昼食をとりました。

草木の緑が光に反射してとってもきれいですヾ(=^▽^=)ノ

とても気持ちよく歩けました(*^^*)

牡丹の館

きれいな売店がありました。

足立美術館

アメリカの日本庭園専門誌で21年連続1位です。※桂離宮は毎回2位です。

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンでは最高評価の★★★

私のツアー目的は足立美術館ですヾ(=^▽^=)ノ

他の観光地は由志園以外何度か行っていますが、こちらは初めてで、ず~っと行きたかった場所です(*´︶`*)❤

創設者、足立全康は「庭園もまた一幅の絵画である」という信念のもと、庭造りに心血を注ぎました。

生の額絵~まさしく庭園が一幅の絵になっています

この構図と同じクリアファイルを買いました(*^^*)

枯山水庭園

素晴らしい

何時行っても、庭師さんたちの努力で、綺麗に整えられています。

“生の掛軸”は床の間の壁をくりぬいて、あたかも一幅の山水画が掛かっているように見えるのですが、写真では光しか映っていない^^;

右奥の山からは滝が流れています。

池庭もありました

「横山大観展示室」「魯山人館」「喫茶室」「ショップ」などがあります。

日本画のコレクションは1300点を超える所蔵作品を誇り、中でも横山大観は130点にもおよびます。魯山人の作品は400点余りコレクションしています。凄かった~(*´︶`*)❤

出雲大社

到着が16時を回っていたのとバスの駐車場は銅鳥居の横にあるので、この鳥居から入りました。なので、松の参道は歩けませんでした。御朱印長は添乗員さんに預け全員分をもらってきてくれました。

拝殿

出雲大社御本殿~後ろに見える檜皮葺きの大屋根が御本殿です。

大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式です。

2000年に本殿の南側で鎌倉初期の造営と推定される三本一組の巨大な柱根が発掘され、巨大な神殿の存在を裏付ける発見となりました。

神楽殿

神楽殿の大注連縄は長さ約13メートル、重さ5.2トンです

大国主神が、幸魂・奇魂のお蔭を頂いて神性を養われ『ムスビの大神』になられたという意味を象徴している像です。

歩けなかった松の参道

宿泊地は、皆生温泉です

日本海に面した山陰を代表する海辺の温泉です。

銅像の有本松太郎は「皆生温泉都市計画設計図」を作成し原型となり、今の皆生温泉が作られました。

白砂の美しい海岸です

透明です(*´︶`*)❤

6/9~6/11

天橋立、鳥取砂丘、由志園、足立美術館、出雲大社、姫路城を巡るツアーに参加しましいた

6/6 日曜日

新千歳空港から伊丹空港に行き、ここで東北地方から来た人たちと合流して、40名でのツアーとなりました。

まず、天橋立に行きました。リフトに乗って展望台に行き、天に昇る龍に見える松林の天橋立を眺めました。

有名な、股のぞきは、順番待ちなので割愛しました。

モノレールでも展望台往復できますが、リフトだと天橋立を見ながら下ることができるので断然いい

天橋立に行ったのは2度目ですが、前回は松林の中を歩くことが無かったので、今回は何としても歩いてみたかった。この、小天橋を渡ります。

この橋は、廻旋橋で大きな船が来ると、90度回転して橋を開けることができます。その動画を撮ることができました(*^^*) ここに載せられないのが残念

天橋立を歩いて渡ると片道約50分位とのことです。

波もなく穏やかな海です

天橋立に行く手前に、知恩寺がありました。大きな三門をくぐると、日本三文殊第一霊場があります。

宿泊は湯村温泉です。川沿いに温泉旅館が立ち並び、足湯もあります。

湯村温泉は高熱の温泉です。

元湯は「荒湯」と呼ばれ98度の高温泉が毎分470リットルも湧出しています。「荒湯」多くの観光客が温泉たまごを茹でる姿が見受けられました。

夢千代の恒久平和を願う像

湯村温泉を舞台にした物語がドラマ化されました。

商売繁盛 荒湯天狗

バスガイドさんが地元の美味しいいお酒を教えてくださいました

香住鶴 限定品 無濾過原酒

旅館で冷やして飲むと、とっても美味しかった(*^^*)

3/29 京都旅行最終日

朝、地下鉄で行きました。

開館が8:45です。

大人気のようで、開館前から行列になっていました。

東大手門から入場

唐門

唐破風造 菊の御紋が輝いていますね

美しいヾ(=^▽^=)ノ

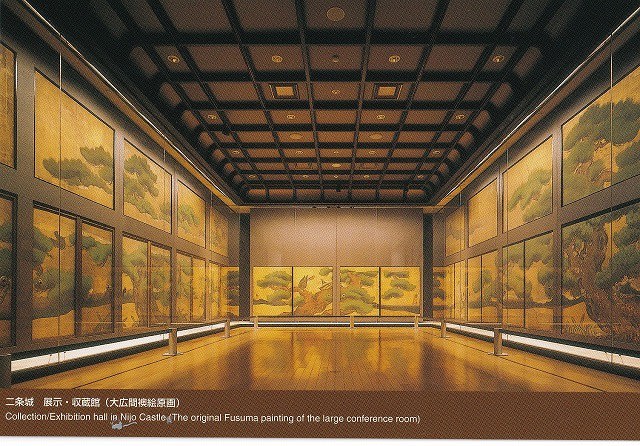

二の丸御殿(国宝)

六つの大きな建物がL字型に廊下で結ばれる雁行形式です。

二条城の内部は撮影できません。

撮影は外観と庭園のみです。

障壁画はすべてコピーです。実際の障壁画を古色復元(古色復元模写)し、御殿のオリジナルと入れ替え、実物は修理して収蔵館で公開しています。障壁画は加納探幽始め狩野派絵師が一丸となった大プロジェクトです(*'▽')/

もう少し明るくして、写真撮影もOKになればいいのになと思うのですが、古色復元というのが照明などの劣化を招くのでしょうか。

二の丸庭園へ

本丸櫓門

二の丸御殿と本丸御殿をつなぐ門です

天守閣は消失しており、石垣の上の天守閣跡から本丸御殿や庭園が見えます。

北大手門

東南隅櫓

東南隅櫓

大広間の襖絵の絵葉書です

狩野派絵師が部屋いっぱいに勇ましい松の大木を描いています