安倍政権が発足して、1か月経ちました。

アルジェリアでの日本人技術者がテロ行為に巻き込まれたりして波乱がありましたが、今日各新聞社発表の支持率をみると結構高いですね。なんと、日経で68%です。

この政権は自身が主張している通り「景気回復」をまず一番の目的としているとのことで、まずは滑り出しは順調に見えます。

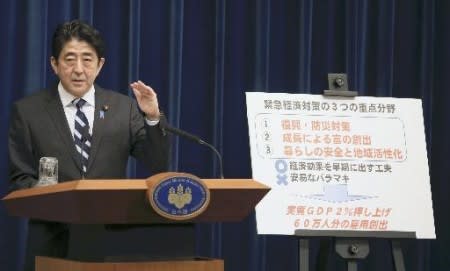

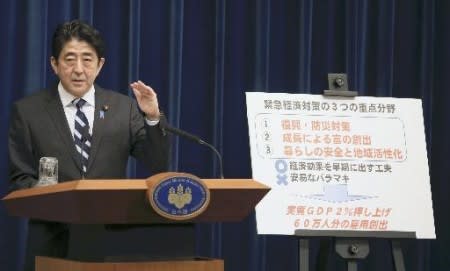

さて、連日報道されているいわゆる「アベノミクス」ですが、これは以下の3本の矢から成り立つといわれています。

①金融政策(2%インフレターゲット&金融緩和、日銀と政府とのアコード)

②財政政策(「国土強靭化計画」による公共事業等の増加)

③成長戦略(成長分野への投資等で経済を成長体質へ改善)

んで、この政策に対して今んところ市場は株価、円相場をみてもかなり好反応ですよね。

共同通信では「言論」というコーナーで京都大学大学院教授・佐伯啓思先生の「アベノミクス支持ムード」という論文を紹介しています。

ちょっと、長いんですが非常に素晴らしい分析なので引用したいと思います。

----------------------------------------------------------------------------------

(略)

今回、安倍首相が強く打ち出しているのは、デフレ克服と経済再生である。大胆な財政出動、これも大胆な金融緩和、そして成長戦略による経済再生である。これはきわめて現実的な政策というほかない。

現状でいえば、市場は「アベノミクス」を好感して株は急騰した。考えてみれば奇矯な話で、これまでエコノミストやジャーナリズムは、財政出動や政府主導の景気対策に市場は否定的だと「解説」してきたのである。市場は緊縮財政、行政改革、規制緩和などの「構造改革路線」を支持してきたはずであった。

アベノミクスは「構造改革路線」からの決別である。無駄を省く、市場競争に委ねる、そして「官」から「民」へという「改革路線」からの決別なのである。市場はそれを好感してることになる。どうしてなのか。

何か「ムード」が変わったのだ。確かに安倍首相の登場は、経済についてのムードを変えた。(略)ともかくも景気を回復させるという現実的で積極的な政策への転換なのであり、市場が好感するのはそのムードの変化なのである。

私は従来の構造改革路線のような、ともかくも無駄を搾り取るという政策に対して財政出動をいとわないアベノミクスを支持する。ただ気になるのは、このムードが市場を動かしているとすれば、わずかのムードの変化がまた逆方向に市場を動かして、容易にアベノミクス批判に転じるのではないかということである。 (略) 下線等は小生。

-----------------------------------------------------------------------------

さて、この佐伯先生の分析の一番の肝は「アベノミクスとは構造改革路線からの決別」という部分でしょう。

「構造改革路線」とは、本文にもあるように「緊縮財政」、 「行政改革」、そして「規制緩和」というあの小泉改革時代の「官」から「民」へというスローガンのもと日本を席巻した「竹中平蔵改革」のことでしょう。この改革はいまだ尾を引く持てる者と持たざる者との格差社会を生み出したことは記憶に新しいところです。

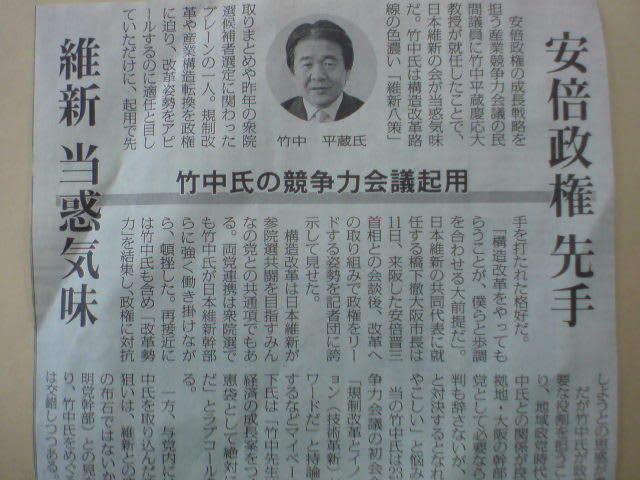

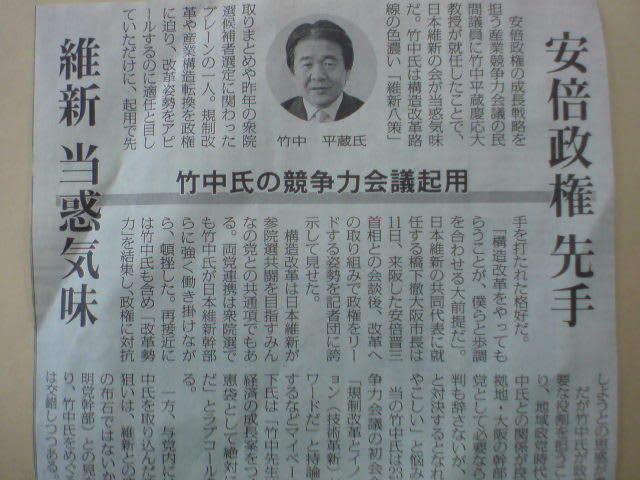

ところが、ところが何故かアベノミクス3本目の矢である「成長戦略」を担う「産業競争力会議」の民間議員の中に、竹中平蔵御大がいらっしゃるではありませんか!?これにはかなりビックリ。

もともと、竹中平蔵氏はガチガチの構造改革路線をとる「日本維新の会」の政策ブレーンで、「みんなの党」ともこの構造改革は一緒。

さらに、この会議のメンバーの中には誰とは言いませんが、大リストラの断行という手段を用いて、いわゆる“勝ち組”の経営者といわれる方々もおられます。

産業競争力会議

産業競争力会議

構造改革という名のもとに「規制緩和」した「自由競争」の中で、一部の勝ち組企業とその数%の経営者が莫大な内部留保をため込み、中間層が激減し、膨大な非正規社員増大というまさに米国のような歪んだ格差好景気の姿になっちゃったら、と不安を感じるのですが・・・

なんだかな~・・・アベノミクスの趣旨とはずいぶん違うようなというか、強烈な違和感を感じるのですが。

それとも、安倍自民党はとりあえず、3月の日銀総裁人事に協力してもらうため、「維新」や「みんな」にすり寄ってるのかもしれません。

というのも、今から4年前だったべか、当時の福田総理が次期日銀総裁候補を武藤副総裁はじめいろいろ提案したのに、政局好きな当時の民主党小沢代表により、参院のねじれを利用され「あれはダメ、これはダメ」と同意をしてもらえず、数か月日本には中央銀行のかじ取りがいなくて世界に赤っ恥をさらした事件がありました。

参院のねじれ現象は今も同じなので、そん時のトラウマが自民党をして「維新」、「みんな」に低頭にさせているだけかもしれません。

福田総理と小沢代表('08年当時)

福田総理と小沢代表('08年当時)

---------------------------------------------------------------------------------

○「藤原正彦先生の講演:自由競争主義は日本になじまない」

さて突然話が変わりますが、今から数年前、青森県のPTAがお茶の水女子大教授の高名な数学者「藤原正彦」先生を会場の十和田市にお招きして講演してもらったことがあります。

当時は先生の「国家の品格」がベストセラーになり、講演依頼がひっきりなしにあったそうですが父上の新田次郎の縁で十和田市においでになったそうです。というのは新田次郎先生の代表作といえば「八甲田山死の彷徨」があり青森県とは浅からぬ因縁があったからとのことでした。

藤原先生(右)

藤原先生(右)

さて、当時の講演のメモをみると「経済のことについて」だいたい、以下の内容のようなことをおっしゃっていました。

「そもそも、新自由経済主義(古典派経済学)者のいうところのフェアなルールでの競争は、一見論理的で、公平な勝負のように思える。しかし、経済での自由競争は数%の勝つ人は10回勝負をしても必ず勝ち、大多数の負ける人は必ず10回負ける。

それは、もう大人と子供にボクシングをさせ、ルールがフェアなんだから良いだろうという考えそのものであり、負けた人たちの富を根こそぎ持っていく無慈悲な弱肉強食の世界そのものだ。

そして、ちょっとでも経済が上手くいかないと、それはどこかに規制があり自由競争を妨げていると規制緩和を主張する。

それは、いやしい拝金主義であり、武士道でいうところの強いものが弱いものをやっつける「卑怯」な恥ずべき行為である。

日本国民の全てが、才能に恵まれているわけではないが、大多数が勤勉で順法精神に富んでいる。故に古来より、富の再分配をして、お互い支えあってきた。これからはグローバリズムの世界というのはとんでもない間違いで、武士道を中心とする日本のローカリズムが世界を救うと信じています。」

-------------------------------------------------------------------------------

最後に、批判を覚悟で一言いえば、「地方公務員の給与引き下げ」はその地方のデフレをいっそう加速させる誤った政策だと思います。

麻生財相もいろいろわけあっての要請だとは思いますが、むしろ逆に地方民間企業の給与を強力に引き上げる政策を推し進めるべきであって、でなければ景気回復へ水を差すと思われます。

ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど安倍首相には是非、武士道精神での経済運営を望むものです。

アルジェリアでの日本人技術者がテロ行為に巻き込まれたりして波乱がありましたが、今日各新聞社発表の支持率をみると結構高いですね。なんと、日経で68%です。

この政権は自身が主張している通り「景気回復」をまず一番の目的としているとのことで、まずは滑り出しは順調に見えます。

さて、連日報道されているいわゆる「アベノミクス」ですが、これは以下の3本の矢から成り立つといわれています。

①金融政策(2%インフレターゲット&金融緩和、日銀と政府とのアコード)

②財政政策(「国土強靭化計画」による公共事業等の増加)

③成長戦略(成長分野への投資等で経済を成長体質へ改善)

んで、この政策に対して今んところ市場は株価、円相場をみてもかなり好反応ですよね。

共同通信では「言論」というコーナーで京都大学大学院教授・佐伯啓思先生の「アベノミクス支持ムード」という論文を紹介しています。

ちょっと、長いんですが非常に素晴らしい分析なので引用したいと思います。

----------------------------------------------------------------------------------

(略)

今回、安倍首相が強く打ち出しているのは、デフレ克服と経済再生である。大胆な財政出動、これも大胆な金融緩和、そして成長戦略による経済再生である。これはきわめて現実的な政策というほかない。

現状でいえば、市場は「アベノミクス」を好感して株は急騰した。考えてみれば奇矯な話で、これまでエコノミストやジャーナリズムは、財政出動や政府主導の景気対策に市場は否定的だと「解説」してきたのである。市場は緊縮財政、行政改革、規制緩和などの「構造改革路線」を支持してきたはずであった。

アベノミクスは「構造改革路線」からの決別である。無駄を省く、市場競争に委ねる、そして「官」から「民」へという「改革路線」からの決別なのである。市場はそれを好感してることになる。どうしてなのか。

何か「ムード」が変わったのだ。確かに安倍首相の登場は、経済についてのムードを変えた。(略)ともかくも景気を回復させるという現実的で積極的な政策への転換なのであり、市場が好感するのはそのムードの変化なのである。

私は従来の構造改革路線のような、ともかくも無駄を搾り取るという政策に対して財政出動をいとわないアベノミクスを支持する。ただ気になるのは、このムードが市場を動かしているとすれば、わずかのムードの変化がまた逆方向に市場を動かして、容易にアベノミクス批判に転じるのではないかということである。 (略) 下線等は小生。

-----------------------------------------------------------------------------

さて、この佐伯先生の分析の一番の肝は「アベノミクスとは構造改革路線からの決別」という部分でしょう。

「構造改革路線」とは、本文にもあるように「緊縮財政」、 「行政改革」、そして「規制緩和」というあの小泉改革時代の「官」から「民」へというスローガンのもと日本を席巻した「竹中平蔵改革」のことでしょう。この改革はいまだ尾を引く持てる者と持たざる者との格差社会を生み出したことは記憶に新しいところです。

ところが、ところが何故かアベノミクス3本目の矢である「成長戦略」を担う「産業競争力会議」の民間議員の中に、竹中平蔵御大がいらっしゃるではありませんか!?これにはかなりビックリ。

もともと、竹中平蔵氏はガチガチの構造改革路線をとる「日本維新の会」の政策ブレーンで、「みんなの党」ともこの構造改革は一緒。

さらに、この会議のメンバーの中には誰とは言いませんが、大リストラの断行という手段を用いて、いわゆる“勝ち組”の経営者といわれる方々もおられます。

産業競争力会議

産業競争力会議構造改革という名のもとに「規制緩和」した「自由競争」の中で、一部の勝ち組企業とその数%の経営者が莫大な内部留保をため込み、中間層が激減し、膨大な非正規社員増大というまさに米国のような歪んだ格差好景気の姿になっちゃったら、と不安を感じるのですが・・・

なんだかな~・・・アベノミクスの趣旨とはずいぶん違うようなというか、強烈な違和感を感じるのですが。

それとも、安倍自民党はとりあえず、3月の日銀総裁人事に協力してもらうため、「維新」や「みんな」にすり寄ってるのかもしれません。

というのも、今から4年前だったべか、当時の福田総理が次期日銀総裁候補を武藤副総裁はじめいろいろ提案したのに、政局好きな当時の民主党小沢代表により、参院のねじれを利用され「あれはダメ、これはダメ」と同意をしてもらえず、数か月日本には中央銀行のかじ取りがいなくて世界に赤っ恥をさらした事件がありました。

参院のねじれ現象は今も同じなので、そん時のトラウマが自民党をして「維新」、「みんな」に低頭にさせているだけかもしれません。

福田総理と小沢代表('08年当時)

福田総理と小沢代表('08年当時) ---------------------------------------------------------------------------------

○「藤原正彦先生の講演:自由競争主義は日本になじまない」

さて突然話が変わりますが、今から数年前、青森県のPTAがお茶の水女子大教授の高名な数学者「藤原正彦」先生を会場の十和田市にお招きして講演してもらったことがあります。

当時は先生の「国家の品格」がベストセラーになり、講演依頼がひっきりなしにあったそうですが父上の新田次郎の縁で十和田市においでになったそうです。というのは新田次郎先生の代表作といえば「八甲田山死の彷徨」があり青森県とは浅からぬ因縁があったからとのことでした。

藤原先生(右)

藤原先生(右)さて、当時の講演のメモをみると「経済のことについて」だいたい、以下の内容のようなことをおっしゃっていました。

「そもそも、新自由経済主義(古典派経済学)者のいうところのフェアなルールでの競争は、一見論理的で、公平な勝負のように思える。しかし、経済での自由競争は数%の勝つ人は10回勝負をしても必ず勝ち、大多数の負ける人は必ず10回負ける。

それは、もう大人と子供にボクシングをさせ、ルールがフェアなんだから良いだろうという考えそのものであり、負けた人たちの富を根こそぎ持っていく無慈悲な弱肉強食の世界そのものだ。

そして、ちょっとでも経済が上手くいかないと、それはどこかに規制があり自由競争を妨げていると規制緩和を主張する。

それは、いやしい拝金主義であり、武士道でいうところの強いものが弱いものをやっつける「卑怯」な恥ずべき行為である。

日本国民の全てが、才能に恵まれているわけではないが、大多数が勤勉で順法精神に富んでいる。故に古来より、富の再分配をして、お互い支えあってきた。これからはグローバリズムの世界というのはとんでもない間違いで、武士道を中心とする日本のローカリズムが世界を救うと信じています。」

-------------------------------------------------------------------------------

最後に、批判を覚悟で一言いえば、「地方公務員の給与引き下げ」はその地方のデフレをいっそう加速させる誤った政策だと思います。

麻生財相もいろいろわけあっての要請だとは思いますが、むしろ逆に地方民間企業の給与を強力に引き上げる政策を推し進めるべきであって、でなければ景気回復へ水を差すと思われます。

ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど安倍首相には是非、武士道精神での経済運営を望むものです。