こんばんは、白黒茶々です。

春の陽気に誘われて、久しぶりに歴史散策に……… と、いきたかったですけどまだ多少肌寒くて、決行した3月7日は1日じゅう雲に覆われていました。 そのような気象条件の中で、私は波&狛とともにまずは袋井市の旧浅羽町のあたりで、かつて走っていた軽便鉄道駿遠線の軌道跡を辿っていきました。

そのような気象条件の中で、私は波&狛とともにまずは袋井市の旧浅羽町のあたりで、かつて走っていた軽便鉄道駿遠線の軌道跡を辿っていきました。 そして、遠州横須賀のお城に行き着いたという流れで、今回の話をさせていただきます。

そして、遠州横須賀のお城に行き着いたという流れで、今回の話をさせていただきます。

掛川市の南西部にあたる旧大須賀町には、横須賀城という城郭がありました。 こちらは、武田勝頼に攻め取られた高天神城を攻略する拠点とするために、徳川家康が天正6年(1578年)に大須賀康高に築かせたお城です。その後もお城は増改築がおこなわれ、江戸時代初期に全体が完成しました。

こちらは、武田勝頼に攻め取られた高天神城を攻略する拠点とするために、徳川家康が天正6年(1578年)に大須賀康高に築かせたお城です。その後もお城は増改築がおこなわれ、江戸時代初期に全体が完成しました。

少し前に、インスタでお城が好きな私のフォロワーさんが横須賀城を訪れ、この城独特の玉石を積んだ石垣を絶賛していました。 その記事を見ていたら、私も行きたくなってしまったのでした。

その記事を見ていたら、私も行きたくなってしまったのでした。 しかし石垣の大半は、明治以降に他に転用するために抜き取られ、今日見られるのは近年になって復元されたものです。

しかし石垣の大半は、明治以降に他に転用するために抜き取られ、今日見られるのは近年になって復元されたものです。

その麓を守るように掘られた三日月池の近くには………

わずかですけど、もとからあった玉石垣が残っています。

昨年訪れたときとほぼ同じ絵となってしまいますけど、坂を上っていって最頂部の本丸跡を目指しますよ 実は私が初めて横須賀城を訪れたのは、今から33年ほど前の昭和63年(1988年)のこと。

実は私が初めて横須賀城を訪れたのは、今から33年ほど前の昭和63年(1988年)のこと。 その頃のことを懐かしく思い、その時に撮った写真をゴソゴソと探していったら………

その頃のことを懐かしく思い、その時に撮った写真をゴソゴソと探していったら………

なんと、ありましたよ 昭和時代末期の横須賀城はまだ本格的な発掘調査や整備がおこなわれていなくて、現在見事な玉石垣が積まれているあたりは石が抜かれた土手や畑となっていました。

昭和時代末期の横須賀城はまだ本格的な発掘調査や整備がおこなわれていなくて、現在見事な玉石垣が積まれているあたりは石が抜かれた土手や畑となっていました。

話はいったん現在に戻ります。 私たちが登り詰めた本丸跡には、子爵の西尾忠方氏の筆による立派な城址碑がありました。

私たちが登り詰めた本丸跡には、子爵の西尾忠方氏の筆による立派な城址碑がありました。 彼は遠州横須賀の最後の藩主の西尾忠篤の養子となり、のちに実業家や政治家になった人物であります。

彼は遠州横須賀の最後の藩主の西尾忠篤の養子となり、のちに実業家や政治家になった人物であります。

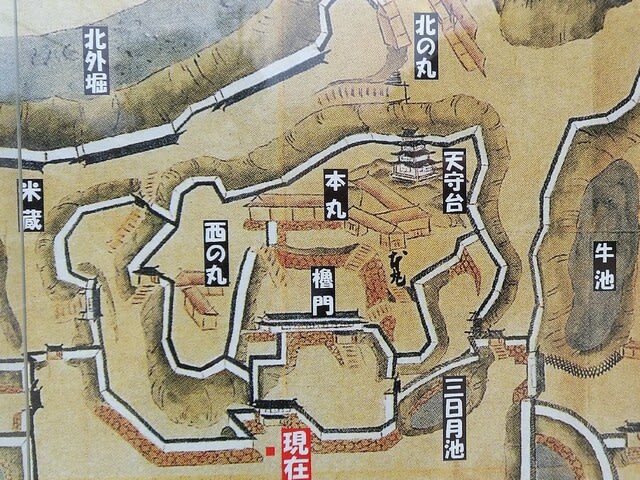

その本丸の北東部には、かつては立派な天守が聳えていました。 江戸時代の絵図には、4層の建物が描かれていますね。

江戸時代の絵図には、4層の建物が描かれていますね。

現在その跡となる天守台からは、城下町や遠くに遠州灘の海岸線を臨むことができます。 そのあたりから私が撮った古写真もありましたよ。

そのあたりから私が撮った古写真もありましたよ。

当時の本丸跡も平坦な広場となっていたのですけど、ほとんどが草むらで土塀跡を示す生け垣も、まだ植えられていませんでした。

こちらは裏側の北の丸跡から見た天守台なのですけど、本丸より高く土盛りされていて木が生い茂っていました。 木に隠れているのですけど、その上には屋根に鴟尾を有した奉安殿が建てられていたのですよ

木に隠れているのですけど、その上には屋根に鴟尾を有した奉安殿が建てられていたのですよ

再び現在へ。玉石垣が連なる眺めは、壮観ですね。 この風景をスマホに収めようとしていたら………

この風景をスマホに収めようとしていたら………

なぜかその画面に「QRコードの読み取り成功」という表示が出てきました。 石垣の幾何学な模様を、スマホはQRコードと認識したのでしょうか?それと一緒に「タップすると対応したアプリを起動します」となっていたのですけど……… 「茶々さん、怪しいから絶対に踏み込まないで

石垣の幾何学な模様を、スマホはQRコードと認識したのでしょうか?それと一緒に「タップすると対応したアプリを起動します」となっていたのですけど……… 「茶々さん、怪しいから絶対に踏み込まないで 」という声が聞こえてきたような気がしつつも、私の好奇心のほうが勝ってしまいました。

」という声が聞こえてきたような気がしつつも、私の好奇心のほうが勝ってしまいました。 その結果は……… どこかの国の検索サイトが出てきました。

その結果は……… どこかの国の検索サイトが出てきました。

さらに今回は初めて、本丸の東側に位置している三の丸跡にも行ってみました。 こちらには工場があったのですけど、最近立ち退いたそうです。

こちらには工場があったのですけど、最近立ち退いたそうです。 私たちが目にした、その跡地の現状は………

私たちが目にした、その跡地の現状は………

う~む……… だだっ広い空き地となっていますね。

だだっ広い空き地となっていますね。 これほどの空間があったら、凧揚げやボール投げをやってみたくなります。

これほどの空間があったら、凧揚げやボール投げをやってみたくなります。 そのあと、私たちは再び横須賀城の主要部に入っていきました。

そのあと、私たちは再び横須賀城の主要部に入っていきました。

その北の丸跡には梅の名所にもなっている梅園があるのですけど、花の時季は終わろうとしていました。 それでも、わずかに残っているところを見つけて、写真を撮っておきました。

それでも、わずかに残っているところを見つけて、写真を撮っておきました。

遠州横須賀はお城だけではなく、その城下町にも魅力や美味しいものがあります。 ということで、次回はそのあたりを訪ね歩きます。

ということで、次回はそのあたりを訪ね歩きます。