こんばんは、白黒茶々です。

今回の作手(つくで)訪問シリーズで何回か触れているのですけど、その地域には続日本100名城に認定された城跡があります。 しかし、私はそこで採り挙げられるまで、そのお城のことを知りませんでした。

しかし、私はそこで採り挙げられるまで、そのお城のことを知りませんでした。 全国には、世界遺産に指定されたものから簡素な砦跡まで含めて3万ものお城が存在したそうですけど、お城歴が40年にもなる私でもさすがに全部を認識しているというワケではありません。

全国には、世界遺産に指定されたものから簡素な砦跡まで含めて3万ものお城が存在したそうですけど、お城歴が40年にもなる私でもさすがに全部を認識しているというワケではありません。 なので、作手方面に来たついでに……… いや、お城のコレクションを増やすために………

なので、作手方面に来たついでに……… いや、お城のコレクションを増やすために………

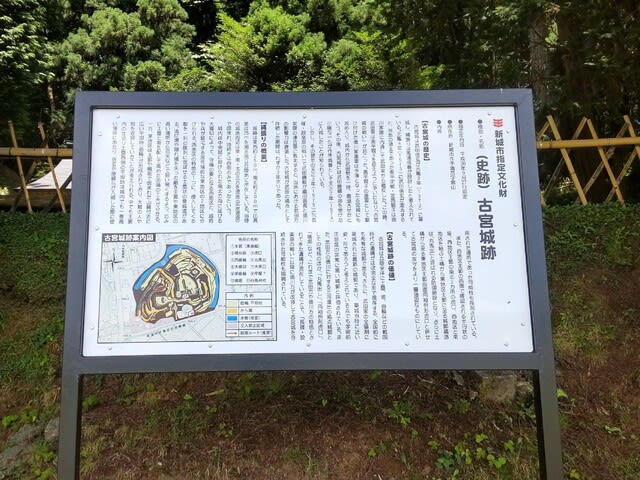

やって来ましたよ 古宮(ふるみや)城跡に。

古宮(ふるみや)城跡に。 正確にはそのお城の全景を目の前にしている段階ですけど、今から向かいますよ

正確にはそのお城の全景を目の前にしている段階ですけど、今から向かいますよ

古宮城は、元亀3年(1572年)に武田信玄が三河進行の拠点とするために、重臣の馬場信春に築かせたお城です。 その後、武田家と徳川家の攻防戦の舞台となったのですけど、天正3年(1575年)の長篠の戦いで武田勝頼軍が織田・徳川連合軍に大敗し、この地域での武田家の勢力が衰退していったことによって、その役割りを終えました。

その後、武田家と徳川家の攻防戦の舞台となったのですけど、天正3年(1575年)の長篠の戦いで武田勝頼軍が織田・徳川連合軍に大敗し、この地域での武田家の勢力が衰退していったことによって、その役割りを終えました。

今さらながらですけど、私はこの案内図を頭に入れてからお城を散策したかったのですけど、下山してからここにあることに気付いたので、答え合わせみたいになってしまいました。 特に「⑨牢屋?」が今はどうなっているのか、見ておきたかったです。

特に「⑨牢屋?」が今はどうなっているのか、見ておきたかったです。 ということで、時間を少しさかのぼって、まっさらな気持ちで麓の白鳥神社から入っていったら………

ということで、時間を少しさかのぼって、まっさらな気持ちで麓の白鳥神社から入っていったら………

か、かわいい……… その入口に、愛嬌たっぷりの狛犬が据えられていました。

その入口に、愛嬌たっぷりの狛犬が据えられていました。 これはラブラドール系でしょうか?いずれにしても、私が今まで見てきた狛犬の中では最も可愛らしいです。

これはラブラドール系でしょうか?いずれにしても、私が今まで見てきた狛犬の中では最も可愛らしいです。

そうしたら、この狛犬とイメージが合いそうな波と並べてみましょう

その向かい側の狛犬は、犬種は違うみたいですけど、こちらも愛嬌がありますね。 それに、前足がびよ~んと伸びている感じも、いいです。

それに、前足がびよ~んと伸びている感じも、いいです。

入口でいきなり足を止めてしまいましたけど、いよいよ古宮城に迫りますよ その登山口は、神社の裏にありました。

その登山口は、神社の裏にありました。 こちらのお城の立地は険しい山ではなく、小高い丘の上ということもあって、息を切らせることもなく行き着くことができました。

こちらのお城の立地は険しい山ではなく、小高い丘の上ということもあって、息を切らせることもなく行き着くことができました。

登ってすぐのところには虎口の跡があって、そこには先ほどの神社の御神木と思われる巨木が植わっていました。

これは、曲輪を大きな空堀で分断していた堀切の跡でしょうか? そうしたら、さらに進んでいきますよ

そうしたら、さらに進んでいきますよ

城跡は全体が樹木に覆われているのですけど、土塁や空堀などの遺構はハッキリと確認できました。

そうしているうちに、私たちは広場となっている一角に行き着きました。 こちらは西曲輪の跡みたいですね。

こちらは西曲輪の跡みたいですね。

さらに、北側の麓に続く虎口を仰ぎ見ながら東のほうに歩いていったら………

また先ほどとは違う広場が あとになって知ったのですけど、こちらは主郭(東曲輪)の跡で、かつて古宮城の中心だったところです。

あとになって知ったのですけど、こちらは主郭(東曲輪)の跡で、かつて古宮城の中心だったところです。 こちらのお城は築かれてから3年ほどで廃城となったのですけど、武田流の城郭の遺構が良好な状態でほぼ完全に残っていることから、続日本100名城に認定されたそうです。

こちらのお城は築かれてから3年ほどで廃城となったのですけど、武田流の城郭の遺構が良好な状態でほぼ完全に残っていることから、続日本100名城に認定されたそうです。

真夏に中世の城跡に行くと、あまりの暑さと運動量で滝のような汗をかくイメージがあったのですけど、今回は大丈夫でした。 古宮城はそれほど険しくない丘の上にあって、全体が木陰となっているので日差しも遮られていました。

古宮城はそれほど険しくない丘の上にあって、全体が木陰となっているので日差しも遮られていました。 さらに、そこを吹き抜ける風が涼しくて、逆に心地いいぐらいでした。

さらに、そこを吹き抜ける風が涼しくて、逆に心地いいぐらいでした。 あと、このあたりはヒグラシの生息域みたいで、彼らの「カナカナカナ………」という情緒のある鳴き声にも癒されました。

あと、このあたりはヒグラシの生息域みたいで、彼らの「カナカナカナ………」という情緒のある鳴き声にも癒されました。

以前私たちが行った山城の跡は草が生い茂っていて、波と狛に大量のダニが付くという事態に見舞われたのですけど、こちらのお城は下草が少ないのに、それらは刈り取られたばかりだったので、歩きやすかったです。 そういえば、城跡にはあまり手を加えられていなくて、曲輪や虎口などの案内板だけというのも、かえってよかったですね。

そういえば、城跡にはあまり手を加えられていなくて、曲輪や虎口などの案内板だけというのも、かえってよかったですね。 中世の城跡の中では、最も快適に散策することができた私たちは………

中世の城跡の中では、最も快適に散策することができた私たちは………

その次に作手歴史民俗資料館に向かいました。 お城のような外観のこの施設は入場無料で………

お城のような外観のこの施設は入場無料で………

なんとなく昭和チックな少年と少女の像が出迎えてくれました。 気になるその内部には………

気になるその内部には………

昔の農家を再現したような展示や………

この地域に生息している野鳥などの剥製だけではなく………

歴史に関する資料や解説………

さらには民俗や芸能に関するものも展示されていました。 あ、舞台の上にいるのは人形なので、いくら待っていても動きませんよ。

あ、舞台の上にいるのは人形なので、いくら待っていても動きませんよ。

あと受付のところには、古宮城が続日本100名城になったことを証明する認定証も置いてありました。 それとそのお城の御城印は、こちらで買えるそうです。

それとそのお城の御城印は、こちらで買えるそうです。 そういえば、廃校や城跡を歩いて廻っていったら、小腹が空いてきました。

そういえば、廃校や城跡を歩いて廻っていったら、小腹が空いてきました。 このタイミングで、次回は作手に最近できた強烈な名前と外観のカフェに行きます。

このタイミングで、次回は作手に最近できた強烈な名前と外観のカフェに行きます。